未来を拓く一歩を支援

助成プロジェクト 成果レポート

【vol.25】地元に伝わる「公益の心」で過疎化の進む離島の活性化に挑む山形県立酒田光陵高等学校

Key Point

- 山形県立酒田光陵高等学校は、地域に伝わる「公益の心」を発揮し、住民の半数以上が高齢者となっている限界集落離島・飛島(とびしま)の課題を解決するための複数のプロジェクトを展開しています。

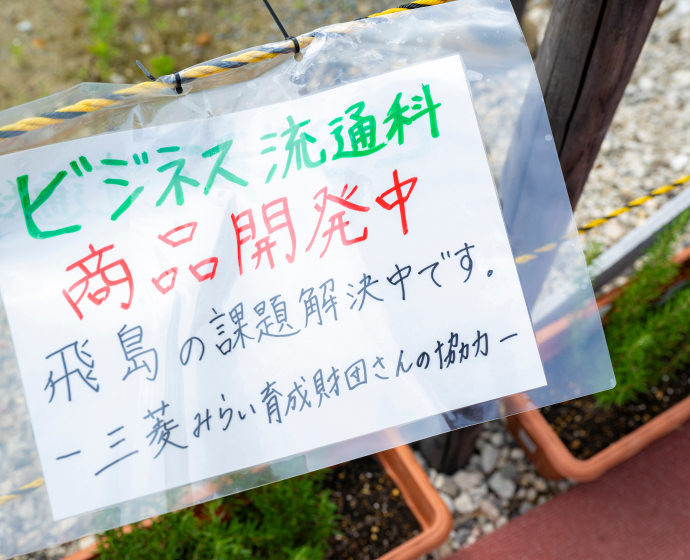

- 三菱みらい育成財団の助成金は、工業科(機械制御科・電気電子科・環境技術科)と商業科(ビジネス流通科)の生徒約220名が飛島で地域の課題を体感するための渡航費などに充てられました。

- 生徒たちは飛島の住民や地元企業と直接やりとりし、自分たちの力で一からプロジェクトを遂行しています。ビジネス流通科の生徒は「ビジネスの力で社会の課題を解決する」をモットーにさまざまな商品を企画。工業科の生徒とも協力しながら、飛島の役に立ちたいという熱い思いを胸に活動を続けています。

酒田市民に受け継がれる「公益の心」

2012年に開校し、今年(2024年)で13年目を迎える山形県立酒田光陵(さかたこうりょう)高等学校。普通科のほかに、工業科(機械制御科、電気電子科、環境技術科)、商業科(ビジネス流通科、ビジネス会計科)、情報科という3つの産業系専門学科があり、生徒は自分の所属する学科以外の授業も選択できる「総合選択制」の学校です。

同校のスクール・ミッションに「一人ひとりが地域と連携・協働し、公益の心と課題を解決する力を育てる」とあります。「公益の心」とは、江戸時代に繁栄した酒田の豪商で大地主の本間家に由来する言葉です。本間家は、庄内藩に幕府の巡見使宿舎を献上したほか、飛砂の害に苦しむ庶民のためにクロマツを植林するなど、江戸時代からずっと地域の発展に尽くしました。本間家が代々大切にしてきた公益の心は今も酒田市民に受け継がれ、酒田光陵高校でも生徒たちに伝えようとしています。

松枯れをきっかけに離島に目を向ける

「私たちが三菱みらい育成財団の助成プログラムに応募したきっかけがまさに、本間家が地域のために植えてくれたクロマツでした」と、酒田光陵高校で商業科・ビジネス流通科を担当する加藤吉絵教諭は話します。

2019年のある日、加藤教諭は生徒と一緒に校舎からクロマツ林を見下ろし、「最近よく枯れた松を見るね」と話していました。マツが枯れる理由に興味を持った生徒たちはいろいろと調べていくうちに、酒田だけでなく日本海沿岸で広く松枯れが起きていることを知ります。そこで生徒の1人がふと「飛島はどうなっているんだろう」と口にしました。飛島は山形県唯一の離島です。島全域が国定公園となっていて、酒田港からは定期船で約1時間15分。飛島について調べるうちに、生徒たちの関心は次第に、飛島の過疎化や高齢化といった問題に移っていきました。

その後、2021年にテレビ局から学校にある企画が持ちかけられます。それは、ビジネス流通科の生徒代表が一般の大人たちと一緒に飛島へ行き、地域の課題を探してみるというものでした。それはまさに生徒たちがやりたかったことであり、「ビジネスで社会の課題を解決する」のはビジネス流通科のモットーでもあったため、学校は企画の趣旨に賛同し、2名の生徒を送り出しました。

ところがテレビ番組の収録に参加した生徒は、複雑な思いを抱えて帰ってきました。大人が考えたビジネスアイディアはどれも華やかで面白そうだけれど、自分たちが楽しんだり、利益を得たりすることが最優先で、島民のことを本当に考えているか疑問だというのです。酒田市民に根付いた「公益の心」が発露した瞬間でした。このタイミングで山形県教育委員会から、三菱みらい育成財団の助成についての情報が届きます。

「私が魅力的だと思ったのは、『心のエンジンを駆動させる』というフレーズでした。酒田光陵高校の生徒は専門的なスキルを持っていて、与えられた仕事を全うする力もあります。その一方で、自分のビジョンを持つとか、社会のために自分を生かすといった広い視野やパワーに欠けている面もあるのです。そんな生徒たちのエンジンにスイッチを入れるためにも、ぜひ三菱みらい育成財団さんのお力を借りて、みんながワクワクするような授業をしたいと考えました」

飛島への想いを阻む新型コロナウイルス

山形県立酒田光陵高校が申請した「特色ある専門学科の実践及び学科を超えた協働による総合力と世代間交流により限界集落離島飛島の課題解決を目指すプログラム(以下、飛島プログラム)」は2022年度の助成対象として採択されました。生徒たちはそれ以前から飛島でのプロジェクトに着手しようとしていましたが、折しも新型コロナウイルスが蔓延しており、医師のいない飛島に大勢の生徒を上陸させるわけにはいきません。やむを得ず22年は11月30日に代表生徒が飛島に渡り、現地の状況をつぶさに調査して、島に行けなかった生徒に共有するにとどまりました。

飛島にわたり、五感で課題を見つける

2023年度、ビジネス流通科の1年次生から3年次生まで約120名全員が飛島に渡り、島中を歩き回って島の課題や、活性化に向けたアイディアを探しました。渡航費は、三菱みらい育成財団の助成金から支払われた。

今回は2022年度から2024年度にかけて、ビジネス流通科3年次生が実施しているプロジェクトのうち、3つを紹介してもらいました。

未利用魚の調理法を考案し、商品化へ

飛島の主な産業の一つが漁業ですが、地球温暖化の影響もあってメインの海産物であるイカの漁獲高はほぼゼロ。漁業で食べていくのが難しく、過疎化に拍車をかける原因と言われています。その現状を知った生徒が、漁師さんに「今は何がとれますか」と尋ねたところ、見せてくれたのが「エソ」という魚でした。

「エソは蛇のようにニョロニョロしていてギョロ目で歯が鋭く、とにかく見た目が悪い。身は白身でおいしいのですが、小骨が多くて身が硬く、とにかく扱いづらい魚です。これが網に突き刺さって破るので、漁師さんたちは頭を抱えていました」

こう話してくれたのは、未利用魚プロジェクトに取り組む薄木新(うすき・あらた)さんです。薄木さんたち4人のグループは、エソをはじめとする未利用魚の調理法を開発するだけでなく、保存性の高い瓶詰めとして商品化し、地元のホテルなどで販売する計画を進めています。

「去年、先輩たちが地元のホテルで『高校生レストラン』というイベントを開催し、未利用魚の料理を提供したんです。僕はそのイベントのために魚の下処理を手伝い、当日は会計係を担当しました。エソは細かく刻んでみそ玉に入れ、『エソのみそ玉茶漬け』として提供したのですが、これが大好評でした! 当日は母が来店してこれを食べ、『二日酔いの方でもすっと入ってきて、食べやすい』と喜んでくれたのがうれしかったです」

イベントではほかに、「ノロゲンゲの天ぷら」「ホッケのバーガーナゲット」もそれぞれ限定50食、1食あたり600円から800円で販売。どのメニューもすべて完売しました。

現在は、飛島の漁協からエソをはじめとする未利用魚を仕入れて冷凍し、メニュー開発を進めています。

「未利用魚を加工して保存性が高い定番商品ができれば、飛島の漁師さんたちに定期的にお金が入りますし、フードロスの解決にもつながります。それを目指して僕たちは今、エソのみそ玉と、食べるラー油の瓶詰めのレシピ開発に取り組んでいます」

薄木さんはプロジェクトを通して地域の課題に触れたことをきっかけに、将来は地元で就職し、酒田市を活気あふれる街にしたいという希望を話してくれました。

「北限のすだち」と人気商品のコラボを目指す

すだちの産地といえば徳島県など温暖な地域が有名ですが、飛島には誰が植えたかも定かではないすだちがあり、「北限のすだち」と呼ばれています。佐藤璃央(さとう・りお)さん、松浦茉那(まつうら・まな)さんたち5人のグループは、このすだちに目をつけました。

「すだちの産地として飛島は日本で最も北らしいのですが、知っている人はほとんどいません。私たちはそれをあえて利用しようと思ったんです。飛島に足を運んでもらうには、やっぱり特産品が必要ですから」(佐藤さん)

佐藤さんたちがアプローチしたのが、地元の名産・鳥海高原ヨーグルトを生産する鳥海やわた観光株式会社でした。同社のヨーグルトはふるさと納税の返礼品に選ばれるほど人気が高く、商品ラインナップには地元産フルーツを使った「フルーツオンヨーグルト」もあります。佐藤さんたちはそこにすだちソースをのせた「すだちヨーグルト」を加えてもらう提案をしたのです。

「北限のすだちは9月になるまで収穫できないので、今は徳島県からすだちを取り寄せて試作しています。すだちには苦味があるので、あまり苦いのはダメですが、甘すぎてもすだちらしさが消えてしまうので難しいです」(松浦さん)

「すだちは加熱すると茶色っぽくなるので、見た目をよくする方法を探して苦戦しています。今のソースは一応おいしいけれど、お金を出して買ってもらえる商品にするには、まだ課題がたくさんあります。貴重なすだちなのでなるべく捨てる量を減らす方法も考えたいです」(佐藤さん)

試作品が完成したら鳥海やわた観光株式会社に連絡して、商品化に向けての相談をし、来年6月頃の販売を目指しています。

「このプロジェクトを始めてから企業の方に連絡する機会が多くなり、電話やメールのマナーはかなり身につきました。社会に出てからも確実に役立つスキルだと思います」(佐藤さん)

「企業との関わり方も含めて、やってみて初めてわかったことがたくさんあります。考えるだけでなくとにかく動く、チャレンジするという姿勢は、かならず将来につながると思います」(松浦さん)

側溝につまった土を使ってハーブを育てる

飛島の人口は174名で平均年齢は71歳(2021年8月現在)。人口が少なく高齢化が進んでいるため、地域の環境保全まで手が行き届きません。そのため2019年から工業科・電気電子科の生徒がボランティアとして、家庭内の照明装置の交換などを行なっていました。それがきっかけとなり、ビジネス流通科に「飛島の道路脇にある側溝に落ち葉がつまって困っている。大雨が降ったら水害が起きかねない」という情報がもたらされました。2023年10月、生徒数人が飛島の清掃に行って現状を目にしたときに思いついたのが「側溝からとれる腐葉土を使って堆肥を作り、それでハーブを育てる」というアイディアでした。

小松瑞季(こまつ・みずき)さんたち5人は早速、側溝を掘り、腐葉土数十キロをゴミ袋につめて持ち帰ります。針葉樹の葉など余分なものを取り除き、一部をコンポスト(微生物の働きを利用して生ごみや落ち葉から堆肥を作る容器)に入れました。

「インターネットで調べて、堆肥づくりをするときに米ぬかを入れるといいと知りました。そこで近所のスーパーマーケットから米ぬかをもらってきて、腐葉土と一緒に5月頃にコンポストに入れました。この前様子を見に行ったら、白い髪の毛みたいなものがウジャウジャ生えていて、うわーっ!!って。調べてみたらカビだとわかったので取り除き、まだ様子を見ているところです。黒っぽくなれば堆肥として使えるそうですが、その見極めが難しくて悩んでいます」(小松さん)

堆肥づくりと並行して、腐葉土そのものを学校のプランターに混ぜ、植物を育てる実験も行っています。目標は堆肥を使って育てたハーブで、石けんやバスボム(固形入浴剤)を作って販売することです。

同じグループの酒井捺葵(さかい・なつき)さんは、「今まで植物を育てたことがなく、園芸や農業に無関心だったのですが、この堆肥作りをきっかけに自宅でトマトを育ててみることにしました。市販の肥料を与えるのですが、その値段が高くて、結局スーパーでトマトを買ったほうがコスパがいいことにも気づきました。でも、自分でやってみたからこそ農業の大変さを想像できたし、自分の手で一からやってみる面白さもわかりました」と話してくれました。

小野寺悠菜(おのでら・ゆな)さんは、「今まで自分で見つけた課題に一から取り組んだ経験がなかったので、新鮮な気持ちで勉強しています。自分たちが考えた商品を通じてお客様の役に立ちたい。それを一番に考えながら課題を解決していくところが面白いです」と話します。

学科の壁を越え、本当に人のためになる仕事を

飛島プログラムでは今回紹介した3つの他にも多彩なプロジェクトが同時に進行しており、ビジネス流通科が考えた商品を機械制御科や電気電子科の生徒が制作するというように、学科の枠を超えて協働するケースもあります。複数のプロジェクトを掛け持ちする生徒もいます。また、各プロジェクトは年次の枠をこえて引き継がれます。

「以前、ある企業の方に商品開発のご相談をしに行ったときに『こういう企画を始めても、高校生は卒業したら終わりでしょ』と言われたんです。たしかにそれは無責任すぎるし、飛島の住民や企業の方からしてみれば、せっかく高校生に協力したのにプロジェクトが実現しなければ意味がありません。そこで、3年次生が毎年2〜3月に開催する課題研究発表会を『引き継ぎ式』とすることにしました。3年次生は自分たちが進めてきたプロジェクトの内容や意義をみんなの前で発表する。それに共感したり興味をもったりした下級生が、先輩の想いと成果を引き継いで発展させていくのです」(加藤教諭)

たとえプロジェクトの完成は見られなくても、生徒たちの心には自分たちが生まれ育った地域の役に立ちたいという意志、そのために行動してきたという自信は確かに育まれています。加藤教諭は「過疎化が進んだ飛島は、もしかしたら未来の日本の縮図かもしれない」と考えています。限界集落とも言われる飛島での高校生のチャレンジはいつか、日本の希望につながるかもしれません。

プロフィール

山形県立酒田光陵高校

酒田光陵高校は普通科、工業科、商業科、情報科の4大学科を有する学校で、今年度で開校13年目を迎えます。校訓「進取 創造」のもと「一人ひとりが輝ける未来」を目指して教育活動を展開しています。「地域起点」をキーコンセプト、「公益」「環境」「国際化」「情報」をキーワードとして、総合選択制による「まなび」ができる学校、スポーツ文化活動が充実した学校、地域との連携や交流を推進する学校を目指しています。現在は学校教育のDX化に力を入れています。