三菱と横浜の「縁」(えん・ゆかり)

三菱地所の情熱が、横浜の街の未来を描く

-三菱地所-

三菱地所横浜支店長 細野 徳重さん

|

想いをひとつに築き上げたMM21

地域の人に愛される、MM21・グランモール公園

|

横浜都心部はもともと関内と伊勢佐木町・横浜駅周辺に二分されていました。そこで、2つの都市をつなぎ、商業・文化・ビジネスの機能を集積し、一大都市にしようと始まったのがみなとみらい21地区事業でした。中心となったのは、横浜市の外郭団体・一般社団法人横浜みなとみらい21。三菱地所は当該法人に理事として参画し、計画初期から横浜の未来を形づくるビジョンを示してきました。「内陸から海に向かって町並みの高さを低くし、海からの眺めと陸からの眺めを意識する」というスカイラインの考え方のもと、街のマスタープランを作成し、均整の取れた美しい街づくりを実現させてきました。基本協定やルールを定めることで、横浜に関わる誰もが想いをひとつに、同じ目標に向かって進んでいくことができたのです。

とはいえ、その道のりは平坦ではありませんでした。途中、バブル崩壊やリーマンショックなど、計画続行が危ぶまれる状況もありましたが、決して諦めず、当初描いたマスタープランを一歩ずつ実現してきたことで、日本有数のウォーターフロントが完成したのです。1984年の事業開始から42年。ホテルやスタジアムなど新しい施設も加えながら少しずつできあがってきたMM21地区は、今も時代に合わせて発展を続けています。

横浜ランドマークタワーの明かりは消さない

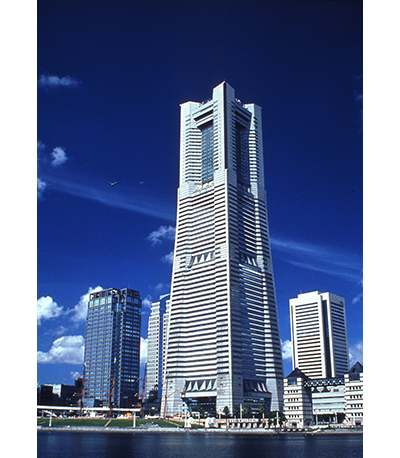

1993年に開業した横浜ランドマークタワー

|

タワー上階に位置する同ホテルですが、リニューアル中に階下のオフィス機能を止めるわけにはいきません。それゆえに改修のハードルは非常に高く、費用や期間は想定を超える水準でした。しかし、多くの人に愛される横浜のシンボルをなくすわけにはいかない。結婚式や誕生日の食事会、長く続く同窓会など、ここで大切な時を過ごしてきた多くの市民たちの顔を思い浮かべると、リニューアル以外の選択肢はありませんでした。

「横浜ランドマークタワー」の明かりを灯し続けること。それは、長きにわたって横浜の街を作り上げてきた企業の、街づくりに対する姿勢の表れであり、街に対する責任でもあります。多くの人が愛した横浜の光景は守りながらも、時代に合わせて中身は柔軟に変化させ、自ら率先してこの街の未来を描いていく。それが三菱地所のスタイルなのです。

横浜エリアを一望できる横浜ランドマークタワー

|

横浜港からのぞむMM21の美しい風景

|

横浜の歴史と人々の想いが詰まったMM21。この美しい光景は、三菱地所における都市開発の原点だといえます。マスタープランを描き、歴史を残しながら街づくりを行うという三菱地所の開発スタイル。その礎はここ横浜の地で築かれ、その後の丸の内再構築計画にも生きています。そして丸の内での経験がまた、横浜のこれからに還元されていくのです。

横浜から世界へ。イノベーションを生む3つのゲートウェイ

横浜から起業家を育てる「YOXO BOX」

そんな魅力ある街・横浜ですが、産業面で見ると、企業同士のつながりが弱く、各社の持つ優れた技術を生かしきれていないという悩みもありました。また、立地やアクセスに恵まれている分、簡単に東京に人材が流出してしまうという危機感もあります。そのような課題意識から、横浜発の新しい産業を生み出そうと、市では2019年1月の「イノベーション都市・横浜」宣言を皮切りに、スタートアップ起業支援に力を入れてきました。当然、三菱地所もその志に賛同し、早くから横浜市とともに尽力してきたのです。

スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」(よくぞボックス)もそのひとつ。横浜市経済局から委託され、2019年から三菱地所を代表企業とする共同企業体により運営されています。ここでは、起業前後の方やスタートアップを支援するプログラムや、起業家・スタートアップ向けの知識や相談機会を提供するイベントが開催されているほか、企業間のネットワークづくりもサポート。業種を問わず、幅広い起業家たちの「はじめの一歩」を支えています。

横浜スタジアムに近いエリアにある「YOXO BOX」

|

「YOXO BOX」運営に携わる三菱地所の瀬戸川 麻結さん

|

「YOXO BOX」の掲示板にはイベント情報が満載

|

「YOXO BOX」では交流イベントも開催されている

|

イノベーション始まりの地「NANA Lv.」

スタートアップ企業が入居する「NANA Lv.」のラウンジ

|

この拠点の運営を担い、入居企業の事業支援を行なうのが三菱地所。共同研究のパートナー探しや実証実験の手配、場とネットワークの提供など、起業家たちの身近なパートナーとして、事業をバックアップしています。2020年のオープンから4年。「NANA Lv.」で育った起業家たちがここから羽ばたき、世界に名を馳せる日も近いのかもしれません。

定期的にイベントやセミナーが開催される

|

NANA Lv.の運営に携わる三菱地所 荒井 亮大さん

|

ユニコーン企業を育てる「TECH HUB YOKOHAMA」

ガラス張りの開放的な「TECH HUB YOKOHAMA」

|

「TECH HUB YOKOHAMA」を運営する山鹿 亜紀子さん

|

館内にはレストラン・カフェも併設。ワークエリアにいても子どもの声が聞こえてくるようなおおらかな環境は、まさに次世代のイノベーション施設。ご自身も子を持つ母である三菱地所の山鹿 亜紀子さんは「テック系企業の展示やイベントを通じて、街の方にも最先端のテクノロジーを身近に感じてもらうことで、将来的にテックエンジニアや研究者、開発者を目指す子どもたちが出てきてほしい」という願いを込めて、この場を運営されています。

スタイリッシュで自由な雰囲気

|

交流イベントも頻繁に開催される

|

オープンマインドで人と人とのつながりを大切にする、顔の見える関係性。それが横浜のスタートアップを取り巻く環境だと多くの人が口を揃えます。どこかの施設に行けば、自分だけでは実現できなかったことができる。いい人に出会える。そんな風に評判が高まってより多くの技術者が集まれば、エリアとしての価値が高まり、横浜だけでなく日本経済全般にも貢献できるはずです。三菱地所が横浜市とともに手掛ける3施設は、横浜の新しい産業を生み出すゲートウェイとして、これから多くのイノベーションを生み出していきます。

住民とともに、横浜の未来を描く

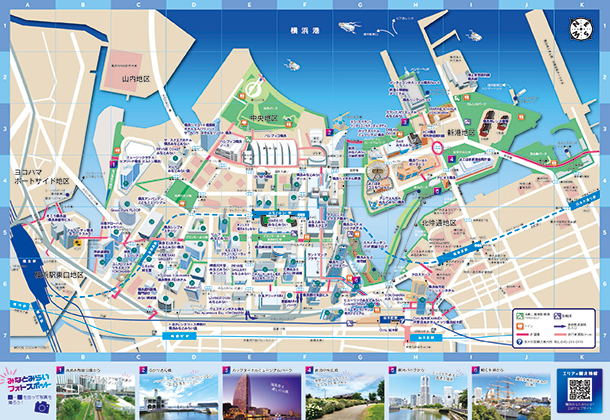

みなとみらい21の地図

|

公共空間を活用し、よりウォーカブルな街にしていくこと。建物の内側だけでなく、外側からも賑わいを感じられる街づくりを行うこと。旧市街においては、都心居住を進めながらも昔ながらの街並みを生かしていくこと。そんな一つひとつの課題と向き合うことで、魅力ある街が形作られていきます。何か新しいものに出会える、オープンマインドで魅力的な人がいる、おもしろいことが起こりそう……そんな直感が実感に変わるよう、街づくりにおいても土地の記憶や人々の気持ちを大切に、新たなイノベーションを起こしていかなくてはなりません。

日本最大の基礎自治体であり、海、山、川と自然に恵まれ、全てが揃った土地・横浜。行政と市民との距離感が近く、都会でありながらどこか懐かしく、人と人との顔が見える温かな関係性があることが、多くの人を惹きつける所以なのでしょう。40年にわたる三菱地所の挑戦はまだ発展途上。今の種蒔きが未来の横浜を大きく育んでいくのです。

※2025年2月25日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。