三菱系企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第19回は日本TCS社長のサティシュ ティアガラジャン氏に子ども時代やキャリアの話、日本市場における同社の役割などについて聞いた。

趣味はゴルフ、ジョギング。皇居周辺もよく走る。料理は自炊する方で、インドの家庭料理をよく作る。日本では焼酎に感銘を受けた。ビールに唐揚げ、もちろんハイボールも好き。

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)代表取締役社長CEO

サティシュ ティアガラジャン

1989年に化学工学の技術学士号を取得後、インドのNagarjuna Fertilizers and Chemicalsへ入社。以降、複数の企業でキャリアを積んだ。TCSではアプリケーションやITインフラ、サイバーセキュリティー領域のITサービスや変革支援を担った。2019年11月に日本TCSのサービス提供の責任を担うCDO(Chief Delivery Officer)に就任。2022年4月から副社長執行役員COO、2024年4月から現職。

――2019年に来日され、その後コロナ禍が始まって大変ではありませんでしたか。

サティシュ2019年11月、コロナ禍の直前に来日しました。でもコロナ禍以後は、日本よりも人口が多いインドの方が大変でした。休暇で帰国すると、インドでは生活の制限が厳しく、日本での生活はインドと比べて楽だと感じました。

――その後、コロナ禍は落ち着きましたが、日本にはどんな印象を持っていますか。

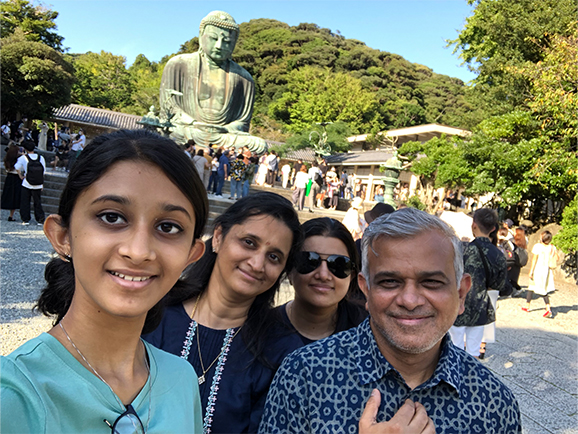

サティシュ私は日本へは単身赴任で来ています。妻はインドで医師をしており、娘が二人います。長女がイギリスに留学しており、次女はまだ10代前半であったため、教育のこともあり、インドに家族を残すことにしたのです。ただ、日本は外国人にとっても暮らしやすく、移り住みやすいと感じています。アメリカなどにも住みましたが、公共インフラやサービスなどを含めて、日本は最も快適に暮らせる国です。

その一方で、日本の仕事の進め方は他国とは異なります。慣れるまでに多少時間を要しました。日本人は基本的に真摯で真面目に仕事に取り組み、かつ細かいところまで意識を働かせる姿勢が特徴的です。また意思決定するまでの情報収集が非常に丁寧で他の国ではあまりみられない点だと感じました。日本の製品は細かいところまで配慮がなされています。仕事の進め方も同様で、学ぶべきところがたくさんあります。

――確かに日本とインドの文化は異なりますね。

サティシュただ、仏教とヒンズー教で共通している部分や文化的にも共通点があるので、お互いに理解しやすいと思います。倫理感や教育、仕事のコミットメントについては少し異なっていますが、まったく問題なく、次第に慣れるようになりました。

大学卒業後、最初の6年間は

仕事も思うようにいかなかった

――小さい頃は、どんなお子さんだったのでしょうか。

サティシュ家族のなかでは唯一の男の子だったので、いつも外で友達と遊んでいました。家から14㎞離れたチェンナイの学校にバスで通っていました。道路の状態がよくなく通学は大変でしたが、遊ぶ元気はありました。私はインドの中流階級で育ちましたが、人生で成功するためにはやはり教育が基盤となります。そのため、運動するよりも勉強することの方が重視されていました。親は規律正しく、決められた時間に勉強するよう厳しく言われていたのですが、今ではそれが正しかったと考えています。

大学では化学を専攻したのですが、語学も大事になってくるため、英語も勉強しました。その後にCFA(米証券アナリスト資格)やMBAを取得しました。

――若い頃に失敗して、今役立っていることはありますか。

サティシュ失敗なくして学びはないと考えています。1989年に大学を卒業したのですが、就職市場が芳しくなく、半年ほどの就職活動を経て、化学会社に就職することになりました。しかし、あまり自分に合った仕事に巡り合えず、最初の6年間で4~5回転職しました。

今考えれば、何をやろうか、まだ分からない状態だったのです。仕事をいろいろ変えても、結局同じポジションに戻ってくる。最初のキャリアの5~6年は成長もできず、失敗の連続でした。その一方で、学びの時代でもありました。自分の性格やスキルに合うような場所を見つける、あるいは、自分が情熱をもって取り組めるような仕事を探し求めていました。

その後、私は話すことが好きで、問題解決にも熱意を持って取り組めるので、コンサルティングの仕事が向いているのではないかと考え、ドイツの会社に就職しました。毎日同じ仕事を繰り返すことには飽きてしまうものですが、お客さまによって違う課題が次々と現れ、それを解決していくことが面白かった。仕事でも常に新しいことにチャレンジするよう心掛けました。

よい上司と仕事ができたことは

私にとって大変幸運だった

――若い頃のキャリアとして、おもにどんな仕事をされてこられたのですか。

サティシュERPパッケージをはじめ、ビジネスプロセスエンジニアリングなどコスト管理の分野を中心に仕事をしてきました。当時、トータル・クオリティ・マネジメント(TQM)が注目され、(トヨタ流の)カンバン方式やカイゼンなどが世界でも注目されるようになり、製造業の方々と一緒に日本のTQMやコストモデルを導入していきました。こうしたさまざまな経験を積んで、1998年にTCSに入社することになったのです。

――これまでの仕事で自分の能力を伸ばしたと考える仕事とは何でしょうか。

サティシュそれは状況と機会がいかに合致するかにかかっています。とくに機会がなければ、どうしようもありません。その点、私は大変幸運だったと思います。なかでもよい上司に恵まれ、一緒に仕事ができたことは大きかったです。彼らが私の考え方や働き方の基本をつくってくれたのだと考えています。上司はまさに私のメンターとなって、さまざまなことを教えてくれました。それが成功の要因だと思います。

とりわけ、何もないところから何かをつくる。つまり、ゼロからイチをつくることは大変難しい。TCSでは、アプリケーションやITインフラ、サイバーセキュリティー領域のITサービスや変革支援などを中心に、ビジネスの立ち上げの仕事に携わってきました。私の能力はそうした仕事のなかで次第に磨かれていったのだと考えています。

日本の製品は今も価値が高いが

完璧さを求め過ぎている面も

――今年社長に就任されたわけですが、改めて日本市場をどう見ていらっしゃいますか。

サティシュ日本が言われるほど停滞しているとは思っていません。しかし、いくつか課題がありますし、それを解決していかなければならないと考えています。

そもそも世界的に見て、今も日本の製品は車でもハイテクでも大きな価値があります。医療機器や精密機器も日本の製品は優れていますし、飛行機の機体の部品の多くは日本の製品が使われています。日本から世界に提供している製品は山ほどあるのです。

そうしたなかでの日本の課題とは、まずエンジニアリングに対して熱意があり過ぎるがゆえに、まるで芸術のような世界になっていることだと思います。ひと口に言えば、完璧でなければ許されないのです。例えば、ベトナムの方を採用して、日本人と同じように正確で芸術家のような仕事ができるよう引継ぎをして、当然のようにその水準の仕事を求めてしまいます。しかしそうした部分について、日本の人々は少し考えていく必要があるのではないでしょうか。つまり、日本は人口減少や少子高齢化の問題、理系人材が不足している状況下にあること、日本以外で受入れられている品質やスピードがあることを踏まえ、日本の考える「高品質」が、本当に適切な品質レベルなのかを今一度問い直す必要があるのです。

――確かにそうかもしれません。

サティシュ日本はまだまだビジネスのあらゆる側面で世界的に主導的な立場にあります。問題は人口や労働力が減少していくなかで、最新のテクノロジーをどう活用するのか。そうした部分にもっとエネルギーを注ぐべきなのです。

世界が日本から学ぶべき部分はたくさんあります。例えば、東京都は緑地面積が約4割あるのですが、ニューヨークやロンドンでも同じようなことができないかと考えることがあります。気候変動対策にしても日本は長期的に見て、世界に対し非常にポジティブな貢献をしています。

日本人は真面目でよく働くという大きな長所を持っています。そこにグローバルな視点やグローバルなケイパビリティ(手腕、力量)、そしてグローバルな知見を合わせたうえで、デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現していくことが必要なのです。

日本企業が勝つ秘訣は

実行する優先順位を付けること

――日本企業はこれからどうすればいいのでしょうか。

サティシュ日本企業も以前からテクノロジーに対する投資をかなり行ってきました。しかし、現在のテクノロジーの変化にはなかなか追い付けていません。過去のテクノロジーに固執しているうちに世の中が変わってしまったのです。

これから日本が世界と競合していくためには、テクノロジーを見直し、効率性や生産性を向上させ、意思決定のプロセスも変えていかなければなりません。もちろん、こうしたことを日本のマネジメント層も理解しています。問題はどれだけ最新のテクノロジーに投資して、まず何をするべきか。優先順位を付けることです。

デジタル化とDXは混同されがちですが、実は異なる概念です。デジタル化はITを活用して生産性を上げるものである一方、DXはデジタル技術を活用して、ビジネスの根本的な変革を実現することです。日本はデジタル化では成熟しているものの、DXによるビジネスの変革ではまだまだ世界に追い付いていないのです。

――日本のDXは今後、どう進めていけばいいのでしょうか。

サティシュDXは一朝一夕にできるものではありません。そこには最新の基幹システムやデータプラットフォームに加え、AIを活用したインテリジェンスが必要になってきます。その点、世界と日本のグローバル企業の間には、ざっと見て5年ほどの差があると思います。また、製造業をはじめとした多くのビジネスは、現在はコネクテッドビジネスに移行しています。例えば、自動車産業において日本は今もハードウェアが中心ですが、世界はソフトウェアへと軸足を移しています。もちろん日本企業は正しい方向に向かっていると思っています。ただ、ソフトウェアに関しては少し遅れていると感じます。

今後、日本企業はTCSのような企業をパートナーとして、新たなソフトウェアを開発していくという方針をとる選択肢もあるでしょう。私達もこれからさらにAI技術に注力していくと同時に、IoTやクラウド、セキュリティのビジネスも進めていきたいと考えています。

少子高齢化や理系人材の不足といった課題を抱えながら企業が成長するには、単独での取り組みだけでは限界があると考えています。こうした状況下で、私たちのサービスやIT技術者、エンジニア、そして人的リソースをお客さまに活用していただき、企業の成長のみならず、日本経済全体の発展にも貢献できればと思っています。