多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

近代日本の礎を築いた三菱と日本製鉄のつながり

-三菱所有の鉱山を購入した契約書を日本製鉄が展示-

1870(明治3)年の九十九商会設立に始まる三菱グループは、明治日本とともに発展の歴史を刻んできました。富国強兵や殖産興業を掲げる明治政府の方針のもと、三菱は岩崎家四代の社長を中心に全国で多様な事業を展開し、「国のため、社会のために」という理念は、現在まで受け継がれています。

この理念の実現への歩みのなかには、同時期に同じ理念を抱いた他事業体とのつながりもありました。その証の一片が、北九州市の日本製鉄(株)に残されています。

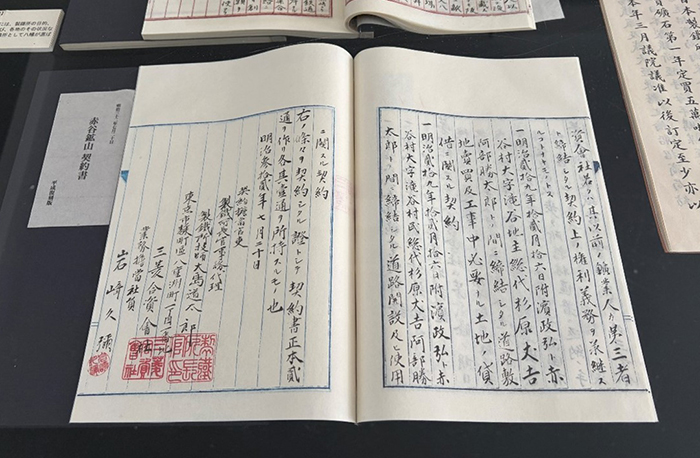

日本製鉄の迎賓館「高見倶楽部」に展示されている、製鐵所と三菱合資会社の契約書(レプリカ)。

左下に「岩崎久彌」の署名が見える。三菱史料館にも同じものが収蔵されている。(写真提供:日本製鉄) |

日本製鉄 九州製鉄所の八幡地区は、1901(明治34)年に操業を開始した「官営八幡製鐵所」を前身としています。ここは明治日本の産業発展を支えた地であり、創業期に建てられた施設の4つが、2015年に世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」に含まれています。そのうち「修繕工場」「遠賀川水源地ポンプ室」の2つは、現在も日本製鉄の操業設備として使用され続けている、いわゆる「リビング・ヘリテージ」です。

また、これらを含むさらに多くの施設が、経済産業省の「近代化産業遺産」にも選定されています。そのひとつが「高見倶楽部」です。当初は製鐵所建設にあたったドイツ人技師の官舎だった建物で、現在は日本製鉄の迎賓館になっています。ここに、明治時代に三菱合資会社と交わした契約書(レプリカ)が展示されています。

北九州市八幡東区にある日本製鉄の迎賓館「高見倶楽部」。かつては宿泊施設としても使用され、昭和天皇も滞在した。(写真提供:日本製鉄)

|

世界遺産にもなっている「旧本事務所」内に保存されている、官営時代の鉄の門標(レプリカ)。製鉄が行えるのは日本でここだけだったので、地名も固有の社名もなく、「製鐵所」が名称だった。(写真提供:日本製鉄)

|

契約書は、現在の新潟県新発田市の赤谷(あかだに)にあった鉄鉱石鉱山を、三菱合資会社から20万円で買い取るという内容。当時「製鐵所」という名称だった官営八幡製鐵所が、赤谷鉱山を主力鉱山として自ら開発・採掘することを目指しての購入でした。契約書には「三菱合資会社 業務担当社員 岩崎久彌」と署名・押印されています(「業務担当社員」は、合資会社において無限責任を負う最高責任者のこと)。

赤谷鉱山はその後、輸送の策道づくりに大掛かりな建設工事が必要になる中で、中国からの輸入が順調に進んだことからこの時には開発中止となりましたが、この契約書は日本製鉄・三菱グループ(三菱史料館所蔵)の双方に残されています。近代日本の基盤を築いた両社の歩みを今に伝える貴重な資料といえるでしょう。

産業遺産 官営八幡製鐵所

1901(明治34)年に操業を開始した官営八幡製鐵所は、日本の近代工業化に極めて重要な役割を果たしました。現在の日本製鉄に残されている旧本事務所、修繕工場など創業期の4つの施設は、三菱重工業長崎造船所のジャイアント・カンチレバークレーンなどと共に、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産 製鐵・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産となっています。

また、日本の産業の近代化に大きく貢献した建造物や機械などが認定される「経済産業省認定近代化産業遺産」にも、北九州市内に日本製鉄が所有する多くの施設が選ばれており、街のあちこちで「鉄の街」の歴史と風情を感じることができます。

世界遺産「旧本事務所」。中央にドームを持つ左右対称の赤レンガ造りで、洋館ながら屋根は和瓦葺のモダンな設計。外装から内部に至るまで細やかな修繕が続けられている。(非公開/写真提供:日本製鉄)

|

世界遺産「修繕工場」。製鉄所で使用する機械の修繕等を行うために建てられた、国内最古の鉄骨建造物。増築を重ねながら、現在も修繕工場として使用されている。(非公開/写真提供:日本製鉄)

|

経済産業省認定遺産「河内貯水池」。製鉄に必要な大量の水を確保するための広大な人造湖。真っ赤な「南河内橋」(同遺産)は鋼材をレンズ型に組み合わせた構造で、この形式の橋は日本に現存する唯一のもの。国の重要文化財にも指定されている。

|

貯水池を設計したのは官営八幡製鐵所の技師・沼田尚徳氏。彼の奮闘を支え続け、作業員にも親しまれた妻が、貯水池の完成を見ずに亡くなったことを偲んで建てた石碑が、貯水池を見下ろす神社にひっそり立てられている。

|

取材協力

※2025年11月11日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。