三菱と横浜の「縁」(えん・ゆかり)

横浜とともに、人と夢と未来とともに。日本のものづくりを支える

-三菱重工業-

横浜の各地を訪問し、三菱グループと横浜が織りなす縁(えん/ゆかり)を紹介するこのシリーズ。第6弾は、時代と共に事業を進化・発展させながら「日本のものづくり」で社会に貢献してきた三菱重工業です。

三菱重工業と横浜の歴史的な関わりや、「YHH」(Yokohama Hardtech Hub)が思い描く共創、そして「三菱みなとみらい技術館」が目指す未来について、横浜ビジネスパートナーグループ 鈴木 信也さん、総合研究所 オープンイノベーション推進室 原 和也さん、三菱みなとみらい技術館 佐野 麻季さんにお話をお伺いしました。

150年におよぶ横浜と三菱重工業の深い関わり

横浜ビジネスパートナーグループ 鈴木 信也さん

|

まずは、歴史の詰まった横浜製作所で横浜ビジネスパートナーグループ 鈴木 信也さんにお話をお伺いしました。

横浜と三菱重工業の歴史をたどると、二つの会社につながります。まず一つ目は、1891年に船の修繕事業の会社として設立された「有限責任横浜船渠会社」です。

当時の横浜はすでに重要な港であったにもかかわらず、港湾としての設備はまだ不十分でした。そのため、政府は横浜港を修築することを決定しましたが、ドッグの建設は民間に委ねたのです。そこで、京浜地区の実業家が資金を出し合い有限責任横浜船渠会社を設立。1897年に第2号ドッグ(現在の「みなとみらい21」)ドッグヤードガーデン)、1899年に第1号ドッグ(現在の日本丸メモリアルパーク)、1910年に第3号ドッグと、民間としては日本で最初となる3つのドッグを横浜に完成させました。その後、1917年には新造船事業を開始。「秩父丸」「氷川丸」「日枝丸」が建造されました。

大正14年に撮影された横浜船渠株式会社全景

|

横浜船渠で建造中の氷川丸

|

二つ目は、1875年に設立された「三菱製鉄所」です。明治時代、海運需要の増加を受け、郵便汽船三菱会社(日本郵船会社の前身)がボイド商会と共同で横浜に設立した会社で、造船所として発展を遂げました。1885年、三菱製鉄所は日本郵船会社に譲渡され「横浜鉄工所」に改称。1917年、「三菱造船株式会社」へと引き継がれ、1934年、組織改編で「三菱重工業」が誕生しました。

翌1935年に、三菱重工業 は横浜船渠会社を合併し、現在へと続きます。

合併後も、長年市民に親しまれた「横浜船渠」の名前は「三菱重工業横浜船渠」として残され、1943年に「横浜造船所」に改称されるまで継承されました。

1982年、横浜市の臨海部を整備する都市計画「みなとみらい21」により、横浜造船所は既に一部操業を開始していた本牧工場などに全面移転。翌1983年に「横浜製作所」へ改称し、現在に至ります。

時代によって変わる社会課題に柔軟に向き合う

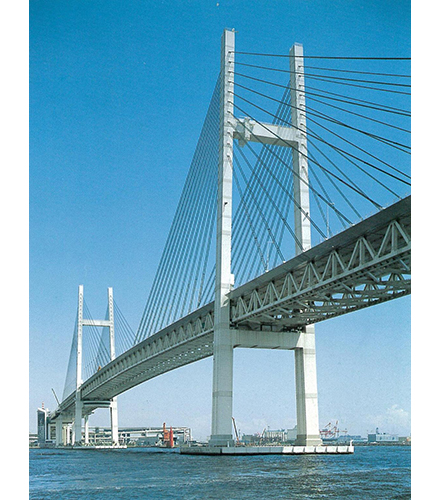

横浜のシンボルとして優雅な姿を見せている横浜ベイブリッジ

|

造船事業からはじまり、鉄構事業、環境事業、エネルギー事業から最先端のクリーンエネルギー開発に至るまで、多岐にわたる事業に取り組み、発展を続けています。

鉄構技術をいかした公共事業では、橋の建設があります。三菱重工業は1956年に日本初の曲線道路橋「白糸橋」の建設を担当。以来、最先端の鉄鋼技術と知見を生かし、地域のランドマークとなる数々の橋の建設に着手します。1989年には「横浜ベイブリッジ」を建設。当時の日本で最長となるこの斜張橋(主塔から斜めに張り渡された多数のケーブルで主桁を吊り、支える構造の橋で、デザインの多様化が可能)を完成させました。

横浜ベイブリッジ以外にも、三菱重工業は横浜市内にみなとみらい大橋、平成橋、大江橋など、多くの橋を建設。横浜の市民生活に欠かせない公共事業を担いました。

保土ケ谷工場(仮称)改築工事(完成イメージ)

|

そして現在、横浜市の将来のごみ処理に対応するため、保土ケ谷工場(仮称)改築工事を進めています。新施設では、ごみを大量かつ効率的に焼却するだけでなく、処理過程で発生する熱エネルギーを利用して国内最高水準の高効率発電を行います。この事業は横浜市に本拠地を置く三菱重工グループの三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社が工事を受注しており、2031年の竣工・供用開始を目指しています。

YHHのビジョン、「人づくり」

総合研究所 オープンイノベーション推進室 原 和也さん

|

三菱重工業横浜製作所の一角に、2020年に設立された「Yokohama Hardtech Hub(YHH)」があります。工場建屋を利用したこの空間では、「共創」をキーワードに、スタートアップをはじめとしたさまざまな業種の企業やステークホルダーが世界中から集まり「日本から世界へ向けたものづくり」の実践的なプロジェクトが行われています。

このYHHで日々行われている「共創」とはどういうものか、総合研究所 オープンイノベーション推進室 原 和也さんにお話をお伺いしました。

YHHのロゴとエントランス

|

|

日本の製造業が国際社会の中で発展するためには、「日本のものづくり」を担う人材の育成が不可欠です。それが数十年先の社会全体はもちろん、日本の製造業の未来にも繋がります。YHHはその志を実現すべく、三菱重工業の枠を越えて、ものづくりに携わる国際機関や企業、教育機関と協力し、社会貢献活動となる「人」を支援しようと設立されました。三菱重工業は、社会インフラを提供するものが多く、長年「安全性」「信頼性」等を高める為にトライ&エラーを繰り返し、徹底的に品質を上げる経験を蓄積してきました。この経験を将来のものづくりを担う人へ還元し、「共創」するというプロジェクトです。

YHHの特徴は、技術開発がしやすい空間的・機能的環境が整っていることに加え、運営するYHHのスタッフが長年、三菱重工業で製品の開発・設計から製造、アフターサービス、トラブルシュート、廃棄まで深く携わり、実際にビジネスを経験してきたエンジニアが中心という点です。部品の調達はもちろん製品の廃棄、法令の確認や行政への届出、事業計画のサポートやファイナンスサポート、人材育成などの顕在化し難い部分まで多岐に渡ります。あらゆる経験・知見をYHHに入居する企業やネットワークを構築する国・組織、多数の企業と連携し、支援しています。

オープンなコミュニケーションスペース

|

例えばスタートアップ企業なら、事業に合わせた事業計画書を書いて議論し、必要があれば資金調達も一緒に実施します。「設計書の書き方がわからない」と困れば一緒に悩みながら書き、「装置が壊れた」と聞けば、一緒に修理します。「部品をどこで調達したらいいか分からない」という企業には、横浜をはじめ全国のパートナーからサプライヤーを探します。海外からの移住相談者には、研究開発に打ち込めるように住居など生活環境を各国の主要機関、国際機関・企業・自治体と連携し実施します。

「なぜそこまでするのか?」。それは、活動の根底にある「人材が育ってこそ、製造業は発展する」という考えからです。新たな技術開発から実装するまでの過程には、幾度となく困難が訪れます。それに耐えられるマインド・経験を持った人材を育てていくことこそが、ものづくりを支えるのです。

YHHの神髄「自律」と「利他」

入居者同士・ネットワーク企業同士が助け合うことがYHHの特徴です。例えば「工具を貸す」といった日々の事業活動の中で必要となる機器のシェアやものづくりの知恵を共有することもYHHならでは。戦後の日本で隣近所の町工場が助け合ったように、毎日行われる事業活動に必要なものをお互いサポートし合う日々の助け合いが、YHHでは定着しています。

YHHには日本の製造業に関わる多くの先人が構築してきた「自律し、他人の課題に真摯に向き合う利他の精神」が存在します。YHHのそうした姿は「寺子屋のようだ」とも評されます。江戸時代の寺子屋では、寺はあくまで空間で、知見のある人が先生として教えます。あるときは生徒であり、またあるときは先生として、その知見を教え合い、切磋琢磨していました。YHHで行われる共創は、そうした寺子屋の姿を彷彿とさせるのです。

製造業に携わる人として、ひたむきにものづくりに向き合い、本質的な価値や誠実さに対して自分自身に問い続ける「自律」と、組織の枠を越え自らの経験や知恵を教え、助け合う「利他」の精神が、数十年後の日本の製造業を活性化させるとYHHは考えています。

入居企業にとって、YHHの魅力とは

YHHに入居する企業の一社、藻類の社会実装を目指しているスタートアップ企業「アルガルバイオ」の大江さんにお話を伺いました。ここでは、クライアントからの要請を受けた開発テストを行っています。

「藻類は光の当て方や温度、CO2の濃度で、成長がまったく異なります。どういった条件下で最適に培養できるのか?を繰り返しテストし、レシピをデータベース化して、クライアントに提供することで、製品化に貢献しています。」

株式会社アルガルバイオ 大江 真房さん

|

排水や温度コントロールが可能なYHHだからこそできる藻類の生産プラント

|

「藻は、安定した環境の中で培養する事が非常に大切です。YHHは、空調や排水などの設備が充実しています。人と人の横の繋がりも、YHHならでは。入居企業同士で一緒にフランスの展示会に出たこともあります。」

さらに、立地や日本ならではの環境も魅力的だといいます。

「都心や空港からアクセスの良いYHHには、海外の投資家やクライアントに見学に来てもらいやすく、それが案件に繋がるというメリットもあります。YHHの持つ新しさと古き良き町工場が融合したような『日本のものづくり』の独特な雰囲気も、海外からのビジターにとって魅力的に見えるのかもしれません」

未来を担う子どもたちに、ものづくりのおもしろさを伝える

三菱みなとみらい技術館 佐野 麻季さん。世界の子どもたちが地球を支える像の台座には、旧横浜造船所当時のドックの石が用いられている。

|

1994年、かつて横浜造船所があった横浜みなとみらい地区の一角の場所に設立された「三菱みなとみらい技術館」で行われている取り組みについて、三菱みなとみらい技術館 佐野 麻季さんにお話をお伺いしました。

展示は大きく「空・宇宙ゾーン」、「海ゾーン」、「陸ゾーン」の3つに分かれています。

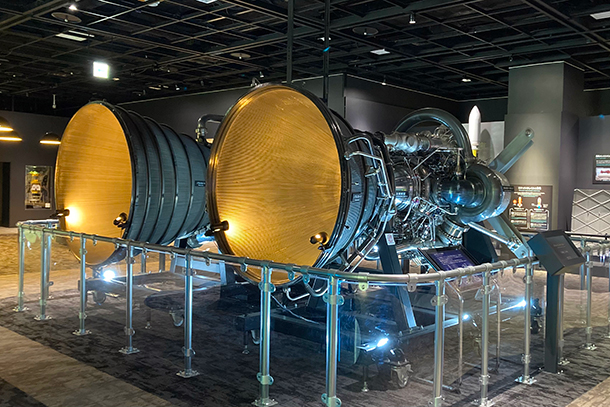

ロケットの製造・打上げ輸送サービスを提供している三菱重工業の航空宇宙技術に触れることができる「空・宇宙ゾーン」では、ロケットの燃料タンクやエンジンの実物が並び、「海ゾーン」では、全世界の98%の海底調査を可能にした有人潜水調査船「しんかい6500」を実物大で再現した模型が展示されています。

三菱重工業ならではの航空宇宙技術に触れることができる「空・宇宙ゾーン」

|

水深6,500メートルまで潜水できる有人潜水調査船「しんかい6500」の実物大展示がある「海ゾーン」

|

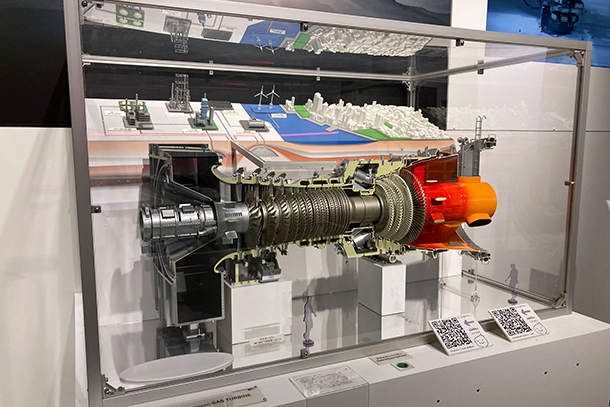

世界に誇るガスタービンの模型が展示されている「陸ゾーン」

|

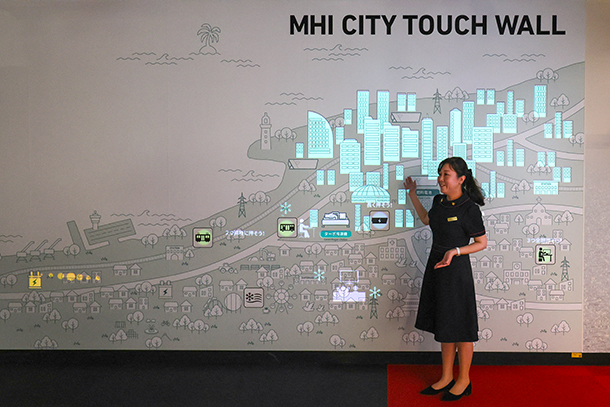

パネルをタッチすると壁のイラストが動き出し、普段使っている電気がどのように発電され送電されるかが楽しく学べる「MHI CITY TOUCH WALL」

|

開館以来の入館者が累計300万人を突破した「三菱みなとみらい技術館」では、子どもたちの「疑問」を大切にした体験型授業やワークショップなど、さまざまな取り組みを続けています。それは、「日本のものづくりと世界の未来を担うのは子どもたちだ」という三菱重工業の考えから。子どもたちがこの場所で見て、感じた「なぜ?」「どうすれば?」という疑問は、将来、世界の課題を解決する大きな原動力となります。

野球を通して横浜の子どもたちと繋がる三菱重工East硬式野球部

第95回都市対抗野球大会で念願の初優勝を果たした三菱重工East硬式野球部

|

横浜への地域貢献という点でもう一つご紹介したいのが、横浜市金沢区にホームグラウンドがある「三菱重工East硬式野球部」。その歴史は1971年に「三菱重工横浜硬式野球部」として創部されたことに始まります。運営母体の組織改編を経て2021年、現在の「三菱重工East硬式野球部」に改称。2024年には第95回都市対抗野球大会で念願の初優勝を果たしました。横浜市内の幼稚園で野球教室を開催するなど、野球を通した社会貢献で地域の方々に親しまれています。

横浜で人とともに育ち、ものづくりを支え続ける

社会を支え、地域の人たちと交流し、未来を担う子どもたちからスタートアップ企業までさまざまな人材を育成する。これらの企業活動の中心にはいつも「人」がいます。人が育つことではじめて、社会は発展するのです。

横浜で育ったものづくりに対する志は、人から人へと受け継がれ、日本で、そして世界で、美しい未来を咲かせてくれることでしょう。

※2025年5月23日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。