三菱と横浜の「縁」(えん・ゆかり)

横浜に咲く希少種ランの保全を地域とともに

-AGC-

横浜の各地を訪問し、三菱グループと横浜が織りなす縁(えん/ゆかり)を紹介するシリーズ。第9弾はAGC株式会社です。1916年に埋め立て間もない京浜臨海部の鶴見で、自社3番目となる工場の操業を開始。ガラス、電子、化学品、ライフサイエンス、セラミックスなど多彩な事業を展開する素材メーカーとして、横浜から日本の建築・社会・生活・文化を支えています。近年、敷地内の緑地から奇跡的に希少種ランが発見され、その保護をきっかけに地域の生物多様性保全に力を尽くしています。まちの発展を後押しした歴史と、横浜環境活動賞受賞にもつながった保全の取り組みを、現場のAGC横浜テクニカルセンターで伺いました。

世界のガラス需要を支えた黎明期

手吹き円筒法で作られたガラス円筒(実物)

|

AGC(旧:旭硝子)は、三菱第二代社長、岩崎彌之助の次男、岩崎俊彌(いわさきとしや)が創設し、1909年に日本初の板ガラス量産をスタートしました。明治維新後、近代化を急ぎながらも日本では建築用板ガラスの製造が成功せず、ヨーロッパからの輸入に頼っていました。これを憂慮した俊彌は「易きになじまず難きにつく」という信念のもと板ガラスの国産化を決意し、「手吹き円筒法」での製造を成功させたのです。

やがて、第一次世界大戦が勃発すると、主要なガラス生産国からの供給がストップし、かわりに日本への注文が殺到します。俊彌は世界の旺盛な需要に応えるべく、1916年、新たな生産拠点として現在の横浜市鶴見区に、当時最新の生産手法である機械式吹円筒法を備えた約2万5000坪の新工場(鶴見工場)を完成させました。これがAGC横浜テクニカルセンターのルーツです。

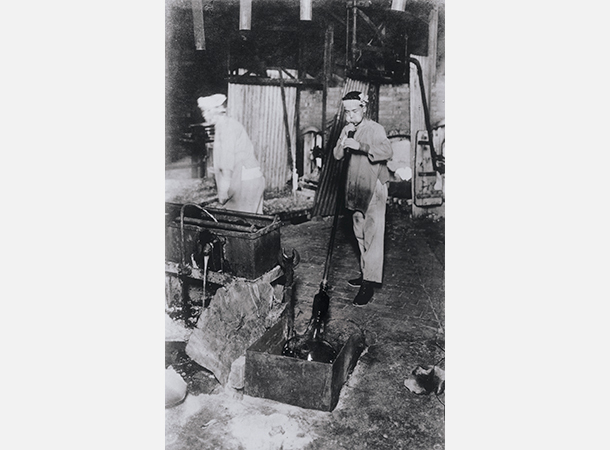

溶けたガラスに人が空気を吹き込んで膨らませ、大きな円筒にしてから切り開いて板状に伸ばした

|

鶴見工場時代の作業の様子。板ガラスの生産単位は「函」で表していた

|

AGC横浜テクニカルセンターを率いる、常務執行役員の峯伸也センター長

|

「第二次大戦後には、より平坦で大きなガラスの製造ラインを設置して、高層化されたビルのカーテンウォール※へのガラス供給に貢献します。高度経済成長期から自動車にもガラス製品を供給。1990年代になると液晶画面用ガラスの製品を供給するなど、横浜の工場はつねに付加価値の高い製品を開発してきました」と、センター長の峯伸也さん。

※鉄骨などの骨組みに外壁を取りつける近代建築の工法。1851年のロンドン万博に登場した「クリスタルパレス(水晶宮)」が嚆矢といわれています。

バイオ医薬品まで開発する最先端拠点へ

横浜の拠点そのものも変貌しました。1969年、鶴見工場に川崎工場を統合し、「京浜工場」が発足。2006年には技術の伝承などを目的とした「AGCモノづくり研修センター」が竣工して、人材育成の機能も加わります。

横浜市鶴見区のAGC横浜テクニカルセンター。旭硝子は創立110周年を迎えた2018年にAGCへと社名を変更している

|

そして2020年には、横浜市神奈川区にあった中央研究所を統合し、拠点名を現在の「AGC横浜テクニカルセンター」へと変更。材料、プロセス、設備、それぞれに対応する開発機能を集約しました。こうして横浜は、ガラスの製造のみならず、最先端の研究開発から、物流、人材育成まで、事業の根幹を担う中心拠点へと成長したのです。

現在はセンター内の新施設において、細胞治療薬のプロセス開発サービスも開始。2026年から新設する拠点でmRNA医薬品、動物細胞を用いたバイオ医薬品および遺伝子・細胞治療薬向け開発・製造サービスが始まる予定です。海外依存度が高いバイオ医薬品の国内製造能力向上に大きく寄与します。

峯さんは「AGCグループは独自の素材・ソリューションの提供を通じてサステナブルな社会の実現に貢献するとともに、継続的に成長・進化することを目標としています。そのためにブループラネット・イノベーション・ウェルビーイングという3つの社会的価値を提供しています。すなわち、地球環境に配慮したものづくり、最先端の技術開発、それらを活用したウェルビーイングな暮らしです。そしてその実現に向けて開発・製造を進めているのが、100年以上この地で尽力してきたAGC横浜テクニカルセンターです。ここ横浜から価値の創造と発信を続けています」と矜持を語ります。

地域の方が開花を楽しむ絶滅危惧種のラン

「JFEトンボみち」からフェンス越しに希少種ランを観察できる。近隣住民の方を中心としたファンクラブの調査活動にAGCも協力している

|

ところで、AGC創業者の岩崎俊彌はラン栽培の愛好家であり、新種を作出する研究者でもありました。英国王立園芸協会のリストにも「ドリテノプシス アサヒ」など数種のランが新種登録されています。

奇しくも、というべきか、AGC横浜テクニカルセンター内の緑地にて、絶滅危惧種のキンラン、ギンラン、クゲヌマランが2014年に発見されました。隣接する企業がJR鶴見線沿いに遊歩道「JFEトンボみち」を整備・開放しており、その管理活動に携わる方が開花に気づいたといいます。

キンランは、30〜70cmほどの背丈で、黄金色の花が特徴です。ギンランはそれよりも小さく、10〜30cmほど。4〜5月に白い花を咲かせます。クゲヌマランは藤沢市鵠沼で発見されたことが名前の由来で、絶滅危惧Ⅱ類と保全の緊急性が高い種です。いずれも、通常は雑木林などに生育しますが、1980年頃に緑地を造成した際、ブナ科の樹木とともに根づいたようです。緑の少ない工業地帯の中で、希少なランの花が地域の方に季節の訪れを告げていたのです。

(左)センターに自生しているキンラン。環境省の第5次レッドリスト(2025年3月公表)では準絶滅危惧種(NT)に指定されている

(右)クゲヌマラン。キンランと同じくラン科の多年草。環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類(VU) |

ピンチをてこに専門家を交えて保全活動を本格化

保全活動を主導した、環境安全部の蓮見美登利さん(左)と、専門家の立場で知見を提供した株式会社フジタの菊地のぞみさん(一級造園施工管理技士)

|

発見以後、希少種ランはトンボみちの生物調査に協力するかたちで総務部の一部メンバーが見守っていましたが、2021年にピンチが訪れます。新棟の建設に伴って津波対策の擁壁を造ることになり、その工事箇所に生育地の一部が含まれてしまったのです。

ランを残すべきか、否か。総務から報告・相談を受けた当時のセンター長は「そんな大事なものがあったとは!」と驚き、急きょ同緑地内の非改変エリアへの移植を決定しました。

保全担当に指名された環境安全部の蓮見美登利さんは工期を見て焦ったといいます。「許された時間はわずか1週間ほどでした。でも私個人はもちろん部署内でもラン移植のノウハウなどありません。緑地整備をお願いしている株式会社フジタに専門的なアドバイスをお願いして作業を直接支援していただきました」。

このとき現場に入ったフジタの菊地のぞみさんは、移植が難しい種であることに気づき、作業に慎重を期したとか。

移植作業の様子。希少種ランは地中の菌と共生しているため繊細な作業が求められた

|

「というのも、希少種ランはブナ科の樹木と共生している菌類から栄養をもらうため、共生菌がいない場所では自生できないのです。私たちは菌を含んだ土が根から離れないよう生育地の土壌もたっぷり移し、ブナ科の常緑木も近くに植えて翌年の開花を祈りました」と、菊地さんは振り返ります。

「無事を確認したときはホッとしましたね」と蓮見さん。これを機に、環境安全部は社内の有志とチームを組んで保全活動を本格化。定期的な外来種の除去や生育区域の保護などに乗り出しました。

第31回横浜環境活動賞をダブル受賞

希少種ランを記録するカメラ。開花期にはタイムラプスが社内に配信される

|

あらためて外部の専門家に緑地の調査を依頼したところ、「横浜の植物」(横浜植物会編 2003)において絶滅を危惧されているギンリョウソウも見つかりました。地域の生態系に配慮してチガヤなどの在来種を植栽した草地も造ると、トンボみちのビオトープから上陸するヒキガエルやシオカラトンボも確認できるようになりました。

生物多様性に配慮した保全活動が認められ、2023年に希少種ラン類保全エリアが環境省の「自然共生サイト」※に認定。OECM(生物多様性保全に貢献する場所)登録にあたって、定期的なモニタリングや生育を阻害する植物・昆虫の防除、イソギクなど在来植物の植栽といった年間の保全計画を立てており、保全チームが現在も欠かさず実行しています。

さらに、2025年には、環境活動に取り組む市民や企業を表彰する第31回横浜環境活動賞において、AGC横浜テクニカルセンターが「実践賞」と「生物多様性特別賞」を同時受賞しました。近年、埋立地の植栽林でキンランの生育が複数報告されており、今後は保全のモデルケースとして知見を発信していくことも検討しています。

※2030年までに国土の 30%以上を自然環境エリアとして保全する国際的な取り組み「30by30」の達成を目指して環境省が認定。AGCグループは「生物多様性のための 30by30 アライアンス」にも参加しています。

OECM認定ロゴ

|

自然共生サイト認定エリアを示す案内板。希少な昆虫や鳥類もやってくるという

|

子どもたちの知的好奇心を刺激する協創空間への招待

小学生の見学をアテンドするという総務部の今中祥太さん

|

最後に、総務部の今中祥太さんから、地域の子どもたちの成長支援についてご紹介いただきました。つなぐ・発想する・ためすをコンセプトにしている新研究棟の協創空間「AO(アオ/AGC OPEN SQUARE)」を活用しています。「つなぐ」はAGCとお客さまをつなぐ第一歩として、ガラスを使ったアート作品やAGCの技術の歴史に触れられる円筒ガラスなどを展示。「発想する」は、技術や機能に触れながら発想を膨らませる空間です。生まれたアイデアはラボで3DプリンターやVRなどを使い「ためす」ことが可能です。これらの空間で、センターと同じ横浜市鶴見区にある小学校を対象とした見学会を毎年開いています。

「鶴見工場稼働から100周年の2016年から見学を実施しています。その頃はガラス製造の流れを原料工程から包装までたどる工場見学でした。新研究棟が建ってからは、最先端の素材メーカーであるAGCを知ってもらおうと研究所見学へとシフトしました。ハート型の強化ガラスに鉄球をぶつけて強度を確かめる実験で『AGCのガラスのハートは割れません!』というと、皆さん笑顔に。知的好奇心が刺激されているようです」。

横浜市立生麦中学校と横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校では出張授業も開催しています。

「同高等学校においては、当社の材料融合研究所の所長が科学技術顧問に加わって、未来のサイエンティストに向けて研究や実験の指導を担当しています。2024年に生徒たちがモデルロケットの国際大会に出場した際は資金面でも支援させていただきました」。

同高等学校の卒業生がAGCに就職する例もあり、次代のイノベーターを生み出す流れが生まれつつあります。

AGC社員による講義に、熱心に耳を傾ける生徒たち

|

モデルロケットの打ち上げ実験に励む生徒たち

|

横浜からイノベーションの風を

|

AGCは、横浜の新たなチャレンジャーを応援するイノベーション創出推進機関「横浜未来機構」の会員企業でもあり、峯センター長が副会長として、横浜市のイノベーション推進に貢献できるよう努めています。

また、センターが立地する末広町地区では「まちづくり協議会」に加わり、先端研究開発が⾏われる新たなまちづくりに協力しています。

ランを愛した創業者の「易きになじまず難きにつく」というスピリットを胸に、まちの発展や生物多様性にも向き合いながら、社会の課題解決につながるイノベーションを横浜から推進しています。

関連リンク