未来を拓く一歩を支援

助成プロジェクト 成果レポート

【2024年成果報告会レポート】謎多き天体「巨大ブラックホール」の実態解明に挑む秦和弘氏/名古屋市立大学大学院理学研究科 准教授(前 国立天文台水沢VLBI観測所 助教)

Key Point

- 天文学・宇宙物理学を専門とする秦和弘氏は、2019年に史上初めて巨大ブラックホールの撮影に成功した国際協力プロジェクトチームの一員です。

- 秦氏は2019年度と2023年度の二度にわたり三菱財団の研究助成を受け、巨大ブラックホールに関する研究を行っています。

- 成果報告会では、2019年度助成による「東アジア国際電波望遠鏡ネットワークで解明する巨大ブラックホールジェットの生成機構」の成果、2023年度助成によって研究中の「国際ミリ波電波望遠鏡ネットワークで挑む巨大ブラックホールジェットの生成・加速メカニズム」の目的や経過について報告。宇宙研究の魅力や可能性を伝えました。

2024年9月11日、東京會舘(東京・千代田区)で2024年度助成金贈呈式が開催されました。それに先立って開催された成果報告会では「自然科学」と「社会福祉」の2分野から助成プロジェクトでの研究に関する報告が行われ、その成果が社会に還元されて未来を拓く力となることが広く共有されました。今回は自然科学分野で助成を受けた天文学者の秦和弘氏の研究成果をレポートします。

巨大ブラックホールはまるで人間のよう?

天文学、宇宙物理学を専門とする秦氏は、電波望遠鏡や電波干渉計といった観測装置を用いて宇宙を観測する研究を行っています。その対象は宇宙で最もミステリアスな存在として知られる「ブラックホール」。ブラックホールとは、非常に強い重力によって、そこに近づいたあらゆるものを吸い込んでしまう暗黒の天体です。ブラックホールの概念は1915〜16年に物理学者のアルベルト・アインシュタインが発表した「一般相対性理論」から生まれました。現在はその存在が証明され、ほぼすべての銀河(数百億から数千億個の恒星などから構成された天体)の中心には巨大ブラックホールが存在すると考えられています。

2019年、地球上の8つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトの研究チーム「イベント・ホライズン・テレスコープ・コラボレーション(EHT Collaboration)」は巨大ブラックホールとその影を史上初めて画像で発表し、世界に衝撃と感動を与えました。

正体が明らかになってきたものの、いまだ多くの謎に包まれているブラックホール研究の魅力とは何でしょうか。

「ブラックホールが単にものを吸い込むだけの掃除機のような天体なら、研究対象としてあまり面白くありません。しかし実際には、ブラックホールは吸収したガスをエネルギー源として輝きます。暗黒の天体なのに輝くのです。それだけでなくエネルギーを使って成長し、個性が生まれ、最終的には周辺の環境に影響を及ぼすようになります。ガスをごはんのように食べて成長し、影響力を持つなんて、まるで人間のようだと思いませんか?」

今回は巨大ブラックホールの研究成果として「宇宙ジェットの観測」、「若いブラックホールの観測」という2テーマについて発表が行われました。

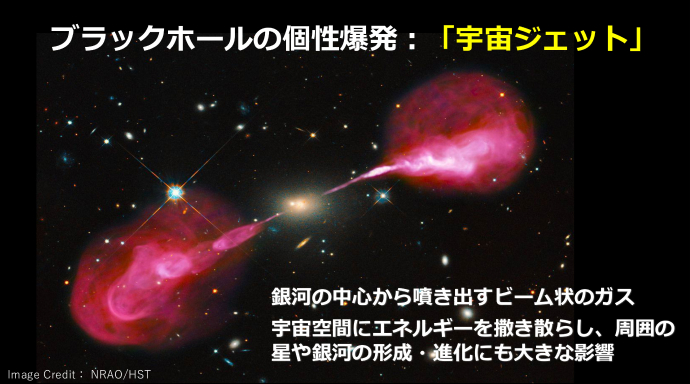

ブラックホールの「個性」、宇宙ジェットの謎にせまる

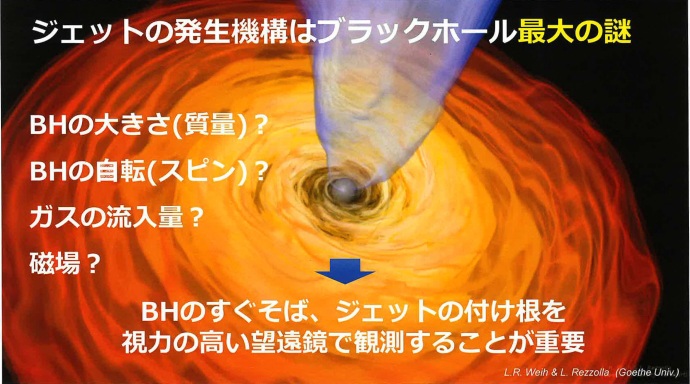

まずは「宇宙ジェットの観測」について。ブラックホールの個性ともいえる現象が「宇宙ジェット」です。宇宙ジェットとは、銀河の中心から強力に噴出するビーム状のガスで、光速に近いスピードで周囲にある星や銀河に衝突してエネルギーをまき散らしながら進んでいきます。発生源は銀河の中心のブラックホール付近にあると考えられており、これがどのように発生するのかはブラックホールに関する最大の謎の一つとされてきました。秦氏は2019年度の三菱財団 若手研究助成を活用し、この謎の解明に挑みました。

「ブラックホールはものを吸い込む天体なのに、その強力な重力を振り切ってガスが噴出するというのは大きな謎です。その答えとしてさまざまな理論が提唱されていますが、やはり実際に観測しなければ正解にはたどりつけません。そこで私たちは、宇宙ジェットの付け根にあたるブラックホール周辺を視力の高い望遠鏡で観測し、発生機構に迫るプロジェクトに着手しました」

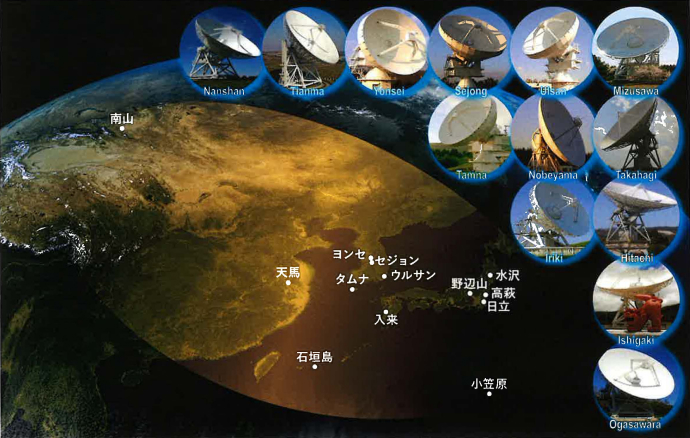

そのプロジェクトが、日本・中国・韓国を中心とした東アジアにある多数の電波望遠鏡を連携させて直径5000kmの巨大望遠鏡ネットワークを形成する「東アジアVLBIネットワーク(EAVN)」です。三菱財団の助成金は、ネットワークの東端近くにある「VERA小笠原観測局」の電波望遠鏡の整備に充てられました。

EAVNは巨大ブラックホールが噴出する宇宙ジェットの撮影に成功しました。

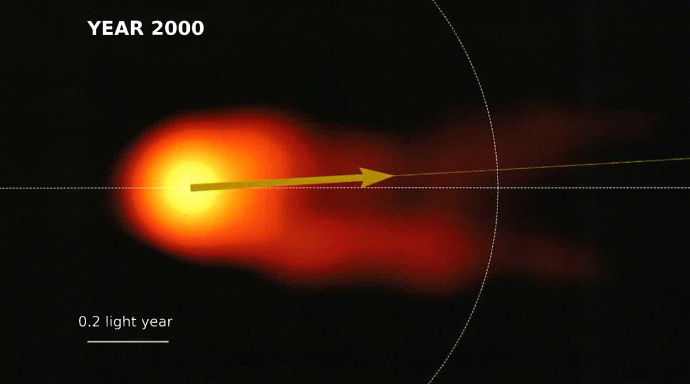

「観測の結果、ジェットは真っ直ぐではなく、少し傾きながら噴き出していることがわかりました。まるで少し傾いたこまのような首振り運動が見られるのです。この動きから、ブラックホールが非常に速いスピードで自転しているという新たな証拠が得られました。自転することで周囲のガスやジェットが巻き込まれ、結果としてジェットが首振り運動をしながら噴出しているように見えるのです」

育ちざかりのブラックホールは「たくさん食べる」

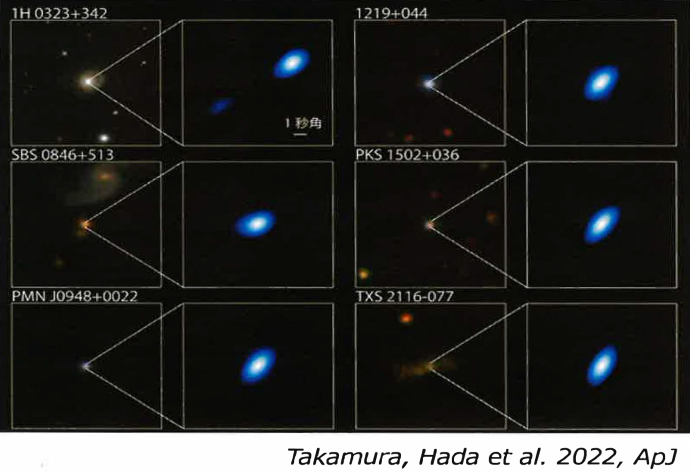

2つ目のテーマは「若いブラックホールの観測」についてです。ブラックホールは2種類に大別されます。1つは、太陽程度の質量をもつ普通のブラックホール。大質量の星が一生を終えるときに超新星爆発を起こすことで発生します。もう1つは、太陽数十億個分の質量をもつ巨大ブラックホール。こちらはその誕生や成長のメカニズムは一切明らかになっておらず、宇宙の大きな謎の一つとなっています。そこで、秦氏らの研究チームは比較的若い巨大ブラックホールに着目し、成熟した巨大ブラックホールと比較することで成長のヒントを探ろうとしました。

ターゲットにしたのは、「狭輝線1型セイファート銀河」にある若い巨大ブラックホールです。この観測にも三菱財団の助成によって改修された高性能の電波望遠鏡が使用されました。

「観測したところ、この若い巨大ブラックホールの周辺には大量のガスが存在していました。ガスはブラックホールのごはんに相当します。成熟した巨大ブラックホールが毎日茶碗1杯のごはんを食べるとすると、成長中の巨大ブラックホールは10杯以上のごはんを食べる。まさに成長真っ盛りです。このことから、ブラックホールが巨大化する過程には人間と同じように急成長するフェーズがあることがわかりました。これまでまったくの謎だった巨大ブラックホール成長のメカニズムに対してひとつの手がかりが得られたのです」

視力1000万の望遠鏡打ち上げを目指して

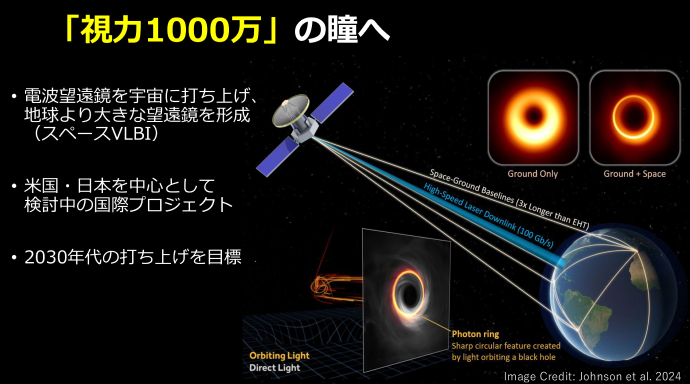

ここまでに紹介した2つの成果は、「東アジアVLBIネットワーク(EAVN)」による観測で得られたものです。EAVNでは波長の長い電波を使用し、100万程度の高視力を得ました。しかし、宇宙の研究をさらに進めるためにはさらに視力を強化してゆく必要があります。そこで現在進行しているのが、宇宙に電波望遠鏡を打ち上げて地球より大きい望遠鏡を形成し、ブラックホールを観測するというプロジェクトで、実現すればその視力は約1000万に達します。2030年代の人工衛星打ち上げを目指しており、秦氏を含めた日本の研究チームも積極的に参画しています。

「プロジェクトに用いる電波望遠鏡は、視野は狭いが最高の視力を得られるミリ波という波長の短い電波を使って観測するものですが、現在日本国内でミリ波を受信できるアンテナは1か所しかありません。そこでその数を増やすべく2023年度の三菱財団助成金に応募し、助成をいただきました。現在は国内2か所の電波望遠鏡をアップグレードし、ミリ波の受信テストを行なっているところです」

「今回紹介したプロジェクトでは私が指導した大学院生達が様々な局面で活躍してくれました。研究への助成が成果を生み出すだけではなく、未来を担う若手の育成にもつながっています」

秦氏は、宇宙に電波望遠鏡を打ち上げるという壮大なプロジェクトが実現すればブラックホールのメカニズムや宇宙の歴史の解明にさらに近づくだろうと確信し、国内外の研究機関のネットワークと連携し、若手の熱意ある研究者と協力しながら研究に邁進しています。

プロフィール

名古屋市立大学 理学研究科 准教授

秦和弘氏

2007年名古屋大学理学部卒業、2012年総合研究大学院大学 天文科学専攻卒業。2012〜2014年イタリア天体物理学研究所研究員、2014年〜16年国立天文台水沢VLBI観測所研究員、2016〜2023年同助教を務める。2023年より現職。受賞歴は、2015年井上科学振興財団井上研究奨励賞、2017年日本天文学会研究奨励賞、2018年文部科学大臣表彰若手科学者賞、2019年ブレイクスルー財団基礎物理学ブレイクスルー賞(EHT Collaborationとして)、2022年自然科学研究機構若手研究者賞。

取材を終えて…

小説や映画でなんとなく知っていた遠い宇宙の謎に満ちた存在だったブラックホール。その名の通りただ真っ黒な穴だと思っていましたが、勢いよくジェットを出したり、ガスをたくさん食べて育ったり、かなり自己主張が激しい天体だということが分かりました。

「ブラックホールの個性爆発」、「若い巨大ブラックホールは食べ盛り」といったキャッチーなフレーズが次々と繰り出される秦先生の成果発表を聞いていると、ブラックホールに親近感さえ湧いてきました。

発表では「助成が若手の育成にもつながっている」というコメントがありましたが、若い研究者の活躍でブラックホールの姿がさらに鮮明になり、その面白さが広く伝われば、それがまた次代の研究者を生み出していく素地となり、ブラックホールの謎が次々と明かされていくことが期待されます。今すぐ役に立たなくとも、100年後、1000年後(!)の未来を見すえた研究に寄り添い、夢やロマンをつないでゆく。助成の意義や使命をより大きな視点で考えるきっかけとなりました。