みにきて! みつびし

伝統的な研究と科学分析手法の融合で100年の英知を未来へ繋ぐ

東洋文庫 研究部

訪問記を読む

左から研究員の徐小潔さん、研究部の會谷佳光さん、相原佳之さん、片倉鎮郎さん。研究部で働くお三方も、自身が研究者でもある。

|

2024年に創立100周年を迎えた東洋文庫は、大きく「図書部」「普及展示部」、そして今回ご紹介する「研究部」の3つの事業部から成り立っています。

図書部は、100万冊を超える蔵書の管理・修復や目録のデータベース化などを担当。普及展示部は、国宝を含む貴重な蔵書をミュージアムで展示し、東洋学の普及を図っています。

そして、研究部はその名のとおり研究活動を担う部門であり、まさに「研究図書館」であることの証といえます。研究図書館とは、あるテーマに特化した資料を専門的に収集・管理し、その分野の研究を支える図書館のこと。つまり「東洋学の研究図書館」とは、「東洋学という学問分野に関する充実したコレクションを有し、研究活動を支援する図書館」ということになります。

では具体的に、どんな研究が行われ、研究部ではどんな仕事をしているのでしょうか。研究部の會谷佳光さん、相原佳之さん、片倉鎮郎さん、そして研究員の徐小潔さんに詳しくお聞きしました。

研究図書館における研究の支援

「現在、東洋文庫の研究部には約300人の研究者が所属し、13班に分かれて20の研究課題に取り組んでいます」と説明してくれたのは研究部長代理で主幹研究員の會谷さん。

「私たちの主な仕事は、研究者の方々の活動をサポートすることです。研究に必要な各種申請の支援や経費の使い方の説明、シンポジウムの手配など、業務は多岐にわたりますが、すべては研究を円滑に進めるためです」(會谷さん)

また、研究成果の発表(出版)やそのデジタル化(データベース化)も重要な役割のひとつです。

「データベース化では、研究者や協力者、資料撮影を行う業者の方々との橋渡しをしながら、研究者にとって役立つだけでなく、一般の方にも興味を持ってもらえるようなコンテンツづくりを心がけています。データは東洋文庫のウェブサイト

上で公開しています」(研究部課長・主幹研究員 相原さん)

東洋文庫を設立した三菱第三代社長・岩崎久彌は、所蔵する貴重書を研究に役立て、その成果を社会に還元することを強く望んでいました。研究部の活動には、そうした創設者の思いが今も脈々と受け継がれているのです。

|

|

東洋文庫ならではの「東洋学」

東洋文庫の礎となっているのは、中華民国総統顧問だったモリソン博士から購入した約2万4千点に及ぶ欧文資料「モリソン文庫(モリソン・コレクション)」。これに、久彌自身が収集していた約3万8千冊の和漢古典籍「岩崎文庫」が加わり、東洋文庫は設立されました。

「『東洋』という言葉は現代日本語では非常に曖昧です。明治期以降、『脱亜入欧』というスローガンにも通じますが、『アジア』や『東洋』が日本以外のアジアを指す意味合いで使われるようになった歴史があります」と話すのは片倉さん。

「一方で東洋文庫の場合、(西洋人が収集した)モリソン文庫と(和書を多く含む)岩崎文庫を出発点として、100年かけて拡大・蓄積してきた所蔵資料を研究の対象としています。つまり『東洋文庫の【東洋】は何を指しますか?』と聞かれれば、『日本を含むアジアです』が答えになります。ただ、東洋文庫という名前とのギャップを感じる方もいるようで、『東洋だけでなく日本の研究もしているんですね』と日本文学の研究者の方に言われることもあります」(片倉さん)

|

|

「そうした【空間的な幅】と、中国の時代でいえば唐代・宋代にも遡る【時間的な幅】の広さは、東洋文庫の所蔵書物の大きな特徴です」と語るのは、研究員の徐小潔さん。

「たとえば14世紀以降にヨーロッパで東洋をどのように見ていたかが書かれた書物、旅行記がたくさんあります。その本が、東西交易の中で、どのような背景で出版されたのか、誰を対象に出版されたのかといったことを、様々な角度からの研究により明らかにすることが可能です。このような広い範囲での研究が可能なのは、東洋文庫ならではだと思います」(徐さん)

本そのものを研究対象とする「文理融合型研究」

さらに興味深いのは、本の「物質的な特性」を調べることで、新たな知見が得られる点です。

例えば、幕末~明治期、日本では製本が和綴じから洋風の装丁に変化していきました。ところが、製本内部を詳しく調べることによって、装丁に漢文が書かれた紙が使用されていることが明らかになっています。

「当時はまだ洋風製本ができる職人は少なく、華僑に依頼したと考えられます。華僑はイギリスなど色々なところを回って来た人たちが多いので、そうした技術を持っていたんです。このことからも、その本が発行された頃の様子が見えて面白いですよね」(徐さん)

こうした「モノ」としての本の研究こそが、現在東洋文庫が力を入れている研究のひとつ。「文理融合型研究」と呼ばれる、文系=内容、理系=物理的側面を融合的に研究しようというものです。徐さんが取り組んでいる紙質調査もこれにあたり、紙の分析を通じて、そこに隠された歴史や記憶を科学的手法で読み解こうとしています。

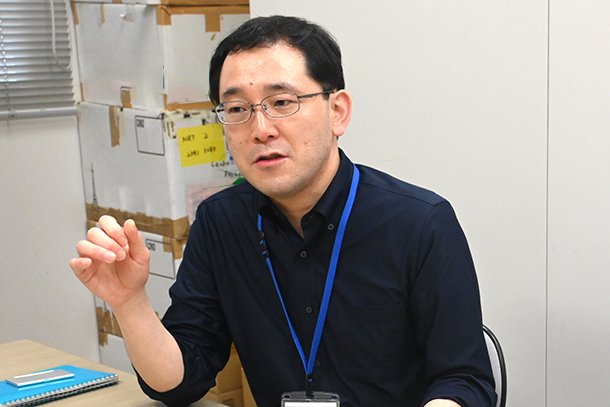

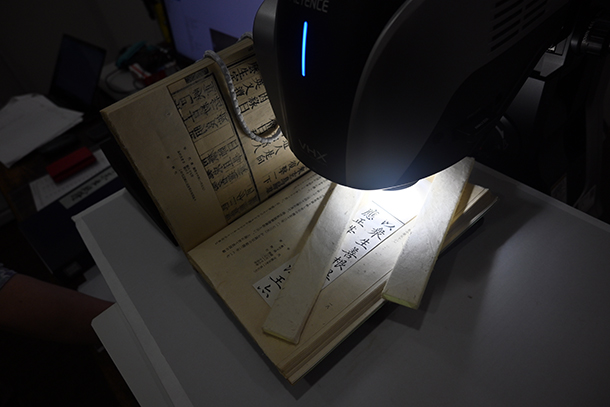

そこで今回は特別に、最大2000倍までの顕微鏡倍率で観察ができるデジタルマイクロスコープを使った紙質調査の実演を、徐さんに見せていただきました。

紙質調査に使用されるデジタルマイクロスコープ。資料を傷めることなく、繊維レベルでの観察が可能。

|

デジタルマイクロスコープで撮影した写真をコンピュータ上で3D画像として加工もできる。

|

「傷つけずに調査できる点が最大のメリットです。複数枚の写真を撮影・合成して3D画像にし科学的データとして活用できます」(徐さん)

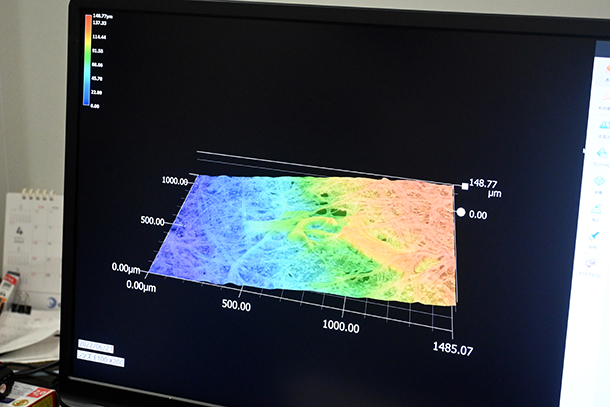

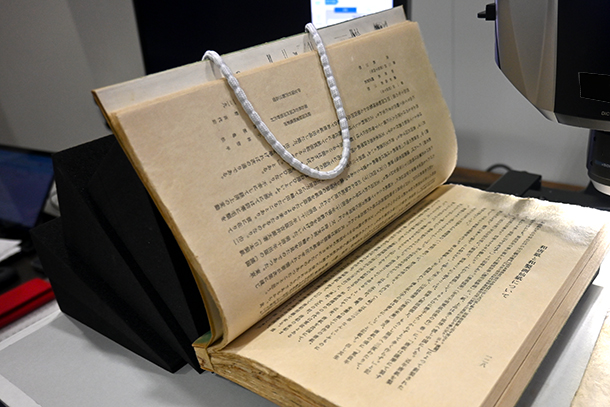

徐さんが資料として見せてくれたのは『古今東亜紙譜』という本。紙パルプ技術の向上と製紙業の発展に尽くし、三菱製紙の役員も務めた関義城氏(1892~1979)が編さんした「紙譜」(しふ)、つまり紙のサンプル帳です。アジア各国の書籍から紙を切り出して貼り付け、その紙の情報が記録されています。

この中で、「竹紙」(竹を原料として作られた紙)と記載されていた紙に、質感などから疑問を抱いた徐さんは、デジタルマイクロスコープによる調査を実施。検証の結果、竹紙の特徴である大きめの導管細胞が含まれておらず、その紙が竹紙ではないことを突き止めました。

関義城氏による、1957年発行の「古今東亜紙譜」。アジア諸国の紙が年代順に貼り付けられた見本帳。

|

徐さんの紙質調査で、貼られた紙と付記された情報が違うものがあることが判明した。

|

本にかけられた白いロープのようなものは、実は文鎮。こう見えてずっしり重く、本を傷めずに開いて支える。こちらは現在入手できなくなったイギリス製のレアなもの。

|

「編さんの過程で違う紙が貼られてしまったのか、なぜこうなったのかはわかりません。でも、こうした資料の信ぴょう性を確認できる意義は大きいです」(徐さん)

紙質から時代や真贋が判明することもあり、東洋文庫ではこうした情報もデータベース化することを目指しています。

「データベースの公開によって、当時どのような紙が使われていたのか、どのような読者層に向けて作られた本かといった情報も、実物を見ることなくわかるようになるので、特に海外の研究者から熱い期待が寄せられています」(徐さん)

「ただ、デジタル化によって“現物を見せなくていい”となるのは問題です。東洋文庫では、貴重資料であっても審査を通れば一般の方も閲覧できます。この方針は今後も変わらないでしょう。現物を必要とする方のために修復・保存を行い、閲覧の負担を減らすためにデジタルも活用する。うまく両立できればいいと思います」(會谷さん)

未来へつなぐ研究者育成と社会普及

このように日々研究を発展させている東洋文庫では、次世代の研究者の育成も重要ミッションとして力を入れています。

「大学院修了前後の若手研究者に発表の機会を提供したり、成果出版物の編集やデータベース構築に関わってもらうなど、最前線の研究に触れる場を提供しています」と、ご自身もかつてはそうして学んだという片倉さん。

一般企業でいうインターンのようなイメージですが、貴重な資料や最先端の論文に触れながら学ぶというのは、研究者の卵たちにはまたとない機会といえます。

「市民講座『アカデミア

』も、もともとは若手の研究者が講師の経験を積む場として始まったものなんです」(相原さん)

また、東洋文庫の市民講座といえば忘れてはならないのが「東洋学講座

」。大正時代から開かれている伝統ある講座で、毎年前期・後期に分かれて各3回開催され、東洋文庫の研究者が最新の研究に基づく東洋・アジアにまつわるさまざまな講座を開講します。以前の受講者は15名ほどでしたが、コロナ禍を経てリモート併用とした結果、現在は毎回60名ほどが参加している人気の講座です。

「毎回参加してくださる近隣にお住まいの方や、熱心なファンも多いんですよ」(相原さん)

研究の成果を広く社会に還元する、という、創設者岩崎久彌の想いが、ここにも息づいていました。

研究部の活動のこれからについて伺うと、「これまでの100年はアジアの図書資料に基づく基礎研究に取り組んできましたが、今は蓄積してきた研究成果のデジタル化と発信に取り組んでいます。次の100年はその集大成として、伝統的な研究と最新の研究を融合し、またそれが途絶えることのないよう研究者の育成にも力を入れ、継承と発展につなげていきたいと考えています」と會谷さんは話してくれました。

貴重な資料の「中身」と「モノ」としての側面から歴史を読み解く東洋文庫の研究は、これからも大きく発展していきそうです。

※2025年7月3日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。

タグを選択すると同じカテゴリの他の施設が探せます。

こんにちは! 事務局のカラットです。三菱ゆかりの東洋文庫は、日本最古・最大の東洋学の研究図書館として、世界にその名を知られています。この「研究図書館」とは、どのような図書館かご存じでしょうか? 一般的な図書館と何が違い、どのようなことが行われているのでしょうか。今回は、東洋文庫の「研究」活動にスポットを当てるべく、研究部の皆さんにお話を伺いました。