多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

MUIC Kansaiの挑戦

-大阪・関西万博を見据えた、

観光産業の「スタートアップと社会課題解決」-

MUIC Kansaiは御堂筋に面した淀屋橋のオフィス街にある

|

三菱未来館を運営する「三菱大阪・関西万博総合委員会」の事務局は、大阪市の中心、淀屋橋にある「MUIC Kansai」(ミューイックカンサイ、以下MUIC)の中にあります。MUICは2025年大阪・関西万博をきっかけとした関西観光産業のさらなる活性化に取り組むイノベーション拠点。今回は、MUICが具体的にどのような取り組みをしているのか、専務理事の廣瀬満知さんのインタビューを交えながらご紹介します。

2021年2月に三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と三菱UFJ銀行が発起人となって設立されたMUIC Kansaiは、一般社団法人関西イノベーションセンターが開設した会員制イノベーション創出拠点です。観光、インバウンド産業に特化した取り組みで、関西経済や大阪・関西万博への貢献を目指しています。 大阪・関西万博の開催により、2025年には世界中から多くの人が訪れることが予想されますが、この好機にMUICは大阪のみならず関西一円を舞台にした広域観光圏の構築を促進し、旅行客の関西定着・リピート化に繋げます。さらに、多様化する顧客ニーズに対応できるよう、さまざまな観光コンテンツ作りを目指しています。大阪・関西万博の「三菱未来館」がハード面での貢献なら、MUICはソフト面での貢献を目指しているのです。

なぜ「Kansai」?

一般社団法人関西イノベーションセンター 専務理事 廣瀬満知さん

|

なぜ関西中心の活動なのか? 大阪・関西万博がトリガーになっているから、というのはわかりますが、伺ってみると「スタートアップ各社が集まるのは東京。でも、試すなら大阪。ちょうど良い規模感や、『やってみなはれ』精神もあります。地域の特性を生かして、大阪だったら早いよね、となれば、地域としての特徴を出していけます。」(廣瀬さん)

MUICの機能

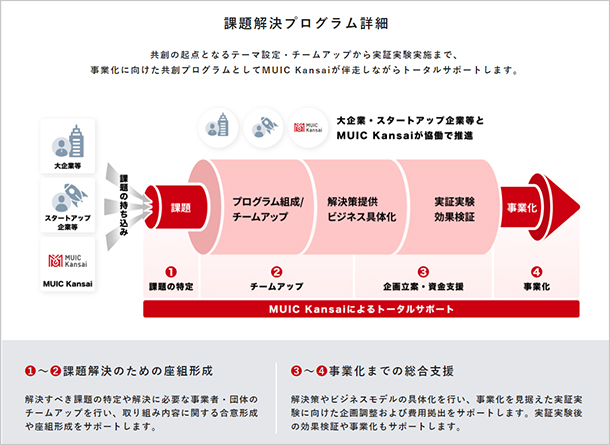

図1:課題解決プログラムの詳細(MUIC Kansaiのウェブサイトより)

|

MUICの機能はハード面とソフト面に大別されます。ハード面はイノベーション創出を加速させるスペースを提供し、人が集うイベントや作業ができる場所を提供すること。一方、ソフト面ではイベントの開催や資金調達・人材獲得のサポート等を幅広く行います。中でも特筆すべきMUICの中核機能は「課題解決プログラム」です。協賛各社やスタートアップ企業、さらにはMUIC自らが設定した課題をもとに、「課題の特定 → チームアップ → 解決策やビジネスの具体化 → 実証実験 → 事業化」という一連の流れ(図1)をMUICがトータルサポートします。実証実験に不可欠な実証費用はMUICが拠出し、その入口から出口まで全てサポートします。

「観光産業に特化してここまでのトータルサポートをしているのは他にはなく、実証にかかる費用も1件500~1000万円程度と一般的な拠出水準よりも高めに我々が拠出します。サポートも契約締結の弁護士の対応までサポートする等、広範に行います。現在は100件以上あるアイディアから、73件の実証実験が実施中で、うち17件は実装化(つまり事業として成り立つところまで)が進んでいます。ターゲットとなる2025年10月時点(大阪・関西万博閉幕時)で20件の実装化を目指しています。」

MUICの実証事例、あれこれ

高齢者施設での視聴イメージ

(写真提供:一般社団法人関西イノベーションセンター) |

「例えば『リモート観光プラットフォーム

』。MUIC Kansaiの第一弾プログラムであり、三回にわたる実証実験を経て、高齢者向けサービスにターゲットを絞って事業化した案件です。全国の観光地から四季折々の季節を感じられる美しい映像を集め、介護・医療・福祉施設向けに配信するオンラインツアーを提供しています。視聴者側もコメントや質問を投げかけ双方向のコミュニケーションができるので、施設にいながら「旅行気分』に浸れるというものです。特に高齢者施設の方々には、行きたくても行きづらい場所に行った気分になれると好評でした。」

「このプラットフォームを応用し、全国の特別支援学校向けに『共同修学旅行』を3か月に1回無料配信したり、在宅の高齢者に向けて配信したりと、活用の場を拡大させています。さらには2025年の万博。リアルで行っても1日では当然ながら全部回りきれません。せいぜい一日3、4件ですよね。そこでこれを毎日、CMレスで配信する取り組みを計画中です。 さらに、映像を見たら『現場にも行ってみたいよね』というニーズに応えたい。高齢者施設にお住まいの500人の方に聞いてみると、9割以上の方が万博に行きたいとお答えになります。でも行けない。なぜか。一番多い理由は『サポートが必要だから』。では、ボランティアの方も含めてサポートするような体制を整えよう

と、各方面と連携してやり取りしているところです。いわば『バーチャルで見るニーズと、行きたいという人のニーズ』両方に対応できる取り組みです。」

「サポートという点でいえば、サポートサービスを持っているスタートアップの会社さんも多くいます。例えば、電車に車椅子で乗り降りする時のサポートサービス。駅員同士のやりとりは実は電話等を使った人と人とのやりとりだったりします。お願いする側には『行った先で対応してくれるのだろうか』という一抹の不安もあります。次の駅で降りるんだけど駅員さんが忙しそうで…という気持ちもあり、どうしても遠慮がちだといいます。そこで、利用者が事前予約して、駅員もどこで利用者が乗降するのかを見える化するシステムを構築しているスタートアップの企業が中心となり、万博で実装できないかと、鉄道会社各社にも話をしているところです。」

「オーバーツーリズム問題でも課題が顕在化しています。あれだけコロナ禍の頃は観光客に来てほしいと思っていたら、実際観光客が押し寄せると問題も一気に顕在化します。そこでこのような課題解決案も考えています。例えば荷物。巨大なスーツケースをバスや電車に持ってくるという問題。でも自分が観光客だったら海外旅行には絶対荷物を持っていくし、知らない国で知らない人に簡単に預けないですよね。いきなりアプリを入れてなんとかしてと言われても、我々が外国でそんなに簡単にやりません。そこで帰りだけでも、ホテルから帰国先の空港まで一気にワンストップで荷物を送る。これだと心理的ハードルは少しは下がりますよね。すでにこの取り組みは一部地域で実証開始

しています。」

※ここに記したのは、ご説明いただいたうちの一部です。詳しくはMUICのウェブサイト

をご覧ください。観光に特化しても、解決策の裾野は大きく広げられることがよくわかります。

MUICウェブサイト

より

|

情熱を込めて課題解決プログラムの説明をする廣瀬さん

|

「万博後」のMUICが目指すところ

|

2025年をゴールとしていたMUICですが、7月12日に大阪・関西万博後のレガシーを形成すべく事業期間を延長し、事業テーマについても従来の「観光・インバウンド」から関連領域まで拡大すると発表しました。今後は、より包括的なスタートアップ企業支援体制を構築し、関西スタートアップエコシステムのハブ組織となることを目指します。また、大企業とスタートアップ企業連携による「社会課題解決モデル」を全国に広げ、万博レガシーの社会実装プラットフォームの一つとして社会に貢献していきます。事業特性に対しては最適な地域選びも大事で、必要に応じて全国に展開することも検討し、活動内容もさまざまな連携の在り方を模索します。

「1970年の大阪万博で『人類の進歩と調和』を打ち出して以降、技術力が急伸しました。それから50年以上経ち、70年の大阪万博で描いた姿はそれなりに実現され、幸せになっています。しかし『幸せとは何か』を改めて考えることも多いです。新しい社会課題も数多く現れ、人間が地球を壊すことも進んでいます。そんな時代に生きる子供たちに『自分の命が輝いているような未来をどうやって築けばよいのか』を考えてもらうきっかけが、今回の大阪・関西万博だと思います。普段はそんなことを考えないでしょうが、せっかくだから今度の万博で『命輝く瞬間とは何か? 将来どのようにすればいいのか?』を子どもたちに考えてもらおうと。考えてもらったことはデータとして集約し、今度は大人たちが真剣にその実現に取り組む。そんな仕掛けを考えています。実現されたものは次代を担うその子たちにまた渡せるよう、頑張りたいですね。」

MUIC Kansaiに事務所を構える意義

~三菱大阪・関西万博総合委員会~

|

我々の事務所は地理的に非常に良い場所にあります。アクセスの良さはもちろん、博覧会協会にも近く、グループの関西拠点もこの近くに集まっています。ここで色々な方と日常的に顔を合わせてコミュニケーションをとると、ちょっとしたお互いのアイディアが繋がり、逆にさまざまな提案をいただくことが多い。そういうのはとてもありがたいし、1つでも2つでも実現できればいいなという思いもあります。 仕事上、パビリオン出展者同士の繋がりは結構ありますが、それ以外の人たちとのコミュニケーションがあまりないのも事実。時々MUICのイベントに顔を出した時に、今まで出会っていなかったような会社の方の話が聞けたりすると、ここが人の集う場所であることを体感しています。

(三菱大阪・総合委員会事務局 事務局長代理 下和佐潤さん)

三菱グループは大阪・関西万博のパビリオンパートナーです。

(©Expo 2025) |

【参考リンク】

※2024年8月6日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。