三菱人物伝

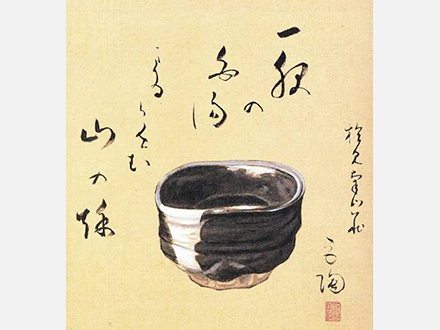

志高く、思いは遠く ―岩崎小彌太物語vol.14 俳句・岩崎巨陶

岩崎小彌太は、俳号を巨陶という俳人だった。師はホトトギスの巨匠、高浜虚子である。小彌太がいつ頃から句作を始めたのかはっきりしないが、昭和5(1930)年より前の句は残っていないので、この頃であろう。とすると、時代は世界大恐慌の真っ最中で、小彌太自身は執拗な不眠症のためにダウンし、主治医・佐藤要人(三菱診療所長)に静養を命じられていた頃である。この要人先生は、やせて小柄でややとぼけた雰囲気の内科の名医だった。俳号を漾人(ようじん)というホトトギス派の人で、社長・小彌太に、心にゆとりをもたせ、精神のバランスを保たせるために俳句をすすめたのであろう。

もともと、小彌太の周囲には俳句をたしなむ者が何人もいた。さらに、丸ビルができて最初のテナントを募集すると、その中にホトトギスの高浜虚子の名があった。驚いたのは地所部長の赤星陸治。牛込の家の座敷で箱火鉢を撫でながら俳句をひねっている虚子のような大家が、この文明の最先端を行く、万事が洋式の丸ビルに飛び込んできてホントに大丈夫か?ともかく一度話をしてみよう、と会ったところ、たちまち意気投合してしまった。それ以来、俳句結社ホトトギスは 73年後の丸ビル閉館までここに本拠を構えることになったのである。赤星自身も、俳号を水竹居(すいちくきょ)と称する俳人であった。

虚子は小彌太の句について第二次大戦後、こう回顧している。

漾人から水竹居を通して小彌太の句を見てやって欲しいと依頼があり、20句くらいずつまとめて句稿をみることになった。

「最初から初心と思われる句はなく既(すで)に一家をなして居られる様な句であった」「俳号を附けて呉(く)れというので、古陶と言う号を撰んだところが、古の字は気にいらないと自分で巨陶と号されたのである。この<古>を嫌って<巨>を撰んだところに巨陶氏の面目がある」「氏の体躯の偉大であった如く、氏の気宇(けう)も亦(また)雄大であった。句を成す上に於て規模が大きくこせこせしない所があった」

箱根と京都での作句

小彌太の句は、ゆったりとした素朴な言葉遣いで技巧を弄しない、風格のただよう作風である。

第一句集『巨陶集』(昭和10年)の冒頭の句は昭和5年の作である。

山の上の湖青し雲の峰

秋近し雲の上なる雲の峰

名月や濁ることなき芦の湖

いずれも別邸があった箱根・芦の湖畔で詠んだもの。

南に見下ろす湖や星祭

四山よくこだまを返す花火かな

秋晴れや昂然として丘にたつ

時代は昭和、その切片も詠み込まれている。

ルックサック負うて女や雲の峰

対岸のキャンプなお在り今朝の秋

職もなく佇む人や枯柳

事多き身には恋しき枯野かな

小彌太はまた、京都の風情をこよなく愛した。京都での句には巨躯に似合わぬ情感が漂っていた。

京言葉耳に楽しや春の宿

春雨の傘かしげ見る東山

京うれし春雨傘のさしどころ

たれも来よかれも来れと桜狩

しみじみと聴き入る鐘や京の秋

昭和6年晩秋、小彌太は病が癒えて全快の喜びを詠んだ。

黄菊白菊一度に咲きし思いかな

(つづく)

文・宮川 隆泰

- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」1999年7月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。