三菱人物伝

黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.15 商船学校、商業学校

東京商船大学のホームページの冒頭。

「…明治新政府はわが国海運の確立を急務として提唱し、船舶運航技術に熟練した船員を保護育成することを計画し、当時の三菱会社に商船学校の設立を命じ…明治8年11月に隅田川河口の永代橋畔の霊岸島(れいがんじま)に三菱商船学校が設立されました。…明治15年4月に三菱商船学校は官立に移管されて東京商船学校となりました…」。スリーダイヤに錨の組合せだった校章もイラスト入りで説明されている。

台湾出兵の教訓として、有事の際の徴用を前提に、民族資本の海運会社を育成することが急務とされた。明治8(1875)年、三菱に対し第一命令書が発せられ、さまざまな助成と引き換えに遂行すべき義務が課された。船員の養成もそのひとつである。たとえばその年、15隻の船に106人の外国人船員が採用されている(『三菱社誌』)。当時、蒸気船はほとんどが外国人によって運航されていたのである。

三菱商船学校の1期生は44名。校長の中村六三郎は幕府の海軍伝習所を出て、大学南校(今の東京大学)で教えていた。教師陣には当然外国人もふくまれていた。霊岸島(現在の中央区新川)に繋がれた校舎兼練習船は三菱の成妙丸(せいみょうまる)を帆船に改造したもの。遠洋航海実習は他の三菱の社船で欧州まで赴いた。

その後のわが国海運の発展を考えると、この近代的商船学校設立の意義は大きい。若き日に海のかなたに憧れた彌太郎こそ入りたかった学校であろう。

一方、海ではなく陸の上。三菱商業学校。これにも、彌太郎の相当な思い入れがあった。慶応義塾の森下岩楠(もりしたいわくす)を自宅に訪ねて言った。

「日本にはまだ実業に役立つ教育をする学校がない。欲しい人材は自分たちで養成するしかない。それをあなたにお願いしたい」

三菱のための人材養成

明治11年、神田錦町に三菱商業学校が設立された。校長の森下を始め理想に燃える教官のほとんどが福沢諭吉の門下生だった。予備科3年、本科2年。英語、漢学、日本作文、算術、簿記などのほか、英語による経済学、歴史、地理、数学の授業。さらに1年間のインターンシップもあった。

学生数はピーク時で百数十名。いわば明治時代のビジネススクールである。彌太郎は慶応義塾に学んでいた長男の久彌を一期生として入学させた。

「…三菱(商業学校)は…義塾の分校のようなものである。その分校には政府から(海運助成策などによる三菱への間接的)補助があるのに、本校たる慶応義塾には何もない…」と慶応義塾の資金繰りに苦しむ福沢が政府に貸与を申し出た際に三菱商業学校を引き合いに出している。そのくらい彌太郎は資金を注ぎ込んだ。

商業学校は優秀な学生を集め、三菱の幹部候補生を育てた。ところが、教員である馬場辰猪(ばばたつい)や大石正巳(おおいしまさみ)らが自由党の結成に参加、商業学校の校舎を使って、夜間教室・明治義塾を開設した。土佐の熱血漢たちの、自由民権思想普及の場として大いに人気を集めたが、当然薩長閥の政府から睨まれるところとなってしまった。

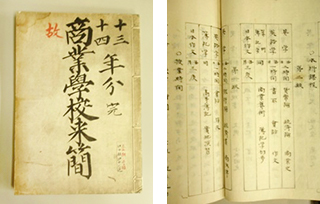

彌太郎は嫌気がさし、三菱商業学校に対する情熱を失った。世の中はいわゆる松方デフレ(注1)であり、共同運輸との壮絶なビジネス戦争で三菱の資金繰りが逼迫(ひっぱく)するようにもなった。かくして三菱商業学校は、明治17年廃校ということになる。彌太郎の挫折。創立以来わずか6年だった。(つづく)

-

(注1)

明治10年の西南戦争以来のインフレを収拾させるため、大蔵卿松方正義は緊縮財政と増税を断行した。

文・三菱史料館 成田 誠一

- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2003年7月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。