三菱人物伝

黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.20 日本初のボーナス

毎年12月になると、新聞社やTV局から「日本で最初にボーナスを出したのは岩崎彌太郎だそうですが、本当ですか」との問い合わせが三菱史料館にある。この際、この岩崎彌太郎物語の読者にも説明しておこう。

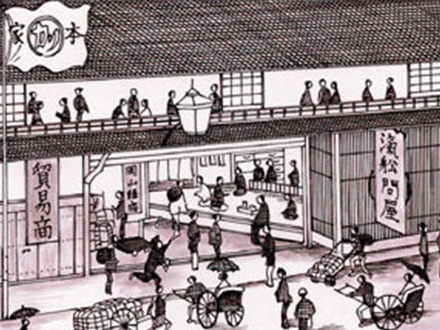

平凡社の大百科事典で、『賞与』の項目をひくと、「…沿革的には封建時代に商人社会や職人社会で盆暮に支給されていた『お仕着せ』の習慣が起源といわれるが、直接の始まりは1876年の三菱商事の賞与制度で、以後大企業を中心に普及したとされる…」とある。『三菱商事』とあるのは単純に『三菱会社』の誤りであろうが、はたして、本当に1876(明治9)年に日本最初のボーナスが三菱会社で支給されたのだろうか。

史実を見よう。明治7年7月、三菱は台湾出兵に全面的に協力し、政府の絶大な信頼を得た。以後、民族資本の海運会社育成のためのさまざまな優遇策を享受して急成長していく。

8年2月には悲願であった上海航路を開設した。まず米国のパシフィック・メイル社が立ちはだかった。わが方は官民一体でこの競争に臨む。社名を「郵便汽船三菱会社」に改め士気上がる三菱は、10月、政府の財政支援のもとに、パシフィック社の上海航路の権益を買い取ることに成功、民族資本の航路を守りきった。

ところが一息ついたのも数カ月で、翌9年3月、今度は世界最大の海運会社である英国のピー・アンド・オー社が、上海・横浜航路のみならず大阪・東京航路にまで進出してきた。またまた熾烈(しれつ)な価格競争。新興日本のナショナルフラッグ三菱、早くも危うし。

三菱は大胆なリストラと徹底的な経費削減を実施。社員は彌太郎社長自身の50%減給宣言に倣(なら)って給与の3分の1を返上した。陸上の事務員も海上の船員も、一丸となって顧客確保と安全運航にあたる。必死の防戦6カ月。9月に至り、ついにピー・アンド・オー社は上海・日本航路からの撤退を決めた。

社中各員功績少ナカラズ

彌太郎はこのビジネス戦争の勝利は社員の奮闘の賜(たまもの)であるとして、各人の働きを上中下に査定した上で年末に賞与を支給することにした。

彌太郎の従弟で後に三菱の管事になった豊川良平が纏めた『岩崎東山先生傳記』にその旨記載がある。(「東山」は彌太郎の号)

本書は、奥宮慥斎の長男正治執筆、豊川良平監修で1919年に完成。2004年三菱経済研究所から出版された。

しかし、実際には成績による格差は付けず、資格ごとに一律で支給された。社内通達を纏(まと)めた「布達原記(ふたつげんき)」に、明治9年12月28日付で次のように記されている。

「社業ノ隆盛ヲ致スニシタガヒ社務漸ク繁劇ニ赴キ、内外多事ノ際、社中各員別ケテ勤勉事務ヲ担任シ其ノ功績ヲ見ルコト少ナカラズ、依ッテ之ノ別紙目録ノ通リ賞与候コト……各船各社事務長・褒金五拾円…十四等級ヨリ十五等級迄・褒金十円…等外給使小使・褒金壱円」。この金額はそれぞれほぼ1カ月分の給与にあたる。

なお、これで年末賞与が制度化されたわけではない。毎年支給されるようになったのは、「三菱社誌」で見るかぎりでは明治21年からである。

三菱以外の会社でどうだったのかは不明だが、三井には適当な記録がなく、住友では明治15年制定の「住友家法」に『賞与例規定』があるとのことである。また、「岩波小辞典 労働運動」の『一時金』の項では、明治時代官公吏に会計年度末の決算の余剰金を配分する慣習があったがそれを民間がまねたと説明している。

いずれにせよ、明治以降の近代的会社組織において、はじめてボーナスを支給したのは、社員の奮闘に報いようとした岩崎彌太郎である可能性は高いといえる。

文・三菱史料館 成田 誠一

- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2003年12月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。