10月4日から11週間にわたって開催される静嘉堂文庫美術館の展覧会「修理後大公開! 静嘉堂の重文・国宝・未来の国宝」。江戸時代最末期の嘉永4(1851)年生まれの岩崎彌之助(三菱第2代社長)と小彌太(三菱第4代社長)の親子が、明治から昭和にかけて蒐集したのが静嘉堂の美術コレクションだ。

コレクションとはいえ、美術愛好家によるものとは性格が大きく異なる。岩崎親子は己の趣味嗜好で美術品を蒐集したのではない。もちろん美術品を愛する気持ちは持ち合わせていたが、彼らは愛好より救済の気持ちが強かった――それをひもとくのが本展だともいえる。

ストップ海外流出! 失われつつあった日本の美術品を蒐集

公のために蒐集した、それが岩崎彌之助、小彌太のコレクション最大の特徴だ。本展担当学芸員の吉田恵理さんは「日本の大切な宝である美術品を国内に残し、しかも公開して多くの人に楽しんでもらう、それが彼らの目的であり志。しかも古いものを蒐集するだけでなく、同時代を生きる美術家たちの支援にも積極的でした」と言う。

その活動のなかでの功績のひとつは、当時国内外で頻繁に開かれていた博覧会への協力。特に明治28(1895)年に京都で開かれた第四回内国勧業博覧会では、東西の日本画家数名にそれぞれ六曲一双屛風を描かせるという目玉企画を、京都府知事と懇意だった彌之助が資金面でバックアップしたのだ。1895年といえば平安遷都千百年記念祭が行われた年。2025年の大阪・関西万博同様、一大観光イベントとしての内国勧業博覧会成功に、彌之助は大いに貢献した。

野口幽谷「菊鶏図屛風」(右隻)前期展示

明治28(1895)年 (公財)静嘉堂蔵

第四回内国勧業博覧会出展のために制作された六曲屛風のひとつ。江戸時代までの城や屋敷、寺院などでの家具や調度品としての屛風とは異なり、展覧会会場で大勢の人の目に触れることを想定したため、通常の屛風より表装も立派で一回り以上大きなつくりに。本展覧会では前期に右隻を、後期に左隻を展示。

「1900年のパリ万博あたりまでは、日本の美術品として知られていたのは浮世絵や、工芸品なら武具や刀装具でした。今回の展覧会では1900年パリ万博に出品された兜を初公開します」(吉田さん)

明治初期に、膨大な数の優れた美術品が国外へ流出した。なかには国宝級のものも含まれているという。廃藩置県や版籍奉還によって経済的困窮に陥った大名らは、所有していた美術品を手放さざるを得なかったのだ。さらに、廃仏毀釈によって寺院は二束三文の安値で仏画や仏像、仏具などを放出。日本の古いものを排除し、外国からの目新しいものに熱中するような風潮が社会全体に蔓延していたことも、美術品の流出や散逸を助長させたのだ。それを憂いた彌之助と小彌太は、ある種の使命感のようなものをもって蒐集にあたったのだろう。放出されたコレクションを丸ごと引き受けたりしたのも、個人コレクションや屋敷の調度品といった〝まとまった美術品〟にも意味や見どころがあると理解していた。これは蒐集というより救済と言ったほうがふさわしいのかもしれない。

日本や東洋美術史を語る静嘉堂のコレクション

彌之助が美術品の収集を始めたのと、日本で美術史なるものがつくられるようになったのはほぼ時期を同じくする。美術品は日本を国外に発信するための有効なツールだった。それは小彌太の時代も変わらないし、現在でも同じだ。前回すなわち1970(昭和45)年の大阪万博では、静嘉堂は室町時代の水墨画の優品出展に協力している。教科書でおなじみの水墨山水画だが、一体どこに美術品としての見どころがあるのか…と感じている人も少なくないだろう。

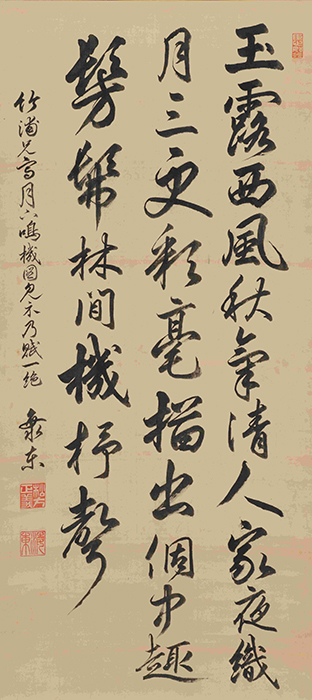

「東洋美術のひとつの大きな魅力は、絵画でいえば詩と書と絵の3つを鑑賞することにあります。それが西洋美術にはない最大の特徴です。水墨山水図や肖像画の詩や賛を読むことで絵の内容がわかるし、絵をより味わうことができます。詩や賛自体には書としての見どころもあります。室町時代の禅宗のお坊さんは中国へ留学して、詩と絵が一体になった山水画や肖像画なんかを持ち帰ってきました。なぜ詩を書くのか、なぜ絵を描くのかといったら、精神の自由を得るためなんですね。そして人との交流のためにも詩や絵を使いました。そういったものがまとめてコレクションされているものも静嘉堂の特徴です」

紙や絹を媒体に、墨や染料、顔料を用いて描かれる東洋絵画は、その性質上100年に一度の割合で修復を必要とする。本展では修理後初公開となる水墨画を複数展示。いずれも詩と絵が一致する(そのために書かれた)名品だ。貴重な文化財を後世に伝えるべく修理事業を行うことも、日本の宝である優れた美術品を有する静嘉堂の使命というわけだ。

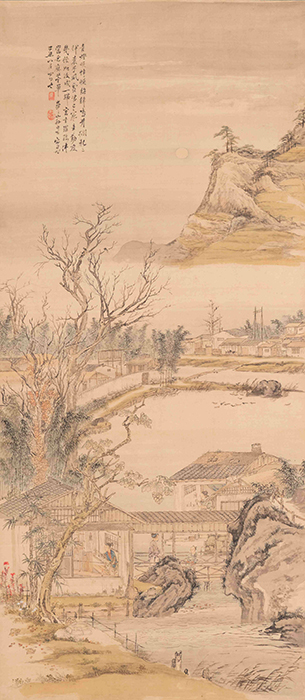

重要文化財「聴松軒図」後期展示

永享5(1433)年 (公財)静嘉堂蔵

室町時代の禅僧たちが中国に留学し、中国北宋時代以降に隆盛した文人文化に出会う。詩書画が三位一体となった文人僧の書画を持ち帰ったことが、室町時代、五山の禅僧たちによる詩画軸や書斎図の流行を生む。そしてそれは江戸時代中期以降、日本の文人画(南画)として開花する。

小彌太筆による模写作品も! 〝未来の国宝〟こそじっくり味わって

今夏開催されていた大阪の中之島美術館「日本美術の鉱脈展」のキャッチは「未来の国宝を探せ!」だった。美術史家の山下裕二氏による書籍『未来の国宝・MY国宝』が出版されたのは2019年。近年〝未来の国宝〟はパワーワードと言ってもいいだろう。相当な日本美術ファンでもない限りなじみがなさそうな菊池容斎の巨大な絵画や、謎多き水墨画家・式部輝忠の屛風、そして渡辺崋山の作品など、静嘉堂の未来の国宝も見応えがある。

「幕末に生まれて明治時代を過ごした文化人や政財界の人には、渡辺崋山という人物に強い憧れがあります。崋山は三河国田原藩士として主君と民のために誠心誠意尽くしました。鎖国下で国を思うがゆえの先進的な考えは、幕府の反感を買い、蛮社の獄でとらえられ、蟄居の身となり、最終的には自分の活動が藩に災いをもたらすことを恐れて自死。そんな運命が、幕末から明治、昭和を生きた人の心を掴んで憧れの対象になり、その人の筆による作品を欲しがったんだと思います」

美術コレクターも美術館もこぞって「崋山作品が欲しい!」という時代があったとか。静嘉堂も数点所有しているが、本展に出品される「月下鳴機図」は別の意味でも注目だ。なんと、小彌太の模写作品と並び展示される予定だという。「恥ずかしいからやめてくれ!」と地団太を踏んでいるのか、まんざらでもないのか…本人が知ったらどう反応するだろう。

江戸時代・19世紀 (公財)静嘉堂蔵

中・左:岩崎小彌太・松方正義「模本「崋山筆月下鳴機図」幷一絶」前期展示 明治末~大正前期(20世紀前半) (公財)静嘉堂蔵

右:重要美術品 渡辺崋山「月下鳴機図」前期展示 江戸時代(19世紀前半) (公財)静嘉堂蔵

静嘉堂が〝未来の国宝〟として推すのが崋山の「月下鳴機図」。小彌太の模写には、明治時代に2度内閣総理大臣を務めた松方正義の詩が添えられ、詩画軸のように、詩と書と絵とを三位一体で味わえるよう、絵画と墨書の双幅(セット)にされている。

重要文化財、国宝、そして未来の国宝。さらには修理後初公開となる複数の作品が展示される本展は、前期と後期でほぼ全作品が入れ替わる。海外流出や散逸から日本の優れた美術品を救済するという、彌之助・小彌太親子の志を感じに、ぜひ2度出かけていただきたい。

美術館データ

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催記念

「修理後大公開!静嘉堂の重文・国宝・未来の国宝」

[Special Exhibition to Mark the Osaka/Kansai Expo 2025]

Newly Restored Masterpieces:

A Fresh Look at Seikado’s

Important Cultural Properties and,

National Treasures of the Present and Future!

会場:静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内/東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

会期:2025年10月4日(土)~12月21日(日)

前期11月9日(日)まで 後期11月11日(火)から

※前・後期でほぼすべての作品を展示替え

会期中休館日:月曜日(ただし、10月13日、11月3日、11月24日は開館)、10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)

開館時間:10時~17時

第4水曜日は20時閉館、12月19日(金)と12月20日(土)は19時閉館、いずれも入館は閉館の30分前まで

入館料:一般1,500円、大学・高校生1,000円、中学生以下無料、前期後期セット券2,500円

※毎週木曜日はトークフリーデー(気兼ねなく会話をしながら鑑賞できます)

【関連イベント/アーティストワークショップ「フォトモで重文・明治生命館!」】

日時:➀10月12日(日)13時~17時

②10月13日(月・祝)13時~17時

講師:糸崎公朗氏

会場:明治安田ヴィレッジ「明治安田ギャラリー」(東京都千代田区丸の内2-1-1 1階)

持ち物:デジタルカメラまたはスマートフォン(その他の道具や素材は準備します)

定員:各日30名(要予約)

参加費:5000円(本展入館券含む)

【関連イベント/講演会「絵画修理の現在(いま)」】

日時:11月30日(日)14時~16時

基調講演:綿田稔氏(文化庁主任文化財調査官)

討論:下田純平氏、宇和川史彦氏(ともに株式会社半田九清堂)

司会:吉田恵理(本展担当学芸員)

会場:明治安田ヴィレッジ「明治安田ホール」(東京都千代田区丸の内2-1-1 4階)

参加費:無料(ただし要本展入館券)、要予約

【担当学芸員によるスライドトーク】

日時:10月10日(金)、10月26日(日)、11月22日(土)、12月7日(日)、いずれも11時~と14時30分~の2回

会場:明治安田ヴィレッジ「明治安田ギャラリー」(東京都千代田区丸の内2-1-1 1階)

参加費:無料(ただし要当日入館券)

定員:各回40名

問い合わせ:☏ 050・5541・8600(ハローダイヤル)

ホームページ https://www.seikado.or.jp/

X(旧Twitter) @seikadomuseum

instagram @seikado_bunko_artmuseum

※入館時にこの画面をお見せください

※上記リンク先の赤いボタンからご予約いただけます

※2名様まで1回限り有効

※他の割引と併用不可

<会期中の2025年12月21日(日)まで>