岩崎四代と仲間たち プロフィール

原作:成田 誠一(なりた・せいいち)

『マンスリーみつびし』冊子時代に連載していた歴史エッセイ『青あるいは朱、白あるいは玄。』著者。本連載はこのコラムの漫画化。

漫画原作:星井 博文(ほしい・ひろぶみ)

漫画原作者、漫画家。『まんがでわかる 伝え方が9割』(ダイヤモンド社)など経済から歴史ものまで著書多数。「なんでもマンガにしちゃう男」

漫画作画:上川 敦志(かみかわ・あつし)

漫画家。小学館「少年サンデー」などで活躍。同社の学習まんがシリーズでも著書多数。『小学館版 学習まんが人物館 スティーブ・ジョブズ』(小学館)など。実は女性。

題字:藤田 紅子(ふじた・こうし)

書道家。毎日書道会審査会員、南不乗発会、現日会副会長、高知現日会長、安芸全国書展審査会員。安芸全国高校生書展審査員。

大局を誤らない豪胆な男

石川七財は彌太郎を支える柱となる

土佐藩の事業から日本最大の海運会社、三菱へと大きく発展させていった岩崎彌太郎のパートナー、石川七財(いしかわしちざい)。

彌太郎と土佐藩で友人・知人だった七財は草創期の三菱を支えていきます。ちなみに七財は江戸在勤中、頬を斬られた後の傷が3寸(約9センチ)ほどあり、彼のトレードマークとなっています。身長も6尺(約182センチ)もある大男であったとされ、その威容は仕事でも大いに役立ったでしょう。

1869年、彌太郎は開成館大阪出張所の責任者に抜擢されます。長崎での経験を活かして商船隊を率い、藩の財政に貢献しようとしたのです。しかし、明治政府は藩営事業の禁止を実施しようとします。

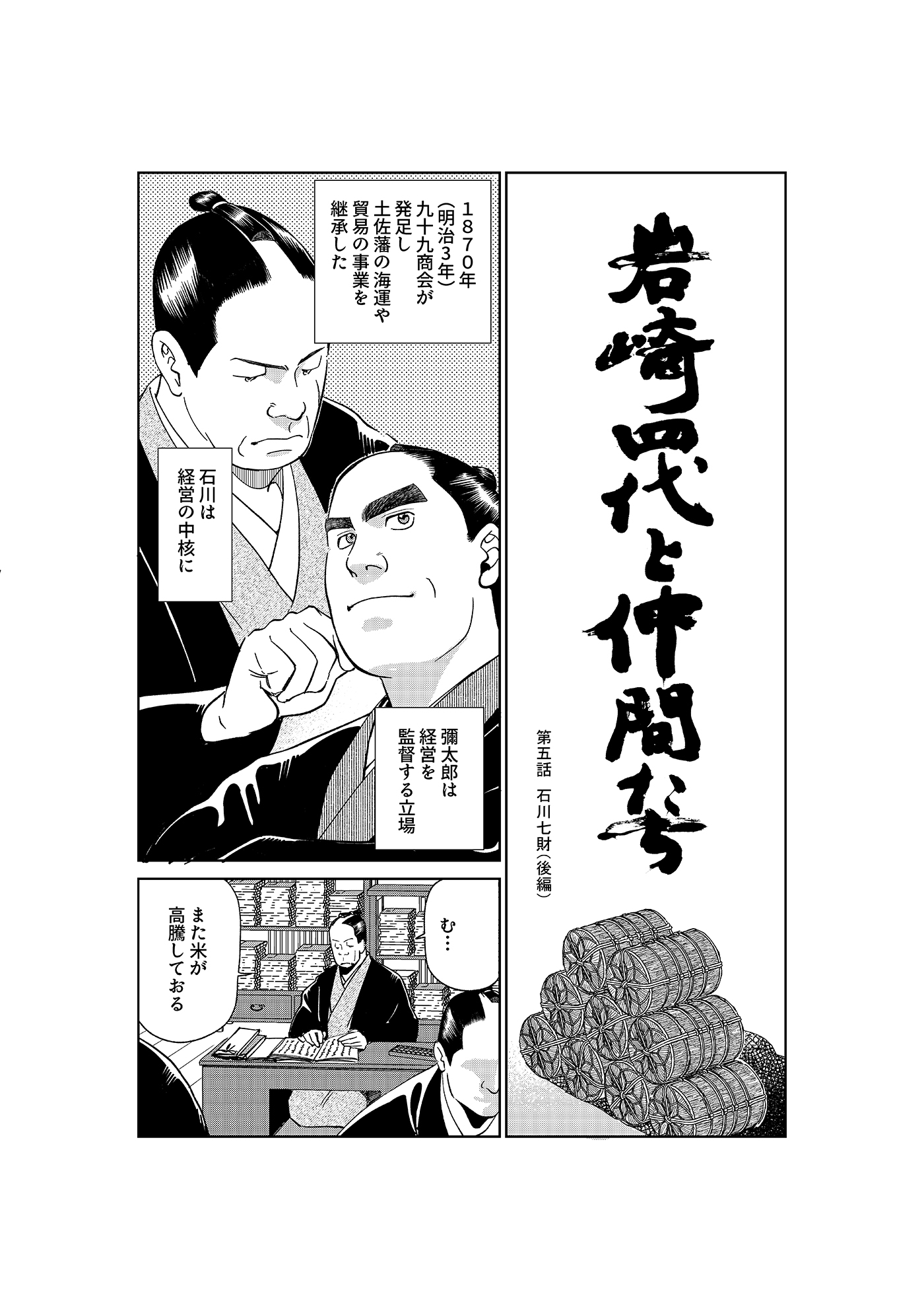

ならば、藩の事業が禁止される前に私商社を立ち上げて、海運事業を引き継がせてしまおう。そう考えた土佐藩首脳は、藩士たちによる九十九(つくも)商会を設立します。藩幹部の立場から事業を監督するのが彌太郎で、藩船3隻も九十九商会に払い下げられました。

彌太郎は西長堀(にしながほり)の藩邸の一角に住み、蔵屋敷の事業や九十九商会の活動の監督に努めますが、その一方で、それを快く思わない勢力が藩にありました。その1人が七財でした。

1870年、九十九商会を営んでいた彌太郎の内偵を藩から命じられ、七財は大阪へと出向きますが、彌太郎の人柄に惚れこみ、部下となります。そこで大阪に留まり、支店長となって、名前も七左衛門から七財へと改めます。その後、1871年には、廃藩置県によって彌太郎は土佐藩幹部の地位を失い、土佐藩の後藤象二郎や板垣退助らに説得され、九十九商会の経営を引き受けます。彌太郎は志士としての仕官の道をあきらめ、新たな時代の生き方をしようと実業家になることを決意します。

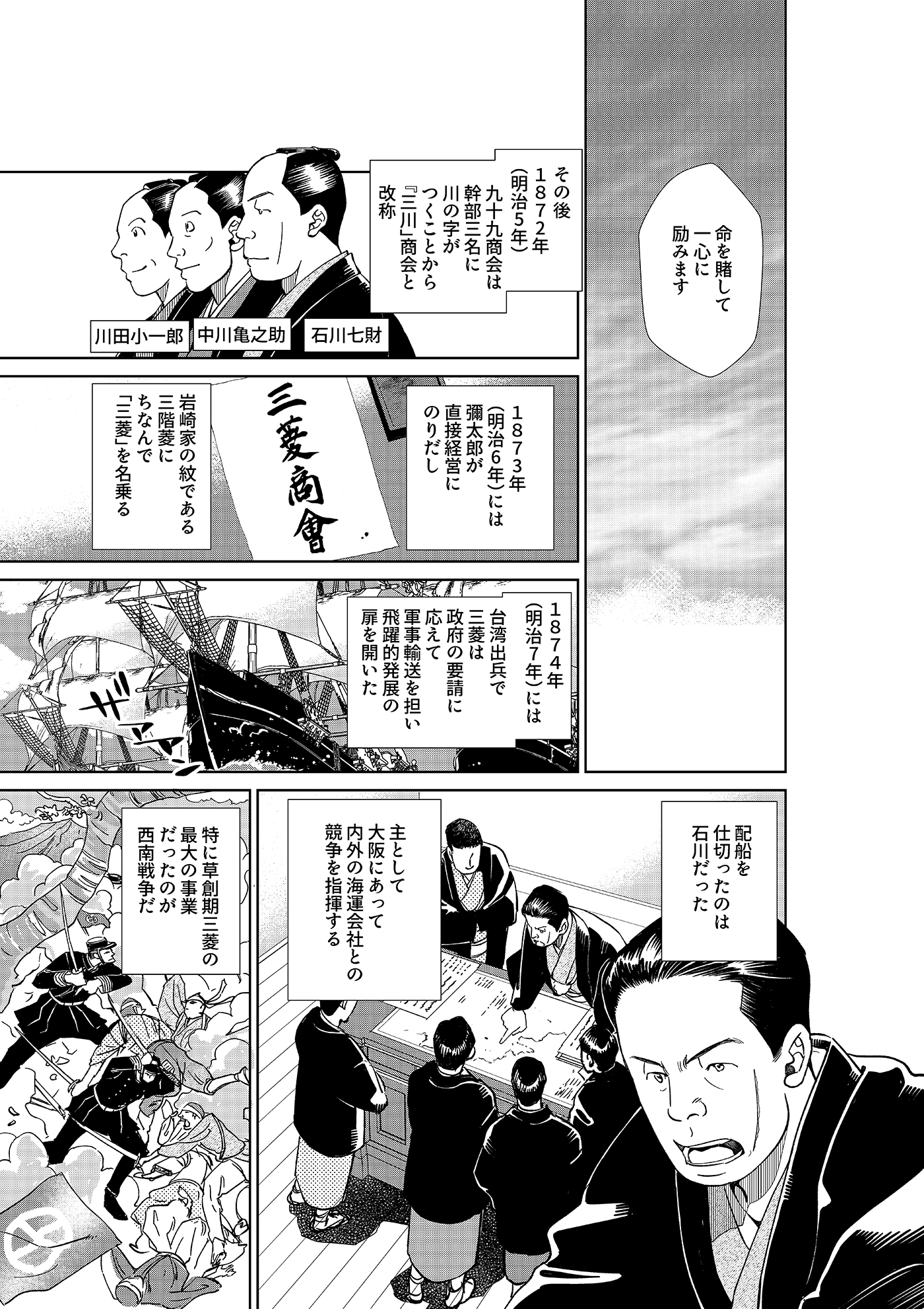

1872年には、九十九商会を解散。岩崎商会とは名乗らず、あえて経営幹部である川田小一郎、石川七財、中川亀之助の川の字にちなんで三川商会へと名を改めています。しかし翌年の1873年には彌太郎をトップとする独裁体制に入ったため、三菱商会と改名します。以後、彌太郎のことを「旦那」と呼称していた幹部らも「社長」と呼ぶようになります。

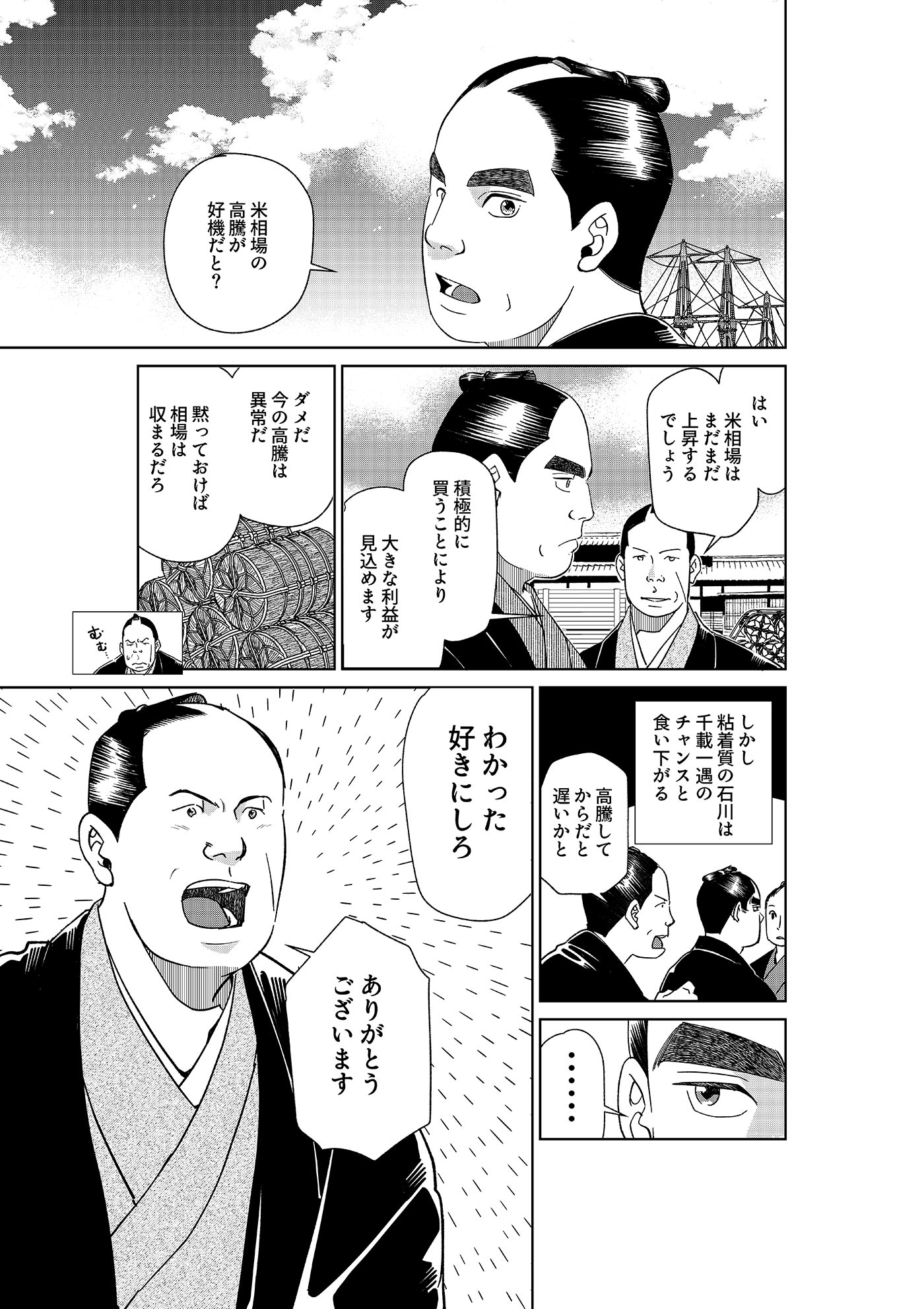

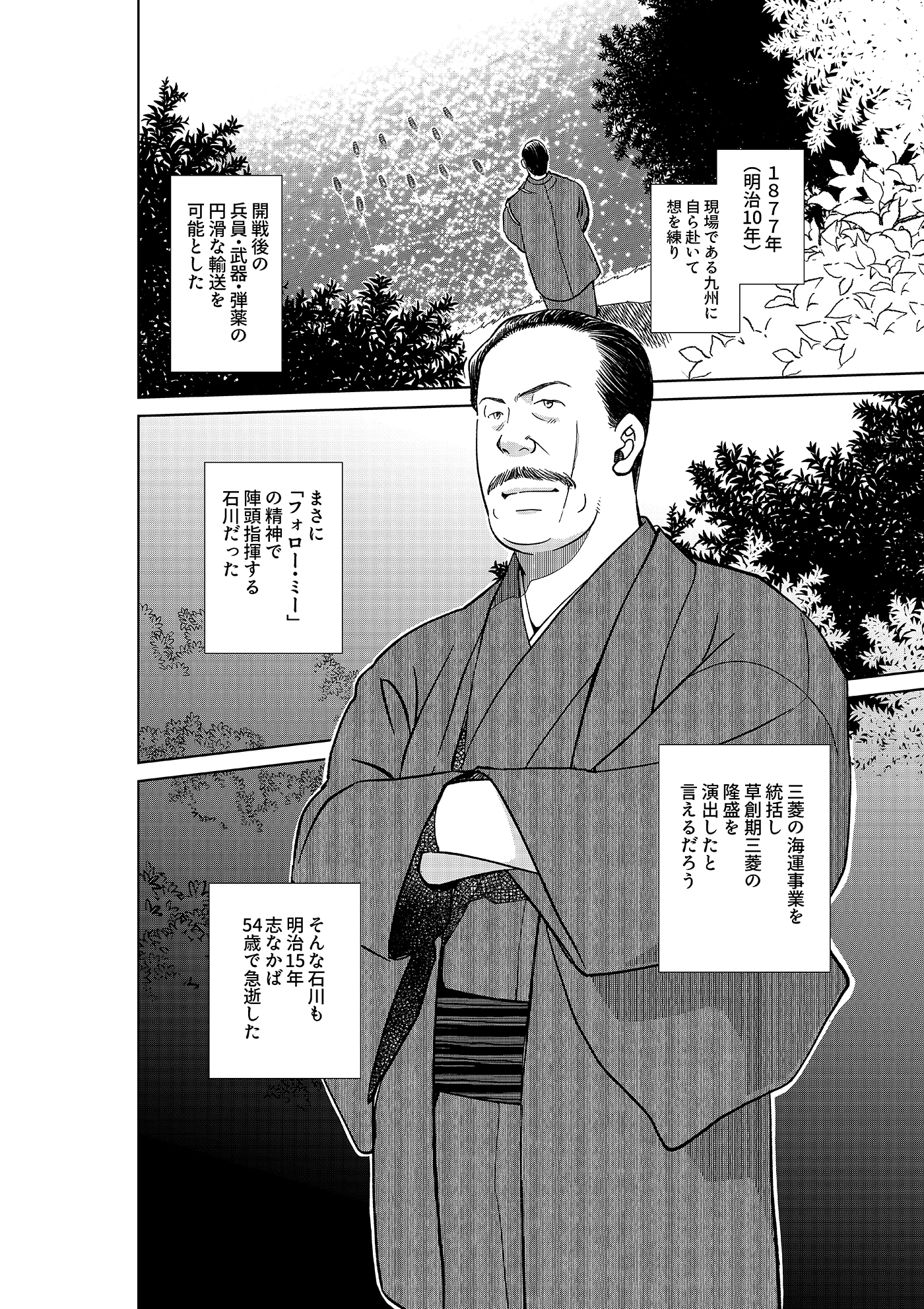

1874年、明治政府は台湾出兵を決定し、三菱はその軍事輸送を担うことになります。七財は配船を仕切るなど、大阪で海運会社との競争を指揮し事業に大きく貢献します。

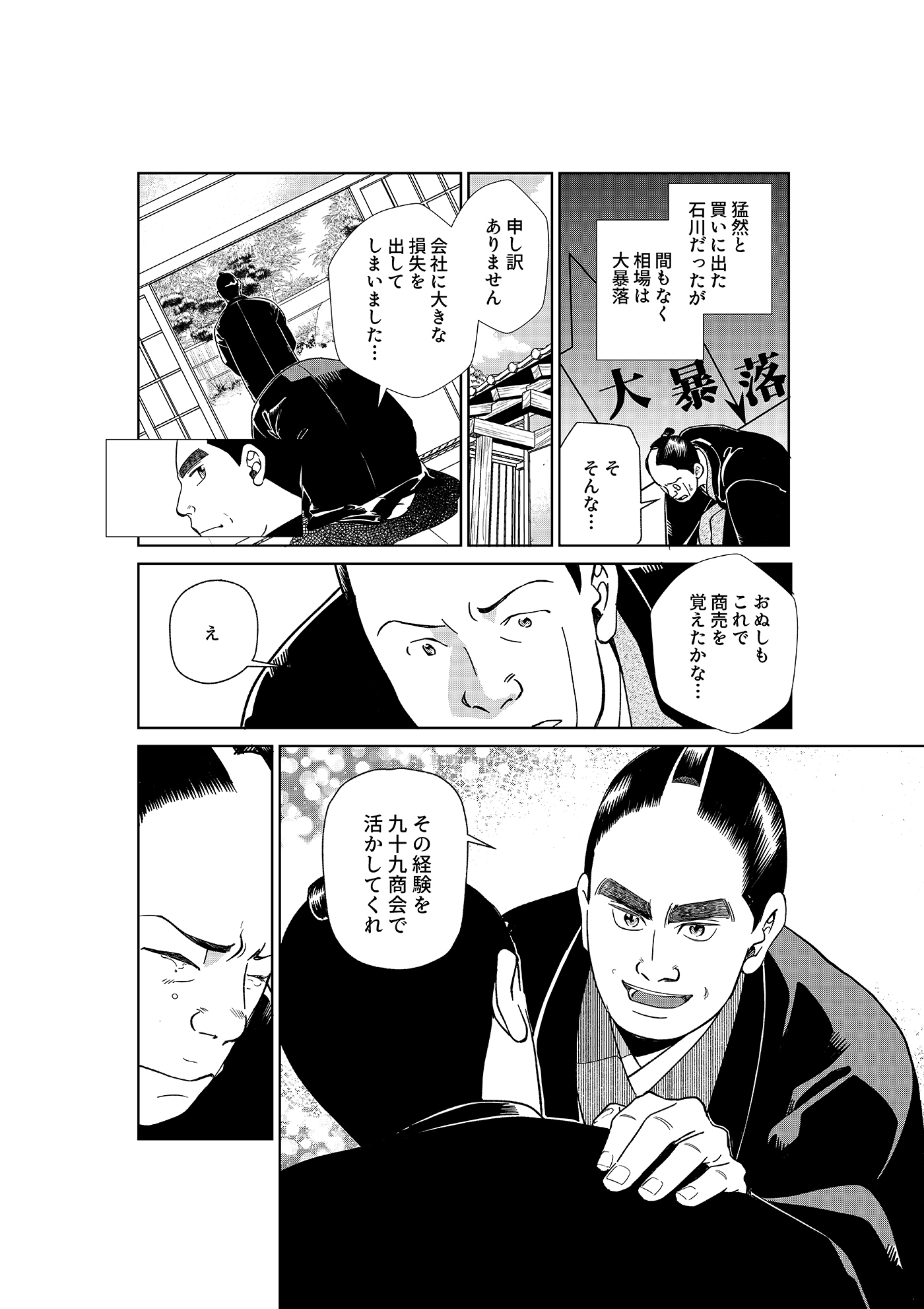

もともと土佐藩には、成り上がりの彌太郎を嫌う者が多く、私腹を肥やしていると疑う者もいました。しかし、そんな彌太郎の海運と貿易で日本に貢献していくという世界観に七財はいち早く共鳴します。七財は大局を誤らない豪胆な男でした。その後、川田小一郎とともに、彌太郎の事業を支える二本柱となっていくのです。