横浜駅を過ぎJR根岸駅が近づいてくると、左側の車窓から煙突のようなものに炎が見える。製油所で発生する可燃性ガスなどを無害化するフレアスタックと呼ばれる安全設備だ。取材当日はあいにくの曇り空だったが、製油所にやってきたという期待感が高まってくる。

根岸駅からは歩くと8分程度、神奈川県横浜市磯子区にあるENEOS株式会社根岸製油所が見えてくる。ここはJR根岸駅の南側のほぼ全域を占める同社の主力製油所のひとつだ。

1964年に操業を開始した根岸製油所の特徴は、住宅地エリアとの距離が非常に近い「都市型製油所」であること。敷地面積は220万㎡と東京ディズニーランドの約4倍の広さがある。製油所内から望む根岸湾には、主に中東から輸送される原油を受け入れる原油受入桟橋があるほか、根岸駅に面する敷地内には鉄道の専用線が敷設され、輸送用のタンク車もあり、根岸製油所の広大さにまず驚く。

周囲12kmにおよぶ広大な敷地に展開されるのは石油精製設備であり、移動するだけでも大変だ。緑が多く、安全と環境に配慮し、高品質な製品を大量かつ安定して供給できる国内最大級のモデル製油所として設計されている。

空から見た根岸製油所

実際、訪問すると係員の方から、まず安全上の注意事項に関する説明があった。たとえばもし震度3以上の地震があれば、作業を一時停止し、人員および設備の安全確認が行われる。浮き屋根式の石油タンクや発電所のほか、複雑な構造の石油精製装置など、細心の注意を払う必要のある施設が並んでおり、保安防災対策として消防車両のほか、海上には石油の流出を防ぐオイルフェンス、陸上の石油タンクの周囲も防油堤が設置されている。所内の移動にはゴーグルと皮手袋、ヘルメット、安全靴の着用は必須。少々 大袈裟なようにも思えるが、この感覚は都心のオフィスやほかの業種の製造工場を訪れたときとは大きく異なり、何よりも安全を第一としている緊張感が伝わってくる。

ENEOSグループでは、現在「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」を長期ビジョンとして掲げている。長期ビジョンにおいて「カーボンニュートラル社会の実現」という『明日のあたり前』の実現と共に最重要であるのが、「エネルギー・素材の安定供給」という『今日のあたり前』を支えることであり、この根幹にあるのが製油所だ。

しかし、この社会的に大きな責務は、製油所が安全かつ安定的に操業してこそ果たせるものだ。根岸製油所の原油処理能力は1日あたり15万3,000バレル(1バレルは約159リットル )。近くに首都圏の大消費地を擁し、製品供給基地として首都圏の巨大なエネルギー需要を支える非常に重要な製油所である。そんなENEOS株式会社根岸製油所の皆さんはどんな仕事をしているのだろうか。

ENEOSグループの長期ビジョンである「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」に向け、「『今日のあたり前』を支え、『明日のあたり前』をリードする」のが製油所

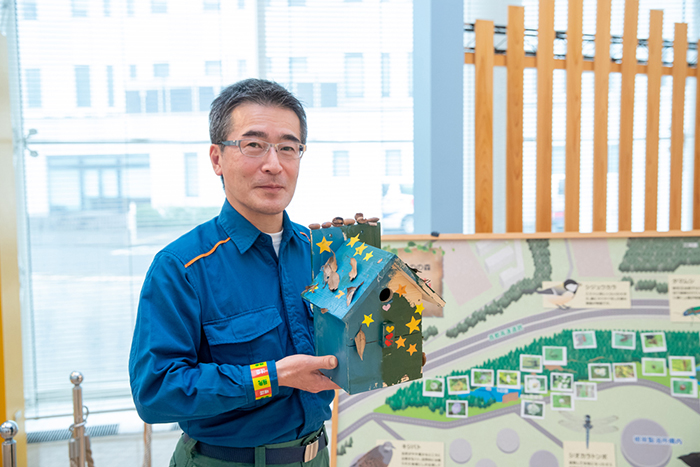

環境安全グループに所属している中山 孝行さんは入社35年目。根岸製油所に勤務してからは27年目となり、近く還暦を迎えるベテランだ。現在は製油所の安全・防災・環境保全・セキュリティ・産業衛生を管理し、製油所の安全と安定操業を支える業務を担う環境安全部門に所属している。

「おもに環境保全を担当している、環境管理チームに属しています。関連する官庁との連絡・折衝・届出申請のほか、環境保全対策の総括管理、環境関連法令の情報収集・伝達・遵守指導、環境管理システムの事務局業務、生物多様性保全活動の推進など、幅広い業務に携わっています」

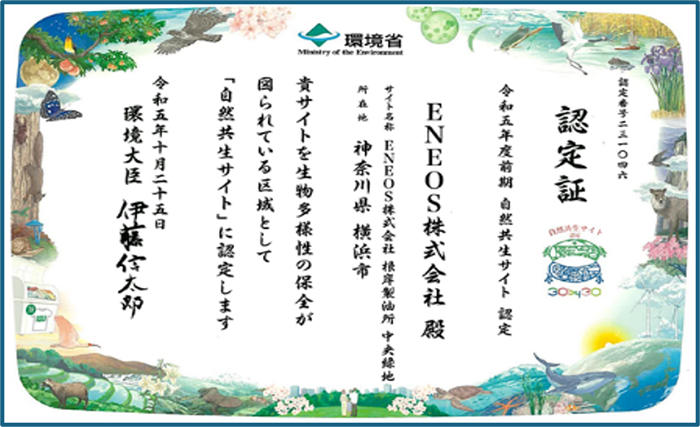

環境省の自然共生サイト認定証(2023年10月取得)。

根岸製油所の「中央緑地」。

「製油所において、その旗振り役として主翼を担うのが環境安全部門です。保安防災・労働安全・環境保全の面で所員を正しく導き、管理する仕事を通じて、“製油所の安全と安定操業を支える”という醍醐味があります。また、当所は、8年前から所内の中央緑地をメインに生物多様性保全活動をスタートしました。はじめの頃は手探りの状況でしたが、地域と良好な関係を構築するためのコミュニケーションづくりや、地域の生態系ネットワークの保全に貢献する取り組みを行ってきました」

そうした活動が評価されて、2023年度には根岸製油所の中央緑地が日本最初の自然共生サイトのひとつとして環境省より認定された。中山さんが言う。

「うれしかったですね。生物多様性保全の取り組みやステークホルダーとの対話を通じて、工場に眠っている “企業緑地” の価値とその可能性について実感しています。今後は地域とのつながりをより推進する活動としての展開を検討していきます」

ちなみに中山さんは定年後も再雇用を選び、今後も根岸製油所で勤務するそうだ。

一大需要地である関東圏の石油製品の需要を支える一方

安定供給を継続しなければならない責任感や緊張感も

需給管理グループの杉山 祐介さんは入社11年目。製油所の生産計画の立案・実行や在庫管理を通じて石油製品などの安定供給を支えるとともに、製油所の収益最大化や競争力の向上を実現している。

「おもに生産管理チームのガソリン担当として、装置稼働方針の決定や入出荷調整、ガソリン製造計画の管理などを担っています」

そんな杉山さんの仕事のやり甲斐とは何だろうか。

「日本最大級の貨車出荷設備を有し、一大需要地の関東圏のガソリン需要を支える一役を担うことができるのは、やり甲斐があります。一方で、在庫管理や品質管理などに問題が生じると安定供給は実現できません。トラブルなどが発生した際には関係者と迅速かつ適切に対処しなければならず、安定供給を継続しなければならない責任感や緊張感もあります」

設備検査グループの三好 徹さんは入社8年目。プラント設備の検査・補修計画の立案・実行、材料・腐食・検査に関わるトラブルシューティングに従事している。具体的には、IGCC装置(アスファルトをガス化して発電する装置)の検査担当として、日々の保全作業および定期修理工事の計画・実行に携わるほか、装置の運転情報をもとに設備の状態を把握する仕組みの構築と運用に向けた取り組みを担っている。

「装置の稼働状態はお客さまへのエネルギー安定供給に直結するため、いかにして設備の信頼性を上げるかを考え、常に改善し続ける必要があります。それがプレッシャーであると同時に、やり甲斐でもあります。またトラブルが生じたときは、皆で知恵を出し合い、安全かつ最短で復旧作業にあたっています。得られる情報が十分でないときもあり、そのような状況で最適な検査・補修方法を判断するのは難しいですが、うまくいったときの達成感や、一緒に対応にあたった関係者との一体感は大きなやり甲斐となっています」

装置の運転には熟練の技術や経験値が必要

最大利益を出せる運転が実現したときは大きなやり甲斐

製油4グループ分解係の德丸 淑基さんは入社10年目。「製油装置の運転方針や他係との作業予定を確認し、日々の作業計画を作成しています。運転中に発生したトラブルやネックポイントなどがある場合は、技術部門の各グループと協力し合い、問題解決にあたります」

大規模な機器の補修工事のときは、現場の工事を安全に進めるために綿密な計画を作成。また、省エネ関係の新規改造案件などにも携わり、他グループの担当と連携しながら、実現に向けた検討を進める。さらに、製油所全体の生産方針に沿って、自グループの装置稼働状況を運転員に伝えながら、より高い収益を生み出すために装置の稼働調整を実現させる役割を果たす。

「GWなどのガソリン需要期や冬季の灯油需要期など、時期によって油種ごとの需要は変化します。そのなかで最大利益を出せる効率的な運転を実現できたときは大きなやり甲斐を感じます。ただ、その実現のためにはシビアな運転調整が必要になります。そのためにも『現場の運転員の方とのコミュニケーションの取り方』について常々考えています。苦しいときもありますが、やはりインフラを支える重要な仕事をしていると日々実感できますね」

製油所の操業を支える総務担当者の責任と仕事の醍醐味

総務グループの蔭山 千幸さんは入社30年以上。現在は所長秘書、施設管理、予算管理、不動産管理、見学業務、広報渉外(地域貢献活動を含む)など、総務担当者として幅広い業務に従事している。見学会などの各種イベントの企画・実行や、外部からの問い合わせへの対応といった役割も果たす。

「製油所の操業状況は常に変化の連続です。業務が計画どおりに進まないときもありますし、前例のない案件に対し安全管理を徹底しながら遂行するときに仕事の難しさを感じます。また、住宅街に隣接している製油所ですので、製油所の防災・安全体制に関してお問い合わせをいただくこともあり、所員として安全に対する責任の重さを感じます」

そんな蔭山さんの仕事のやり甲斐とは何か。

「たとえば、コロナ禍のときには、おもに京浜地区の当社事業所や関係会社の社員を対象に、大規模なワクチンの集団予防接種を行いました。総務の仕事は状況の変化に応じてさまざまな方のご協力を得ながら進めていくことが多いですし、ルーティン以外の案件が多く、飽きることがありません。ほぼ毎日のように新しい発見や気づき、学びがあり、それが経験値となって次の仕事に生かすことができます。また、地域貢献活動を通じて、地元を愛する方々や元気な子ども達と接することができるのも楽しいですね」

話を聞いた社員の方々に共通して感じたのは、国のインフラを担っているという責任感と使命感だ。そこには収益を得るだけではない仕事の本質がある。ENEOS株式会社根岸製油所はこれからも日本のインフラを支え続けていく。

中山 孝行

TAKAYUKI NAKAYAMA

環境安全グループ

杉山 祐介

YUSUKE SUGIYAMA

需給管理グループ

三好 徹

TORU MIYOSHI

設備検査グループ

徳丸 淑基

YOSHIKI TOKUMARU

製油グループ分解係

蔭山 千幸

CHIYUKI KAGEYAMA

総務グループ