多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

助成により得られた研究課題への確かな手応え

-「2025年度研究成果報告会」ダイジェスト-

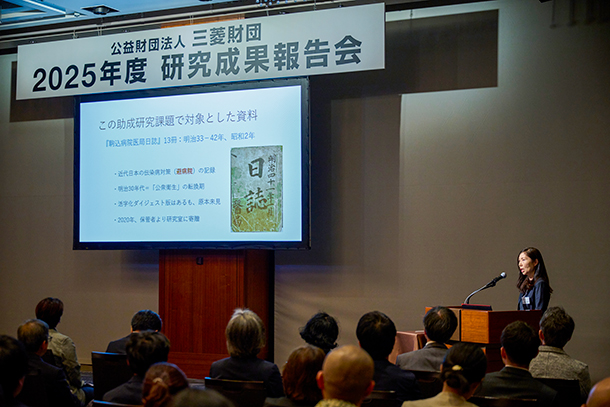

東京都千代田区丸の内の東京會舘で2025年9月11日に行われた公益財団法人 三菱財団主催「2025年度研究成果報告会」。今回は2022年に助成を受けた2名の研究者が研究成果を報告しました。自然科学研究分野から林克彦氏、人文科学研究分野から香西豊子氏が登壇し、研究の成果と意義が語られました。

東京會舘で開催された研究成果報告会。

多様な分野の研究者たちが集い、熱心に耳を傾けた。 |

■自然科学研究分野 林克彦氏

大阪大学大学院医学系研究科生殖遺伝学教授

卵子と精子はなぜこんなに違うのか-生殖細胞の謎解明への一歩

「配偶子の性差を規定する遺伝子ネットワークの解明」

はじめに、大阪大学の林克彦氏より発表が行われました。同じ人間の体の中で作られるのに、卵子と精子はまったく異なる形をしています。この違いはどのように作られるのか?林氏はこの謎に遺伝子ネットワークの解明という手法でアプローチし、「性のゆらぎ」という新たな視点を発見しました。

林克彦氏

|

「性差」が生まれるメカニズムとは?

そもそも、私たちの男女の違い=性差は、どのようなメカニズムで生まれるのか。

“性差の成り立ち”から発表が始まりました。

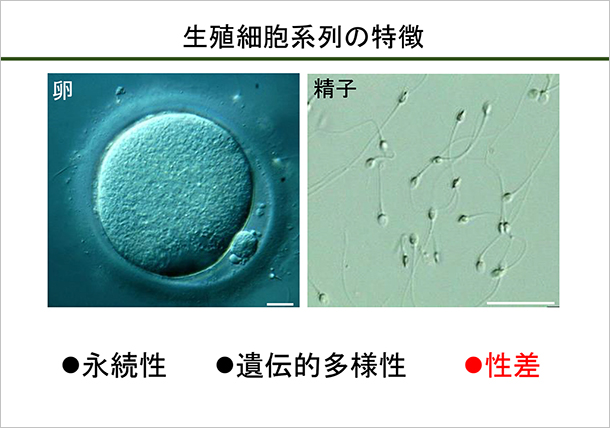

「私の研究対象は卵子、精子といった『生殖細胞』です。体の中には200種類以上の細胞がありますが、次世代に子孫を残せるのは生殖細胞だけです。そしてこの細胞のもうひとつの大きな特徴が『性差』です。もとはほぼ同じ形なのに、卵子や精子になると大きく違ってきます。性差がどのようにできていくのかを調べるのが私の研究です」

卵と精子を比べて見るとたしかに……こんなに違う。

※三菱財団 成果報告会講演資料より |

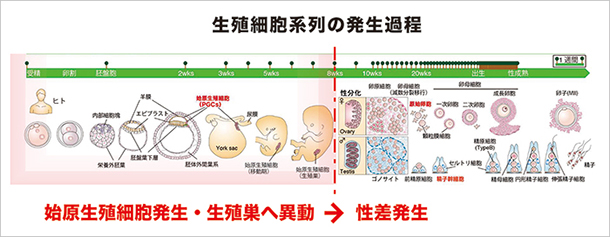

「卵子や精子のもととなる『始原生殖細胞』は、赤ちゃんの頃から存在しています。受精卵から始まり胎児となる過程で、途中まで形は一緒です。この細胞が将来の卵巣や精巣になる場所(生殖巣)に入りこむと、そこではじめて性差が生まれます」

「この始原生殖細胞から卵巣、精巣になる過程で何が起きているのかを見ていくということになります」

卵子が突然大きくなる、ここで何が起きているのか?

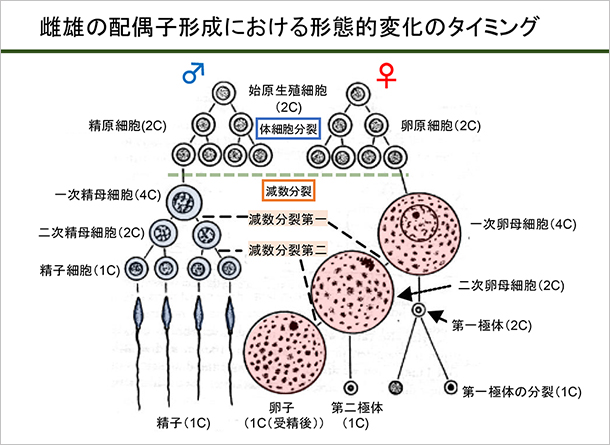

林氏の研究チームは始原生殖細胞が生殖巣に入り、卵子や精子を作るために細胞分裂を行うタイミングに着目しました。

「卵子や精子が作られる時にそれぞれ細胞分裂を行います。ここで卵子になる卵母細胞は急に大きくなります。そして卵子と精子は大きさも形も大きく違ってきます」

ここで何かが起きていると考え、調査を行いました。

性差発生のキーとなる4つの遺伝子

性差が発生する胎児期に体内の細胞を調査するのは難しいため、細胞を体外培養して解析する手法が取られました。

「ES細胞やiPS細胞といった、あらゆる細胞に変化できる特別な細胞から卵子、精子の発生を再現しました」

培養した細胞を解析した結果、重要な発見がありました。卵母細胞ができる際に、卵子を作る遺伝子が一斉に活性化することがわかったのです。

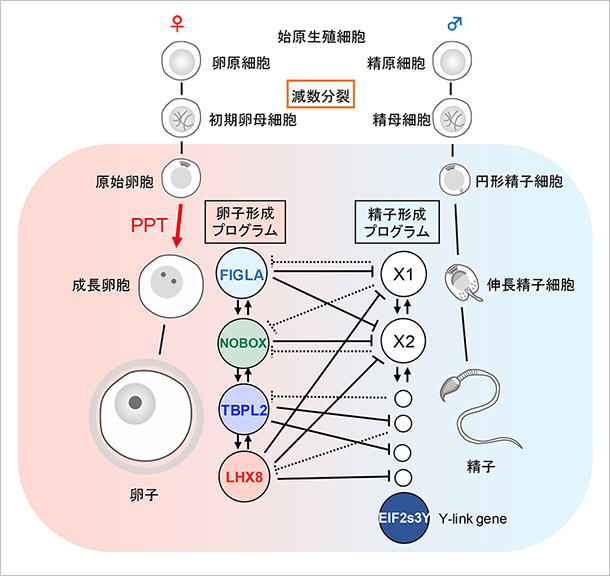

「卵子を作るたくさんの遺伝子のスイッチをオンにする、司令塔のような遺伝子が存在するわけです。これを転写因子といいますが、この働きに関係していると思われる多数の遺伝子からスクリーニングで絞り込んで、卵子の形成のキーになる4つの遺伝子(転写因子)を特定しました」

「卵子になる」だけでなく「精子にならない」-抑制があって作られる性差

|

相互抑制の概要。卵子形成プログラム(左側)の4つの遺伝子が精子(右側)形成を抑制している。精子側から卵子形成を抑制する働きの解明も進められている。

※三菱財団 成果報告会講演資料より抜粋(クリックで拡大表示) |

「この4つの遺伝子の働きを調べていこうというのがこのプロジェクトです。基本的に卵子と精子の性差というのはお互いが抑制しあうことでできているという仮説があり、それを三菱財団からいただいた助成で証明しようという取り組みです」

4つのキー遺伝子が細胞の中で、どのような遺伝子と結びつき、制御しているかを解析しました。

「仮説どおり、4つの遺伝子が協調して、卵子を作る遺伝子を活性化するだけでなく、精子を作る遺伝子を抑える制御をしていることがわかりました。『卵子になりなさい』という指令と同時に『精子にならないで』という指令を出しているのです」

絶妙なバランスが崩れて起こる「性のゆらぎ」の解明へ

最後に、この成果から得られた新たな視点が語られました。

「健康な時には相互抑制しながら女性は卵子を、男性は精子を作っています。このバランスはとても微妙で、遺伝子の変異や加齢などのきっかけで相互抑制が崩れると、十分な性差を保てずに機能低下が起こると予想されます。これを『性のゆらぎ』と呼んでいます」

「このネットワークを解明して、一つひとつのケースを見ていくと、卵子や精子の機能低下や不妊症を究明するための新たな視点の提供につながると考えています」

性差の仕組み解明で、不妊治療に新たな光を

発表を終えた林氏。難解な遺伝子ネットワークの話を、ユーモアも交えながらわかりやすく解説してくれた。

|

発表後の質疑応答では、専門的な質問に加えて「今は男性でしかない人と女性でしかない人がマジョリティーだから、不平等なことも起こっているけど、たとえば両方の性を備えている人がスタンダードになったら本当の意味で平等になるのでは?」という質問も。

林氏は「生殖に限れば男女が分かれていないと子孫が残せないのですが、その他の臓器や脳も含めて男女はそんな単純に分かれていなくて、ここはむしろ人文の先生などにもお聞きしたいのですが、生殖ベースで男女を分けていることが社会でギャップを生んでいる部分もあるのではないでしょうか」と科学者の視点に軸足を置きながら誠実に答えました。

自然科学研究助成の十倉好紀選考委員長は講評で「この発見は不妊治療や性障害への理解につながるものであり、財団の研究助成の価値を高めるすばらしい研究成果でもあります」と評価しました。

発表を終え、「ここまで多彩な分野の研究者の方々の前で話す機会はあまりないので緊張しました」と語った林氏。「『性のゆらぎ』によって、たとえば生殖細胞の機能が悪くなるような原因を究明することで、不妊治療などの医療にも役立てられると考えています。その道筋をつくることで、人と社会に広く貢献できるのではと思います」と今後のビジョンを述べました。

■人文科学研究分野 香西豊子氏

佛教大学社会学部教授

100年前から変わらぬジレンマ-明治時代の伝染病対策が語る公衆衛生と人権

「近代日本における伝染病への制度的弾性(レジリエンス)に関する実証研究」

香西豊子氏は研究テーマ「近代日本における伝染病への制度的弾性(レジリエンス)に関する実証研究」の成果を発表しました。

明治時代、東京市唯一の常設伝染病院として機能した駒込病院の医局日誌をもとに、近代日本における伝染病対策の足跡を辿るというものです。当時、「公衆衛生」という概念が日本に根付き、転換期を迎える中で起きていたことが、伝染病院という現場の視点から見えてきました。

香西豊子氏

|

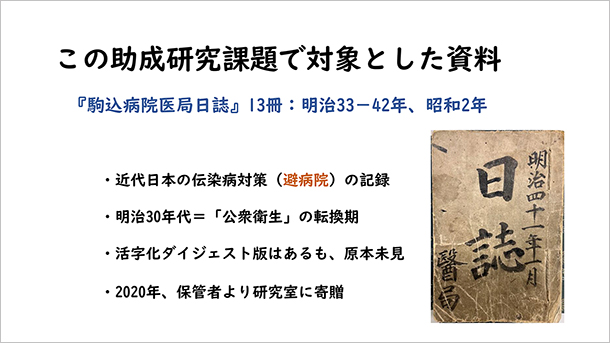

一次資料を分析し、明治時代の伝染病対策に光を当てる

三菱財団の助成金が役立てられたのは、1900(明治33)〜1909(明治42)年と1927(昭和2)年に記された「駒込病院医局日誌」の解読と保全でした。香西氏の研究室に寄贈された貴重な資料を、原本の保全を図りつつ全ページ写真撮影しデータのバックアップを実施。当時の地図や記録写真など、周辺資料と照合しながら日誌を分析しました。

「このような一次資料にこだわるのは、現代のコロナ禍にも通じる伝染病蔓延防止の社会的課題と人権について考える際の格好の資料となるからです」と香西氏は語ります。

東京大学医学部教授エルヴィン・ベルツ氏による「ベルツの日記」には明治25年に駒込病院を訪れた際の衛生環境や治療体制の惨状、患者の人権への無配慮が克明に描かれていました。

「明治時代の伝染病院は悪いイメージを持たれがちですが、当時の現場の状況からは何が見えてくるのか。公衆衛生史や社会思想史、行政史といったさまざまな視点から検証しました」

予防接種の義務化から見る「公衆衛生のジレンマ」

続いて、日誌を読み解く上で重要な背景となる江戸から明治にかけての「公衆衛生」の導入と変遷について語られました。

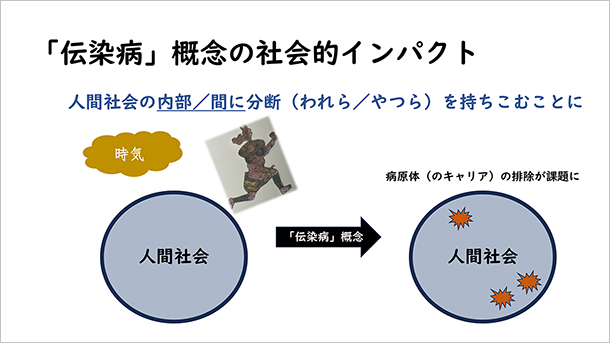

「まず、伝染病というとウィルスなどの病原体が人から人へ感染して広がっていくというイメージをお持ちだと思いますが、江戸時代までは『伝染』という概念自体が成立しておらず、病は鬼や疫病神など、人間社会の外から送られた悪い気が体の中に潜んでいた毒を引き出し、集団で一斉に引き起こされると考えられていました。

明治時代になると伝染病の概念が導入され、外ではなく、社会の中で人や動物にいる病原体を根絶することが社会課題になりました。これは伝染病対策を進化させる一方で、人間社会に分断をもたらすことにもつながりました」

国家としての伝染病対策は、個々人が清潔を保ち予防接種を受ける「個人衛生」と、検疫や隔離、予防接種の義務化など社会全体で行う「公衆衛生」の2本柱で進められました。しかし、ここで公衆衛生と個人との間にジレンマが生まれました。

「コロナ禍でみなさんも経験されたかもしれません。社会的には集団防疫として皆が予防接種を打つ必要があっても、個人としては副作用など、心配ごとや葛藤もあります。ここに社会全体の利益と個人の権利の対立が生じるのです」

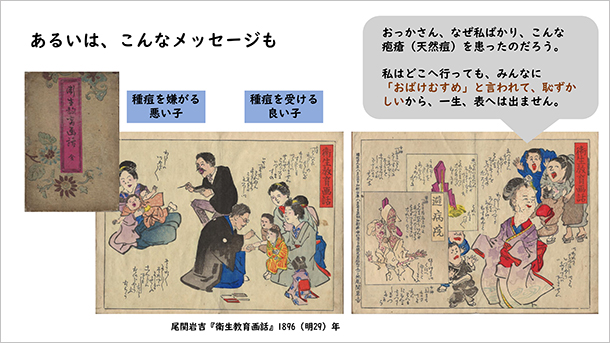

公衆衛生が個人の生活に影響を及ぼしていく経緯が香西氏の研究テーマの一つである天然痘の予防接種「種痘」のケースから紹介されました。

「江戸末期に日本に紹介された種痘の接種は明治に入り義務化されます。免疫のない子どもに種痘を受けさせるために、『子に種痘を受けさせるのは母のつとめ』と子の親、特に母親の公徳心に訴えながら義務を強化してゆき、さらには法制化を進めていきました」

「突発的に流行する伝染病に対応するために公衆衛生が強化され、個人の生活に介入していきました。このような状況で書かれたのが駒込病院の医局日誌です」

医局日誌から見えてきた伝染病院のすがたとは?

日誌を読解していくと、伝染病院という施設が公衆衛生と個人のはざまで、単なる感染者の収容施設というだけでなく、多様な役割を果たしていたことがわかりました。

「当時は、伝染病院イコール隔離施設というイメージが強いですが、実は医師がいて治療も行なわれていました。さらに今まで見落とされてきたのが、研究施設としても機能していたということ。東大医学部と連携して検査・研究を行い、竹内菌など世界的な発見の実績もあります」

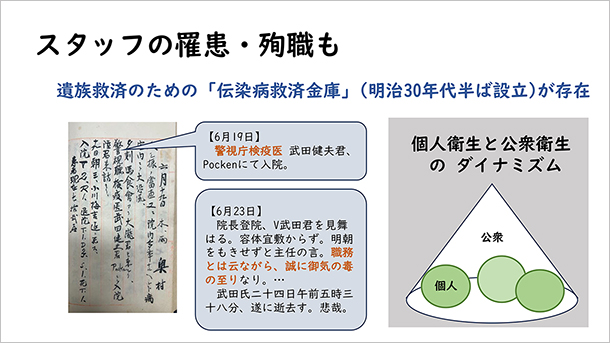

最後に、伝染病の最前線で従事する医療従事者についての記述が紹介されました。

「病院のスタッフで罹患して亡くなってしまう方もいたという記録も出ています。公衆衛生に尽力する人も、個人の中で葛藤を抱えながら従事していたことが読み取れました」

100年前から続く構造の問題と向き合う

発表を終えた香西氏。発表後の質問一つひとつに、丁寧に回答していた。

|

現代の問題にも通ずる興味深い研究に、質疑応答では多方面から質問が飛びました。「コロナ禍の際に児童施設や病院勤務の方たちが忌避されるという問題がありましたが、当時はどのような状況だったのですか?」という質問には「伝染病という概念が導入されて、やはり医療従事者などが避けられたりした事象は起こっていました。100年以上前の問題が同じ構造で繰り返されていますが、議論が成熟する前に収束してしまうという難しさがあります」と問題を提起しました。

人文科学研究助成の岩波敦子選考委員長は講評で「香西先生のご研究は現代の社会が抱える疫病予防モデルの構築、医療人材の育成にも貢献する重要な研究課題です」と評価しました。

発表を終えた香西氏にお話をうかがったところ、「伝染病という概念が社会の中で敵味方を作り出すという構造が100年経っても繰り返されるということに残念な思いを抱きつつも、歴史から教訓が導きだせるように研究を重ね、発信をしていきたいと考えています」と今後への決意を語りました。

社会課題に挑む研究の価値

林氏と香西氏の研究は、三菱財団の助成を象徴するような斬新でユニークなテーマでありながら、私たちの社会が抱える課題とも直結するものでした。発表後には、さまざまな領域の研究者たちが専門分野を越えて質問を寄せ、異分野の交流による熱気に満ちた場となりました。

この研究がより良い未来の実現に貢献することへの確信が、発表者、出席者の双方から強く伝わり、基礎研究の重要性とそれを支える助成の意義を再認識する報告会となりました。

参考リンク

※2025年11月27日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。