多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

日本の学術・福祉・文化の発展を願って

-三菱財団2025年度助成金贈呈式-

9月11日、東京都千代田区丸の内の東京會舘で、公益財団法人三菱財団の助成金贈呈式が開催されました。助成金受領者と来賓、選考委員、財団役員が一同に会し、業界・業種の垣根を超えた交流により相互理解を深める貴重な機会となりました。

日本の未来を拓く研究者等が一同に-助成金贈呈式の概要

|

三菱財団は1969年の設立以来、累計約5,300件・224億円の助成を行っており、2025年度は自然科学・人文科学・社会福祉・文化財保存修復の4分野で186件・7億5,500万円の助成が行われます。その受領者が一堂に会する「助成金贈呈式・研究成果報告会」は、三菱財団の設立記念日である9月11日に行われる恒例行事です。今年も、助成金受領者と来賓、選考委員、財団役員が出席し、2022年度に行った助成の研究成果報告会、2025年度の助成金贈呈式、そして懇親会の3部構成により執り行われました。

独創的で個性あふれる研究成果を発表-研究成果報告会

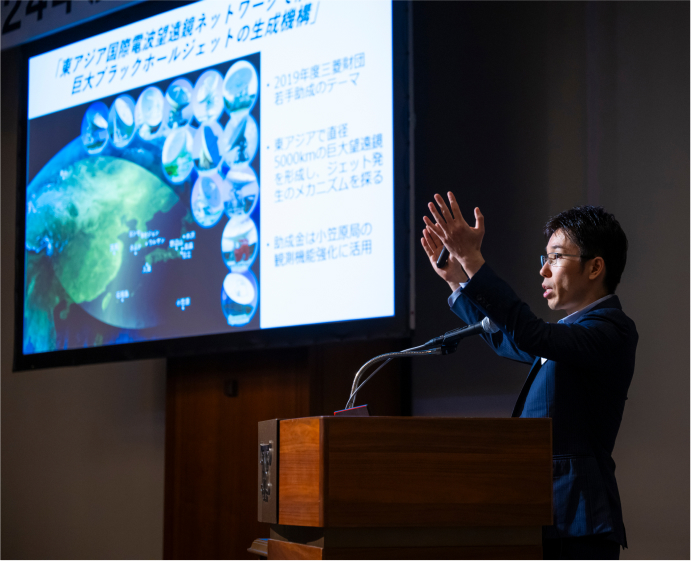

助成金贈呈式に先立って、助成プロジェクトの成果を報告する研究成果報告会が行われ、自然科学分野から林克彦氏が、人文科学分野から香西豊子氏が登壇しました。

●大阪大学大学院医学系研究科生殖遺伝学教授 林克彦氏による成果発表

最初に登壇したのは、2022年度の自然科学研究助成を受けた大阪大学大学院医学系研究科生殖遺伝学教授の林克彦氏。「配偶子の性差を規定する遺伝子ネットワークの解明」をテーマに“なぜ男女の性差が生まれるのか”といった疑問に対して遺伝子ネットワークの領域からアプローチ。将来的には配偶子(精子・卵子)の機能低下や不妊症の原因究明に貢献したいと語りました。

林克彦氏

|

「性差ができる仕組みとは?」専門外の出席者にもわかりやすく解説

|

発表後の質疑応答では同分野の研究者からの専門的な質問に加えて、専門外の方からの「男女両方の性を持って、あるときは男性、あるときは女性というように生きられたら楽しいなと思いました」という意見も。

閉会後のインタビューで林氏はその質問に触れ「非常に興味深いご意見ですし、性というものを考える上で的を射ていると思います」と言います。2022年度に採択された当研究テーマは、実に4回目のチャレンジだったという林氏。採択された理由を「これまでの助成金申請書の中で、今回がいちばんよく書けたからではないでしょうか」と頬を緩めました。

●佛教大学社会学部教授 香西豊子氏による成果発表

続いて登壇したのは、2022年度の人文科学研究助成を受けた佛教大学社会学部教授の香西豊子氏。研究テーマ「近代日本における伝染病への制度的弾性(レジリエンス)に関する実証研究」について「公衆衛生のジレンマ」という題目で発表を行いました。研究内容は、明治時代に東京市唯一の常設伝染病院として機能した駒込病院の医局日誌をもとに、近代日本における伝染病対策の足跡を辿るというもの。原本の保全を図りつつ全ページの写真撮影および写真データのバックアップを行い、周辺資料と照合しながら伝染病に対する一般市民の意識や国の対応・対策といった社会の変遷を紐解いていきました。

香西豊子氏

|

貴重な歴史資料の紹介に出席者は興味深く耳を傾けた

|

発表後の質疑応答では、リスクコミュニケーションの研究者、児童福祉関係者、三菱財団監事など多方面からの質問が飛び交い、その一つひとつに丁寧に答えていた香西氏。コロナ禍でエッセンシャルワーカーの方たちが忌避されたという現代の問題との比較について問われ、「やはり、医療従事者などが避けられたりした事象は起こっていました。100年以上前の問題が同じ構造で繰り返されていますが、議論が成熟する前に収束してしまうという独特の課題があります」と問題を提起しました。

※研究成果報告の詳細については「研究成果報告会ダイジェスト」でレポートしています。

助成金受領者が研究・事業への決意を表明-助成金贈呈式

|

続いて会場を移し、2025年度の助成金贈呈式が行われました。本年度は1,899件の応募の中から186件を採択。自然科学分野では1,291件の応募から84件、人文科学分野では323件の応募から37件、社会福祉分野では222件の応募から43件、文化財保存修復分野では63件の応募から22件が助成の対象になりました。

式は三菱財団の三毛兼承理事長による挨拶で開幕。「既成概念にとらわれない研究や公的資金を受けにくい研究、意欲的な取り組みをしている研究・事業など、非常に幅広くバラエティーに富んだテーマに対し助成をさせていただくことができました」と、三菱財団ならではの助成ができたことへの喜びを語りました。

助成金受領者と来賓が一堂に会した贈呈式会場

|

三菱財団 三毛兼承理事長

|

自然科学研究、人文科学研究、社会福祉事業・研究、文化財保存修復事業の各選考委員長より審査報告があったのち、理事長より贈呈書の授与が行われました。その後の助成金受領者の代表挨拶で各分野の代表者は助成金に対する感謝を述べるとともに、研究および事業を通じた社会貢献への決意を新たにしました。

贈呈書の授与(文化財保存修復事業)

|

受領者の代表挨拶(人文科学研究・中島隆博氏)

|

懇親会で聞いた、助成金受領者たちの声

|

贈呈式の閉会後には懇親会を開催。研究者、社会福祉事業者、さらには寺の住職といった多様な分野の出席者が、立場の垣根を越えて和やかに歓談しました。

私たち取材班も懇親会にお邪魔し、助成金受領者に三菱財団の印象や研究への意気込みを伺いました。リラックスした場だからこそ聞けた“心の声”をお伝えします。

|

- ●生理学研究所システム脳科学研究領域 教授 佐々木亮氏

※「戦略的な追跡行動を司る多次元空間認知の神経回路動態」をテーマに自然科学研究分野で助成を獲得

「多くの助成制度は研究テーマがあらかじめ決まっており、テーマに当てはまらなければ助成を得ることができません。その点、三菱財団の選考基準は完全にフリーです。自分がしたい研究に対して助成してくれるところが大きな魅力ですね。実は私も今回で3回目のチャレンジでした。だからこそ、採択された喜びはひとしおですね」

|

- ●産業技術総合研究所計量標準総合センター 研究員 立川冴子氏

※「テラヘルツ分光を用いた、障害物越しの非接触温度測定技術の開発」をテーマに自然科学研究分野で若手助成を獲得

「面接の際に驚いたのが“ここまで詳細を追及されるのか”と思うくらい、研究内容について深掘りされたことでした。他の研究者の方からも同じような声が聞こえています。でも、そこで選ばれたということは研究の意義を認めていただけたということですので、なおさら励みになります。この助成金をもとに、医療のさらなる発展に貢献していきたいと考えています」

|

- ●立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員 阿久津美紀氏

※「社会的養護における知る権利保障のためのデータベース構築」をテーマに社会福祉事業・研究分野で助成を獲得

「他の助成制度では採択されないような社会福祉の課題ですとか、実践の分野で使えるような取り組みを吸い上げてくださることが三菱財団の特徴なのかなと感じました。選考委員の方々も膨大な時間をかけて精査されていると伺っており、貴重なアドバイスをいただけることもありがたく思いました」

|

- ●慶應義塾大学医学部 助教 森田覚氏

※「大腸癌肝転移における繊維化誘導性免疫変容と転移再発メカニズムに関する研究」をテーマに自然科学研究分野で若手助成を獲得

「自分がやりたい研究を推進するための根本的な資金源に苦慮しており、こうしてご支援いただけることはとってもありがたいですし、新たなモチベーションになりました。私自身が外科医なので、研究の延長線上で患者様に貢献できるよう、今後は社会実装も見据えていきたいと考えています」

研究者・事業者側が情熱を込めて打ち込む価値ある取り組みを支援

助成金受領者からは「一般の助成制度では対象にならない研究・分野にも門戸を開き、幅広く助成してくれる三菱財団の姿勢は本当にありがたい」というコメントが多数寄せられました。助成金の提供者側が求める研究・事業ではなく、研究者・事業者が情熱を込めて取り組む価値ある活動を支援するという三菱財団の理念が確かに届いていることが伝わってきました。三毛理事長が贈呈書を手渡す際、すべての受領者に伝えた「この助成金により、広く人類の幸福と社会の繁栄のために貢献されることを願ってやみません」という言葉には財団の想いが凝縮されており、今回の贈呈式は、人と社会に役立つ研究・事業への支援という財団の使命を再確認する機会となりました。

参考リンク

※2025年10月30日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。