多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

創立100周年! 東洋文庫のこれまでと、これから

-東洋文庫創立100周年記念レセプション、開催-

|

東洋学の研究図書館として世界屈指の規模を誇る、東洋文庫の創立100周年記念レセプションが11月19日に都内で行われ、約200名の来賓・関係者が集まって100周年を祝いました。

レセプションには東洋文庫の関係者も多数出席したため、今回会場で図書部、研究部、普及展示部の方々に、100年の歴史を持つ東洋文庫の成り立ち・意義や、今後の展望等を伺いました。

レセプションには東洋文庫の関係者も多数出席したため、今回会場で図書部、研究部、普及展示部の方々に、100年の歴史を持つ東洋文庫の成り立ち・意義や、今後の展望等を伺いました。

東洋文庫の歴史とその意義

図書部長 高田時雄さん

|

「東洋文庫は1924(大正13)年、三菱第3代社長岩崎久彌によって創設されました。そもそもの基礎となった『モリソン文庫』の洋書コレクションに加え、岩崎久彌の『岩崎文庫』をはじめとする国書・漢籍が収蔵されることで、現在の基盤が形成されました。戦後は東洋学の研究図書館として、東南アジアやインド、西アジアのアラビア語・ペルシャ語の書物、さらには中央アジアのウイグル語の資料なども収集の対象となり、今日に至るまで約100万冊を所蔵しています。その中には国宝5 点と重要文化財7 点といった貴重な資料も含まれています。また国際的にも大英図書館、フランス国立図書館の各東洋部門、ロシア科学アカデミー東洋写本研究所、ハーバード・エンチン図書館と並んで、東洋学五大研究図書館の一つに数えられています」

「東洋文庫は重要な書物を数多く保存・蓄積していますが、必ずしも特殊な書物のみを保存しているわけではなく、一般の方々にも広く門戸を開いています。ぜひお気軽にお越しいただき、さまざまな書物を紐解いていただければと思います(図書部長 高田時雄さん)」

「東洋文庫は重要な書物を数多く保存・蓄積していますが、必ずしも特殊な書物のみを保存しているわけではなく、一般の方々にも広く門戸を開いています。ぜひお気軽にお越しいただき、さまざまな書物を紐解いていただければと思います(図書部長 高田時雄さん)」

レセプション会場に「解体新書」!

会場の一角に展示されていたものとは・・・

|

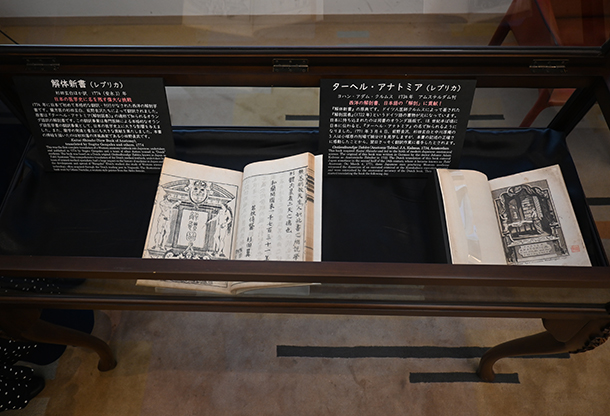

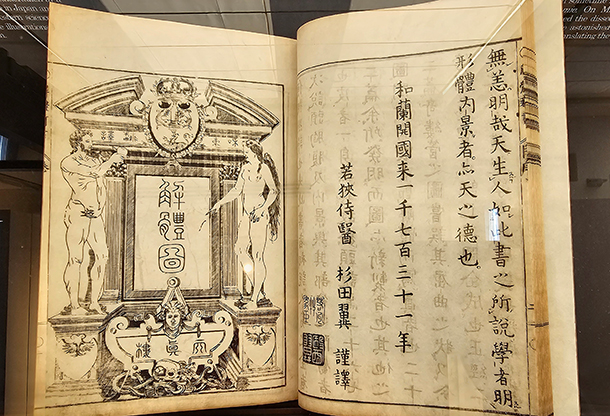

確かにこれまでの東洋文庫の展示を見ても、教科書で見たことのある本、歴史の一コマを雄弁に物語る興味深い資料が数多く展示されてきました。そして今回のレセプション会場には、あの「解体新書」が!

「『解体新書』は扉絵のビジュアルとともによく知られていますが、その原典であるオランダ語の解剖書、通称『ターヘル・アナトミア』は、名前を知っていてもどのような本なのかが思い浮かびにくい方は少なくないと思います。東洋文庫では、どちらも所蔵していることから、杉田玄白たちは、この本を一から翻訳したのか、という実感をともなってご覧いただけるよう、並べて展示しています(普及展示部学芸課長 岡崎礼奈さん)」

「『解体新書』は扉絵のビジュアルとともによく知られていますが、その原典であるオランダ語の解剖書、通称『ターヘル・アナトミア』は、名前を知っていてもどのような本なのかが思い浮かびにくい方は少なくないと思います。東洋文庫では、どちらも所蔵していることから、杉田玄白たちは、この本を一から翻訳したのか、という実感をともなってご覧いただけるよう、並べて展示しています(普及展示部学芸課長 岡崎礼奈さん)」

解体新書

|

ターヘル・アナトミア

|

とはいえ、そんな貴重な本が多くの人が集まるところに、と思いきや、これはレプリカ。

「長い年月を経て伝えられた資料のなかには、光や空気との接触によって劣化が進むものが多く、常に展示し続けることはできません。多くの方に資料の存在を知っていただくために公開しつつ、いかにして劣化を防いで保存するのかという重要な課題に対する取り組みとして、東洋文庫では創立100周年記念事業の一環で、文庫所蔵の貴重な資料のレプリカを製作しています。その第一弾が、蔵書のなかで特に人気の高い『解体新書』と『ターヘル・アナトミア』なのです(岡崎さん)」

神経、動脈、軟骨・・・これらの単語は杉田玄白らによる造語なのだとか。翻訳にあたり、適切な訳語がない場合は新たに言葉を作るなど、日本の医学史上の偉業ならではの逸話もあります。展示されたときはぜひ見ておきたいですね。

「長い年月を経て伝えられた資料のなかには、光や空気との接触によって劣化が進むものが多く、常に展示し続けることはできません。多くの方に資料の存在を知っていただくために公開しつつ、いかにして劣化を防いで保存するのかという重要な課題に対する取り組みとして、東洋文庫では創立100周年記念事業の一環で、文庫所蔵の貴重な資料のレプリカを製作しています。その第一弾が、蔵書のなかで特に人気の高い『解体新書』と『ターヘル・アナトミア』なのです(岡崎さん)」

神経、動脈、軟骨・・・これらの単語は杉田玄白らによる造語なのだとか。翻訳にあたり、適切な訳語がない場合は新たに言葉を作るなど、日本の医学史上の偉業ならではの逸話もあります。展示されたときはぜひ見ておきたいですね。

図書部長が選んだ お薦めの蔵書

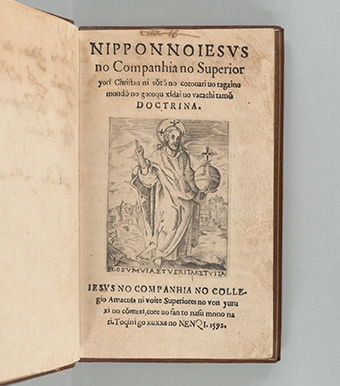

吉利支丹版(キリシタン版)((公財)東洋文庫所蔵)

|

さて、東洋文庫は貴重な蔵書の宝庫ですが、あえて高田さんに、お薦めの本・資料はなんですか?と伺ってみました。

「日本にあって、東洋学に特化した図書館を運営している以上、日本に関係するものをやはりお薦めしたいです。『吉利支丹版(キリシタン版)』というジャンルです。織田信長や豊臣秀吉の時代、いわゆる織豊時代に九州の大名たちが天正遣欧使節をローマに派遣したことがありました。彼らが帰国する際、ヨーロッパから印刷機を持ち帰り、一時滞在したマカオで『天正遣欧使節記』が印刷されました。次いでその印刷機が長崎に運ばれ、イエズス会によって日本の書物が活字印刷によって出版されることになります。この『キリシタン版』は、現在非常に貴重で、残存数が少ないのですが、幸い東洋文庫にはそのうちの一部『ドチリナ・キリシタン』が所蔵され、重要文化財に指定されています」

「日本にあって、東洋学に特化した図書館を運営している以上、日本に関係するものをやはりお薦めしたいです。『吉利支丹版(キリシタン版)』というジャンルです。織田信長や豊臣秀吉の時代、いわゆる織豊時代に九州の大名たちが天正遣欧使節をローマに派遣したことがありました。彼らが帰国する際、ヨーロッパから印刷機を持ち帰り、一時滞在したマカオで『天正遣欧使節記』が印刷されました。次いでその印刷機が長崎に運ばれ、イエズス会によって日本の書物が活字印刷によって出版されることになります。この『キリシタン版』は、現在非常に貴重で、残存数が少ないのですが、幸い東洋文庫にはそのうちの一部『ドチリナ・キリシタン』が所蔵され、重要文化財に指定されています」

東洋学研究の最前線! 研究部

研究部長 濱下武志さん

|

東洋文庫は研究機関としての一面もあります。続いては研究部長の濱下武志さんに、東洋学研究の観点で、100年にわたり東洋文庫が存在し続けている意義、意味を伺いました。

「東洋学というとアジアの東洋学と思われがちですが、東洋文庫はヨーロッパの東洋学においても重要な役割を果たしてきました。特に、G.E.モリソン(George Ernest Morrison 1862-1920)が集めた『モリソンコレクション』をはじめとする欧米東洋学の資料群に加え、アジア現地調査や資料収集を通じて、最新の情報を絶えず世界中の研究者に提供している点が特徴です。この『洋の東西を越えた』取り組みによって、東洋文庫は世界の先端を行く国際的な研究所として認知され、その価値を100年間にわたり築き上げてきました」

「東洋学というとアジアの東洋学と思われがちですが、東洋文庫はヨーロッパの東洋学においても重要な役割を果たしてきました。特に、G.E.モリソン(George Ernest Morrison 1862-1920)が集めた『モリソンコレクション』をはじめとする欧米東洋学の資料群に加え、アジア現地調査や資料収集を通じて、最新の情報を絶えず世界中の研究者に提供している点が特徴です。この『洋の東西を越えた』取り組みによって、東洋文庫は世界の先端を行く国際的な研究所として認知され、その価値を100年間にわたり築き上げてきました」

左)東洋学報 右)MEMOIRS

|

「その実例の一つ、約100年にわたって途切れることなく発行されている学術刊行物を紹介します。1911年に日本語の学術誌『東洋学報』が刊行され、1926年には英文の定期刊行物『MEMOIRS』が刊行されました。これらを通じて、日本と世界に向けて東洋学の最先端研究を発信し続けています。東洋文庫は東洋学研究において欠かせない基盤となり、研究者間の交流を促進する役割も果たしてきました」

今後の展望と挑戦

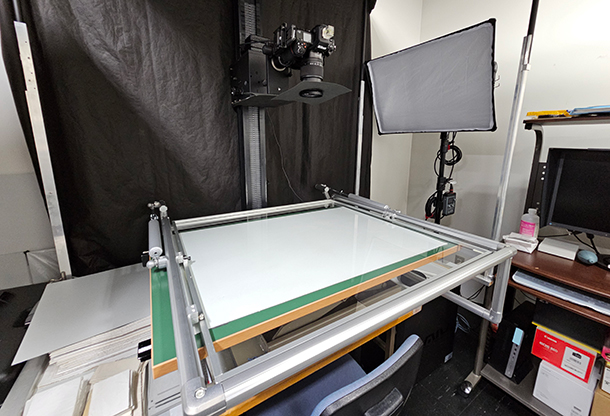

資料のデジタル化に使用される最新機材

|

最後に、東洋文庫としてこれから目指すこと、挑戦していることを、高田さん、濱下さんに伺いました。

「現在、100周年記念事業としてデータベースの拡充に重点を置いています。検索システムは既に運用されていますが、ずいぶん前に作られたもののため現代的な利用に完全には対応していません。そのため、研究者が日常的に使用している国立情報学研究所の『CiNii Books』に対応する形で、新しい『OPAC(オンライン公共アクセスカタログ)』を構築しようとしています。さらに、デジタル化した文献の公開も進めていきたいと考えています(高田さん)」

「現在、100周年記念事業としてデータベースの拡充に重点を置いています。検索システムは既に運用されていますが、ずいぶん前に作られたもののため現代的な利用に完全には対応していません。そのため、研究者が日常的に使用している国立情報学研究所の『CiNii Books』に対応する形で、新しい『OPAC(オンライン公共アクセスカタログ)』を構築しようとしています。さらに、デジタル化した文献の公開も進めていきたいと考えています(高田さん)」

モリソンパンフレット((公財)東洋文庫所蔵)

|

「研究部の資料をどのような形で皆さんにわかりやすく、またより長い歴史の中から提供するか、が課題と考えています。なかでもモリソンコレクションは、日本の東洋学だけではなく、欧米の東洋学の核心にあたる資料が多く含まれています。その中に、モリソン自身が、当時の研究課題や政治経済の動向に合わせて論文の切り抜きを集め地域別に分類した、6,000冊に及ぶ『モリソンパンフレット』という小冊子があります。モリソン自身の関心に密着した貴重な資料ではあるのですが、量が膨大であることやテーマが多岐にわたることから、これまで系統的な研究が進んでいませんでした。私たちは『モリソンパンフレット』を通じて、モリソン自身を読み解く、また時代を読み解くテキストとして、研究し直したいと思っています(濱下さん)」

※2024年12月6日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。