三菱人物伝

黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.09 藩邸と土佐稲荷

かつて東京にはほとんどの県の出張所や宿舎、学生寮があった。「ふるさとの訛り懐かし」いところで、集団就職した少年たちはその近くを通るだけで元気づけられた。江戸時代の各藩の藩邸もそんなものだったろう。方言が何のためらいもなく使われていた。

大坂の土佐藩邸は、長堀川(ながほりがわ)を南北から挟んで、東は鰹座橋(かつおざばし)、西は玉造(たまつくり)橋までのところにあった。土佐からの人や物資を積んだ和船が大坂湾から木津川を上り長堀川にまで入ってきた。幕末のころは、武市半平太ら勤王の志士も、坂本竜馬や後藤象二郎もこの鰹座橋のたもとで船を降りた。

鰹座橋の名は土佐の鰹節の市が立ったところからきている。

長崎から大阪に出てきた彌太郎は、明治3年、西長堀の土佐藩邸の責任者になり、藩の政務のほか蔵屋敷や開成館大阪出張所(大阪商会)の活動を取り仕切った。藩邸には土佐藩の若者たちが大勢居候して勉学に励んでいた。彌太郎の弟彌之助もその中にいた。

藩邸は実は鴻池(こうのいけ)や銭屋(ぜにや)など豪商の抵当に入っていた。廃藩置県に先んじて発足した九十九商会は、大阪商会の事務所を引き継ぎ、土佐藩の借金を肩代わり返済した上で、藩邸の大半の払下げを受けた。

一方、土佐稲荷は古くから土佐藩邸の屋敷神(守護神)として崇(あが)められてきた。山内家の当主は参勤の都度立ち寄って敬意を表してきた。彌太郎も守り神として敬(うやま)った。

土佐稲荷神社

所在地:大阪府大阪市西区北堀江

たとえば、明治5年の彌太郎の日記にある。「雨、夕顔(船名)東京に赴(おもむ)かんとす。余また新宮に赴かんとす。午後雨甚(はなはだ)し。夕顔出航を翌日に延べ、稲荷社において祈祷を行う。余もまた祈祷す」

明治6年に三菱を名乗り、翌年本社を東京に移したが、引き続き土佐稲荷は三菱で守ることにした。

三菱と土佐稲荷

西長堀付近は、戦災に遭うまでは創業のころの面影を残していた。1944(昭和19)年の『養和会誌』には、三菱マークのついた大阪支店の倉庫や赤レンガの事務所を描写した紀行文が載っている。

「養和会誌」の紀行文では、当時の西長堀付近を「鰹座橋に近く古ぼけた倉庫が二、三棟建っている。倉庫の壁には「三菱」のマークが記してあり、ここが我社発祥地なりと語るが如くである」と描写している。

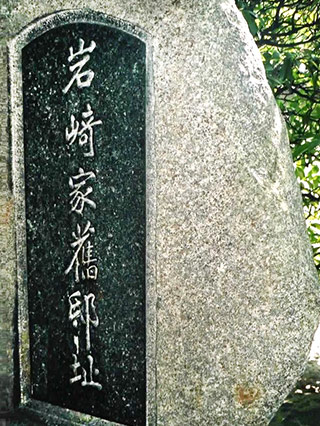

土佐稲荷の東隣りが彌太郎の屋敷だった。昭和40年代に西代(にしんだい)耕三氏が土佐稲荷の宮司になった時は、屋敷跡は大阪市立大学の家政学部のキャンパスだった。大きな楠と「岩崎舊邸(きゅうてい)阯」と刻まれた石碑が校門のかたわらにあった。のちに大学は郊外に移転し高層住宅が建設されることになった。邪魔な楠と石碑は撤去するという。菱友会が中心になって保存運動を展開し、各社の支店長クラスが大阪市に陳情した。

土佐稲荷神社に隣接する大阪長堀邸の跡地には、石碑「岩崎家舊邸阯」(岩崎家旧邸跡)が建てられた。現在は土佐稲荷神社の境内に移設されている。

「…お蔭様で楠と石碑は残り、ここが三菱発祥の地であることを伝えています」

西代宮司は当時を思い出しながら語る。かたわらの長堀川は今では自動車道路になってしまい往年の面影はない。

1993(平成5)年、三菱各社の浄財により念願の新社殿が完成し、各社のトップや地元の人たちが大勢参列して記念式典が行われた。

文・三菱史料館 成田 誠一

- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2002年5月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。