岩崎四代と仲間たち プロフィール

原作:成田 誠一(なりた・せいいち)

『マンスリーみつびし』冊子時代に連載していた歴史エッセイ『青あるいは朱、白あるいは玄。』著者。本連載はこのコラムの漫画化。

漫画原作:星井 博文(ほしい・ひろぶみ)

漫画原作者、漫画家。『まんがでわかる 伝え方が9割』(ダイヤモンド社)など経済から歴史ものまで著書多数。「なんでもマンガにしちゃう男」

漫画作画:上川 敦志(かみかわ・あつし)

漫画家。小学館「少年サンデー」などで活躍。同社の学習まんがシリーズでも著書多数。『小学館版 学習まんが人物館 スティーブ・ジョブズ』(小学館)など。実は女性。

題字:藤田 紅子(ふじた・こうし)

書道家。毎日書道会審査会員、南不乗発会、現日会副会長、高知現日会長、安芸全国書展審査会員。安芸全国高校生書展審査員。

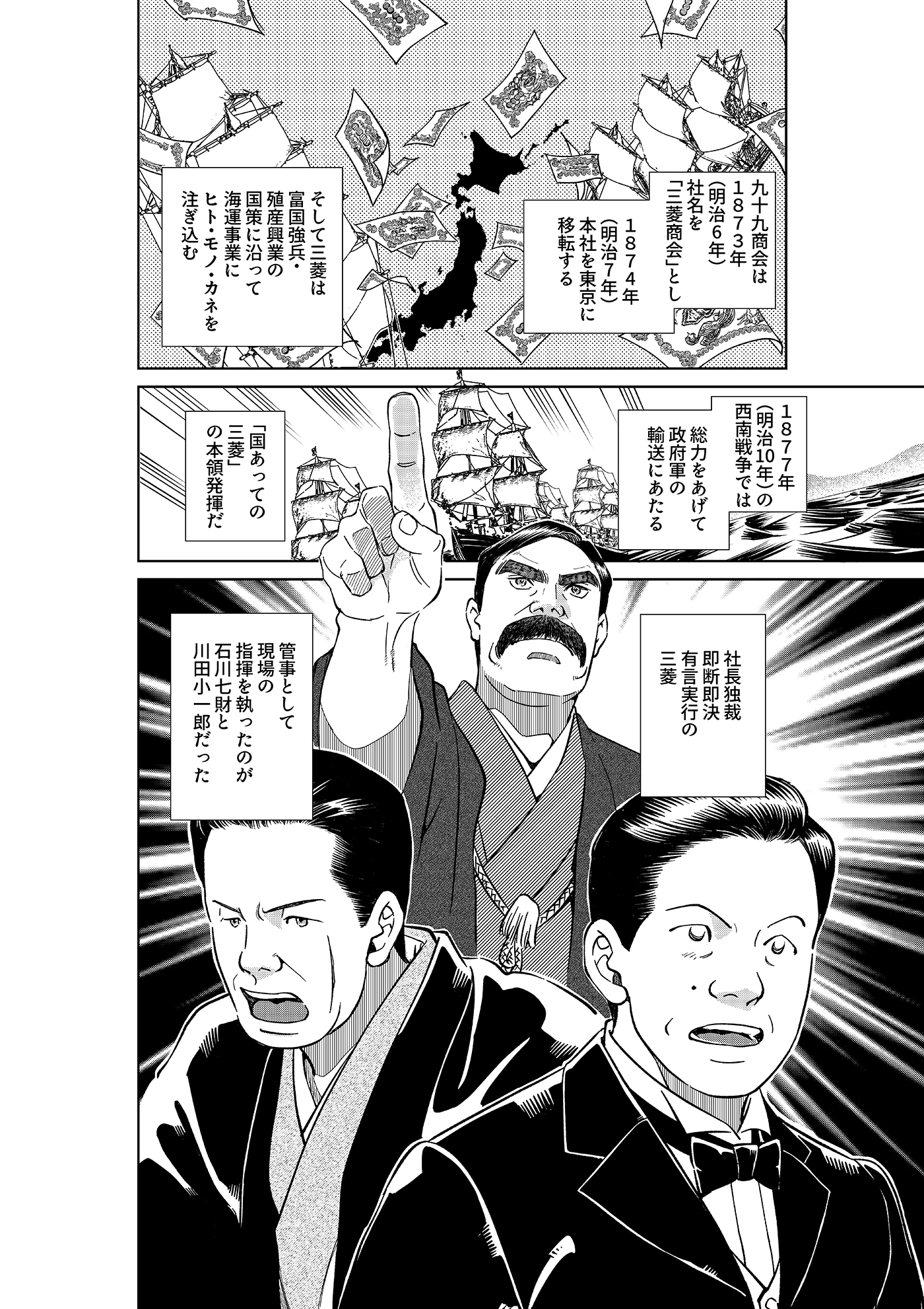

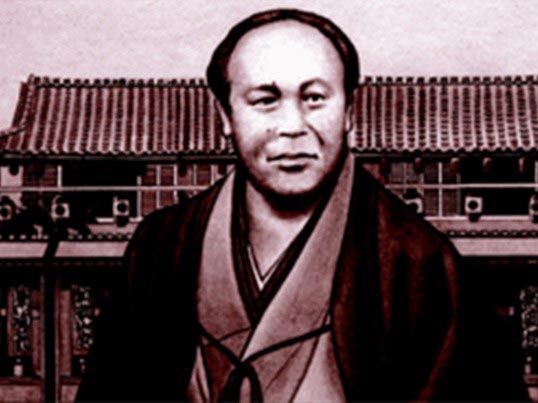

抜群の理財の才に恵まれた川田小一郎

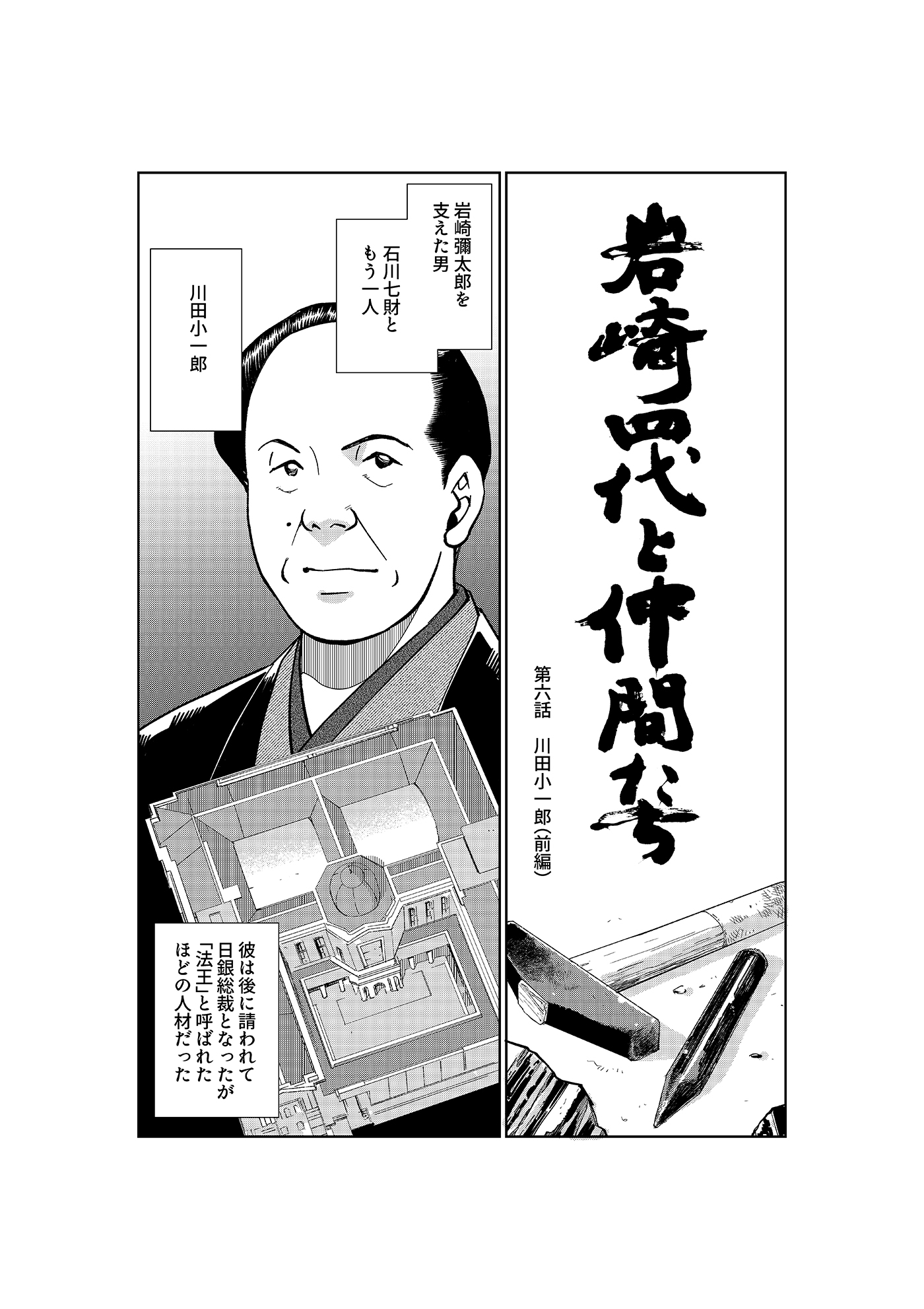

川田小一郎は石川七財とともに岩崎彌太郎を補佐した創業期三菱の大幹部でした。明治維新から約30年後、1896年11月に60歳で亡くなりましたが、晩年の肖像写真を見ると、いかにも恰幅のいい、なかなかの面構えをした大人物である印象を受けます。

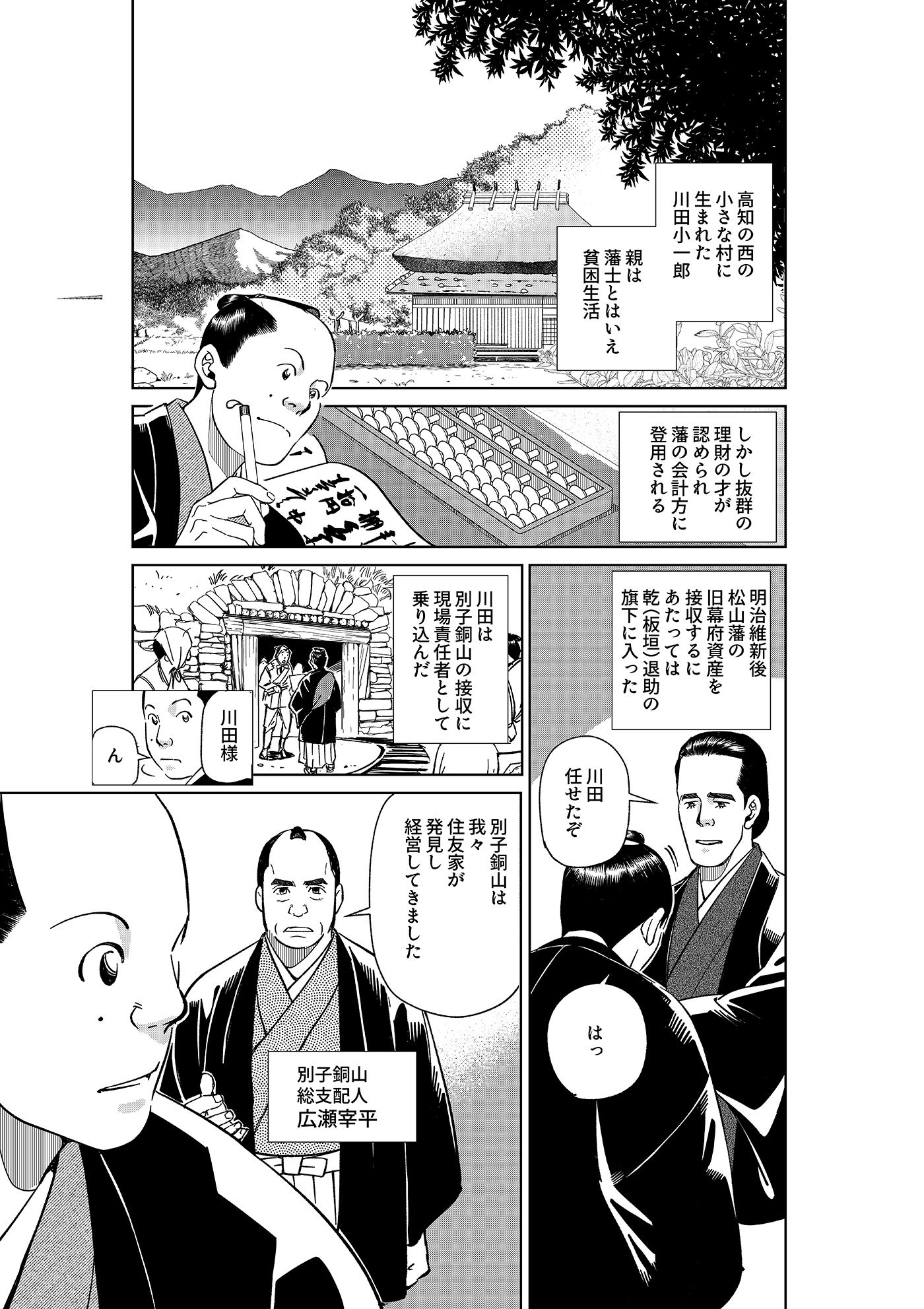

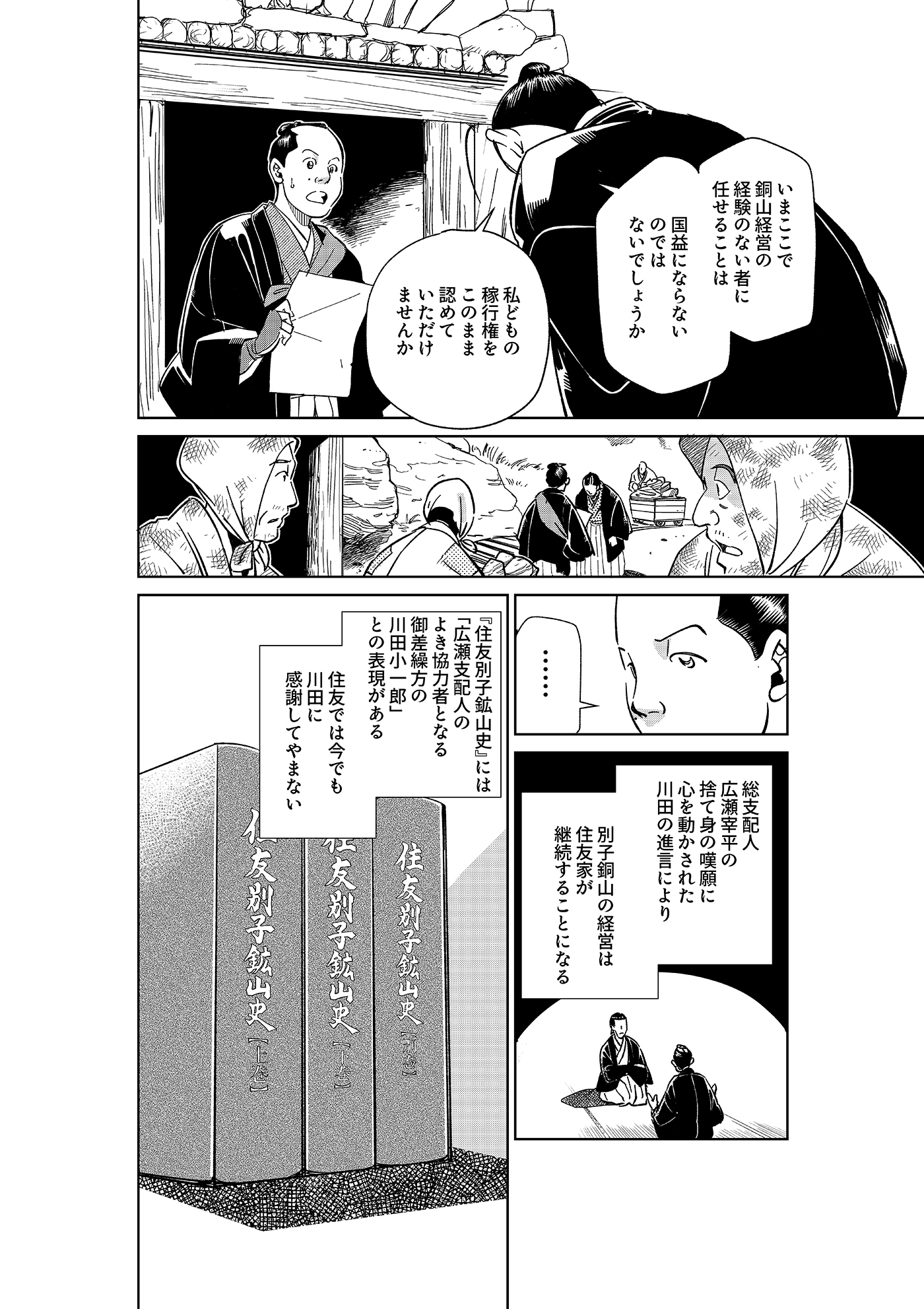

川田は天保7年(1836年)、土佐国土佐郡旭村(現在の高知県高知市)で土佐藩の郷士の家に生まれました。郷士とは土着の農民ながら武士の待遇も受けていた下級武士を指します。ちなみに岩崎彌太郎も実家は元郷士でしたが、曾祖父の代に郷士の資格を売り、地下浪人に下りました。しかし、27歳のとき借財をして、彌太郎は郷士株を買い戻しています。 川田は彌太郎より2歳年下ですが、正式な教育はまったく受けていません。実家は貧しかったのですが、抜群の理財の才能を認められ、藩の会計方に登用されます。川田は、明治期に入り、板垣退助、住友の総支配人だった広瀬宰平という2人の大人物に遭遇しています。とくに広瀬は難題だった松山藩所有の別子銅山の接収にあたり、川田の明治政府への進言もあって、接収が成し遂げられたことで、住友では今でも川田に感謝していると言われています。

一方、明治期初頭の1870年、大阪では九十九商会が土佐藩直営の高知/神戸航路を引き継ぎます。その翌年に幹部として加わったのが川田でした。7月には廃藩置県が実行され、九十九商会は民間企業の扱いとなり、彌太郎が経営責任者となります。

そこで彌太郎は自分の配下に入ることを潔しとしない者には退社を促しました。勇将の下に弱卒なしと言われるように、強いリーダーシップによって、やる気のある者のみで経営していくことを彌太郎は宣言します。川田は感じるものがあったのでしょう。彌太郎についていくことになります。

1873年、彌太郎は社名を三菱商会に変更し、翌年には東京に進出を図ります。富国強兵・殖産興業といった国策の中で、ライバルの共同運輸と競い合いながら、海運業に注力することになります。特に西南戦争では三菱は総力を上げて政府軍の輸送に当たりますが、そのとき幹部として彌太郎を支えたのが、石川七財と川田小一郎でした。

長州閥の政府と三井の連合会社だった共同運輸との闘いは2年以上に及びました。その間、盟友だった石川七財が急逝する中、川田はまさに八面六臂の活躍をすることになります。しかし、共同運輸との激しい闘いの中で、またしても会社を揺るがす事態が起きるのです。岩崎彌太郎が・・・。(第2回へ)