三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第28回は三菱ガス化学社長の伊佐早禎則氏に学生時代やキャリアの話、社長としての会社の目標などについて聞いた。

趣味はバドミントン、サッカー観戦(テレビ、スマホ)、ゴルフの練習。好きなものはカレーライス、カキで、肉も大好き。お酒はビールからの日本酒(新潟のお酒)やワインがうれしい。

三菱ガス化学代表取締役社長

伊佐早 禎則(いさはや・よしのり)

1965年新潟県生まれ。1991年筑波大学大学院環境科学研究科修了。同年4月三菱ガス化学入社。2019年機能化学品カンパニー東京研究所長、2021年執行役員経営企画部長、2023年取締役常務執行役員研究統括管掌、知的基盤担当、2025年4月より現職。

――2025年4月に社長に就任され、もう仕事には慣れましたか。

伊佐早まだ慣れてないですね。1991年に大学院を修了して研究所に配属されたので、本社にはあまり行かず、役員室というところも行きたくありませんでした。そのせいか、今も非常に違和感があります(笑)。「社長」と呼ばれても、「誰ですか?」という感じです。

前社長から内々示をいただいたときは、どうすべきか少し悩みました。知らない業務がたくさんあるし、私が全部できるわけではない。しかし、今は皆で一緒にやればいいと思っているので、それほどプレッシャーは感じていません。就任直後の一週間くらいは悶々としましたが、今は落ち着いて仕事ができるようになりました。

――新潟県新潟市のご出身です。子どもの頃はどんなお子さんでしたか。

伊佐早父は柏崎、母は佐渡の出身です。北前船の影響がある土地柄、家庭ではどちらかといえば京言葉の文化がしみついていました。昆虫好きな子どもで、夏休みはほとんど母の実家の佐渡で過ごし、カブト虫やクワガタを取って遊んでいました。犬も好きでしたね。あとは野球とサッカーをやっていました。小学4年生からは姉の影響で、バドミントンクラブに入りました。中学でもバドミントンを続け、勉強はついていければいいという感じでしたね。授業中に聞いた内容はなんとなく頭に残るので、これをいいことにあまり勉強はしませんでした。空いている時間はSF、伝記、図鑑などを読んでいました。手がかからない子どもだったと思います。

――高校時代はいかがですか。

伊佐早地元の中学校から県立新潟高校に進みました。とても自由な校風で、男子には詰襟学生服の規定がありましたが、通常は男女ともに服装自由で、いろいろな生徒がいました。私の学年は女子の方が比率は高かったですし、首席も女子でした。校則はあまりなく、先生もとくに勉強しろとはいいませんでしたね。私はといえば、先生のいうことはあまり聞きませんでしたが、真面目な方ではずれたことはほとんどしない生徒だったと思っています。高校でもバドミントンを続け、卒業後は一浪して筑波大学第二学群に進みました。

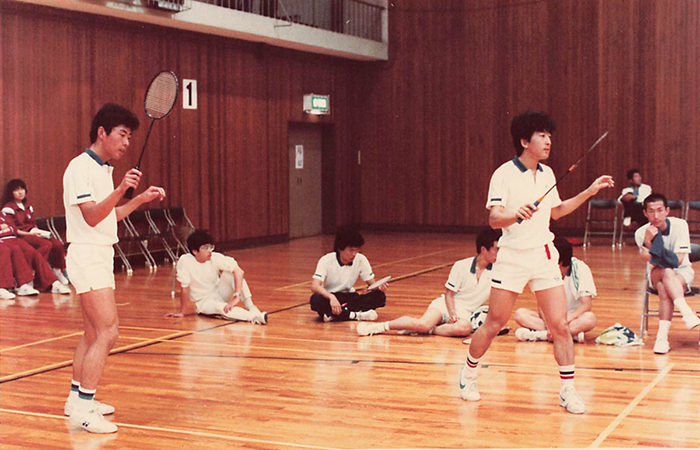

北信越高等学校バドミントン競技大会に出場した伊佐早社長(右)

――大学ではどう過ごされましたか。

伊佐早第二学群農林学類(現・生物資源学類)、いわゆる農学部に進みました。入学時の身体測定のときに、大学のバドミントン部の先生に「バドミントンだね」と見つかってしまい、やっぱりバド部に入ることになりました。バドミントンをやっていると体の骨格が変わり、右利きだと右足が太く右手が長くなってしまうようです。当時もこの大学のバド部はとても強く、土日にはミニ合宿もあり、毎日6食も食べていました。

筑波大学のキャンパスは広大で、学生の7割ほどがクルマを持っていました。クルマで移動しないと授業に間に合わないのです。キャンパスの周囲には何もなく、学生生活は勉強やスポーツが中心でした。休日や夏休みにも東京や実家にはほとんど行かず、全国をクルマで巡っていました。

工場では実践的な安全管理を学び、

研究段階から安全面を考えるようになりました

――大学院に進まれたあと、三菱ガス化学に就職することになります。

伊佐早大学卒業時は就職のことはほぼ考えず、大学院進学を希望していました。理論化学系の分野に進み、その後に博士課程に行こうかとも思いましたが、奨学金を三菱ガス化学からもらっていたこともあり、その縁で入社することになりました。

配属先はつくば市にあった総合研究所で、社会人になっても大学院の延長線上のような感じでした。近くには国の研究機関がたくさんあり、仕事以外ではそうした研究所に入った大学院の仲間とよく食事や議論をしていました。総合研究所にいる間は国内・海外の研究組織への出張や、たまに行く本社や工場を行ったり来たりし、合成樹脂を軸にいろいろな研究開発をしていました。研究から立ち上げたパイロットプラントの起業のため、工場に行き苦労もしましたが、ユーザーへの初出荷時は非常にうれしかったですね。

――若い頃の仕事で、のちのち役立ったことはありますか。

伊佐早安全管理です。研究所では小さいスケールで実験するので、非常に危険な状況でも危機感はそれほど感じませんでした(実際には身近な分、とても危険)。しかし、工場はスケールが大きく、何か問題があれば本当に危険な状況になります。その現場を実際に体験することで、腹落ちすることができ、やはり研究の段階から安全性も考えておかないと整合性がとれないことも分かりました。また、用語が分からないことがよくありました。蓋と容器の隙間を埋めるために挟むものを研究では総じて「パッキン」と呼んでいましたが、工場では正式に「ガスケット」という呼び名を使います。運転員の方から材質・サイズ指定で「ガスケット持ってこい」と指示されてもどれなのか分からず、首から全種類のガスケットをぶら下げていました。

――研究者として一人前だと感じられるようになったのはいつですか。

伊佐早自分でスケジュール管理ができるようになったときです。それまではいつも先輩研究員から指示を受けていましたが、自分でもだんだん勘所がつかめるようになり、3カ月先のプレゼンに向けてスケジュールを立てられるようになりました。30代初めくらいでしょうか。

私達の年代では大学時代の研究領域に配属されるとは限らず、私は機能性高分子探索部門に配属されました。大学時代には農薬・計算化学・反応理論が専門だったため、当初は論文の用語や面白さがよく分かりませんでした。しかし、がむしゃらに論文執筆や実験を進めていくうちに面白くなって、自分なりにテーマの意味も理解できるようになりました。その頃にはDXという言葉もなかったのですが、実験データや論文データを統計科学・計算化学に入れ込んで、解析する手法を自分なりに確立できたことは大きかったと思います。

事業環境の変化は従来とは別次元

今までのやり方では足りない

――2019年に機能化学品カンパニー東京研究所長、その翌年には執行役員として経営企画部副部長に就任されます。

伊佐早東京研究所長のときは、「事業部と闘う研究所」というキャッチフレーズを掲げ、研究員には「事業部のいうことを聞いていても明日はない」といっていました。研究所では皆と一緒にワイワイガヤガヤすることを大切にしていました。

一方、上司から「研究ばっかりやってんじゃないよ」といわれ、配属された経営企画部では、当初は戸惑いました。どこか当事者のようには感じられず、いろいろなことが高速に流れていきますが、他人事のようにも感じられました。ここでもがむしゃらにやっているうちに肌感覚が備わってきたと思います。経営企画部には会社の最先端の情報が入ってきますし、どうやって会社が回っているのかも分かるようになってきます。もちろん会社のいいところも悪いところも分かるのです。また、化学業界のなかでの経営企画部同士で横のつながりもできるようになり、自社の立ち位置を理解できるようになりました。

――2021年には経営企画部長に就任。その後は2023年に常務として研究統括、知的財産を担当することになります。

伊佐早経営企画部で会社のたて付けや流れが理解できてきたので、当社の研究をどうすればいいのか見えていました。私はどちらかといえば、世のなかになかった機能化学品の材料を創っていく側の研究チームにいたのですが、研究統括では全社の研究開発を担当することになります。自分とは異なる視点を持つ基礎化学品の分野も担当することで、視野が広がり、やるべきことを理解できるようになったと思っています。

――社長として、三菱ガス化学をどんな会社にしていきたいとお考えですか。

伊佐早当社は今、安定した成長を続けています。しかし、事業環境の変化は従来とは別次元です。米中をはじめ海外の状況を鑑みると、キャッチアップされるまでが早くなっているように感じています。そこは研究開発型企業として技術を早く出口に向かわせなければなりませんし、市況の変動に負けないよう利益率を上げていかなければなりません。

とくに基礎化学品の分野では、今後世界で要求されるカーボンニュートラルに必要な重要技術を有しています。今後も長い目で見て継続的に取り組んでいきたい。今までのやり方では足りなかった部分については、在りたい姿を明確にして、ユーザーとの連携を密にしてマーケットアウトに向かいたい。また、ライフサイエンス分野などでは、従前より研究は重視しているので、今後さらなる研究開発型企業へとシフトしていきたいと考えています。

――最後にメッセージをお願いします。

伊佐早仕事では分からないことや興味が湧かないことがあっても、とにかくやってみる。がむしゃらにやってみることがまずは大事だと思っています。人の倍もやってみれば、いろいろなことが理解できてくるはずです。そうすると視界が開けてきて、面白みも分かるようになります。先の読めない時代には、目の前の仕事に対し、とにかく息継ぎをしないでがむしゃらにがんばってみることも重要なのではないかと考えています。