三菱人物伝

黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.06 経済官僚、奮戦す

(長男トーマス/写真左、次男ジョン)。

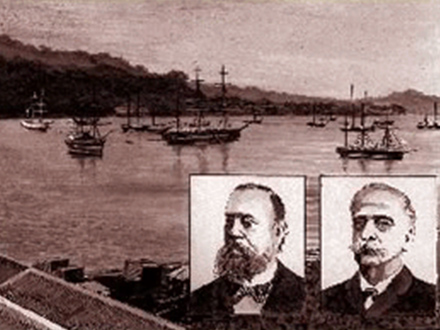

まさに幕末、慶応3(1867)年。彌太郎は、同じ吉田東洋門下の 福岡藤次(ふくおかとうじ)に長崎への同行を求められた。3月7日に言われて10日には高知から藩船胡蝶に乗った。7年ぶりの長崎では後藤象二郎(ごとうしょうじろう)が坂本竜馬と手を結び、土佐藩と薩長を連携させるべく策を練っていた。福岡は坂本と中岡慎太郎の脱藩赦免状(しゃめんじょう)を持って行くところだった。

そのころ土佐藩は開成館長崎商会を窓口に、欧米の商人たちから船舶や武器弾薬の類を輸入していた。かたわら、木材や樟脳(しょうのう)、鰹節など藩の物産を販売したり他藩の物産の取引を仲介して収支をバランスさせようとしていた。しかし、なにせ大まかな後藤がひっかきまわしていたので火の車もいいところ。後藤は彌太郎にその長崎商会の主任を命じた。

長崎市西浜町には海援隊発祥の地と刻まれた「土佐商会跡」の石碑が残る。(「土佐商会」は通称)

そのとき彌太郎は「象二郎の尻拭いはしょ~たまらんぜよ。おまけに竜馬の無駄遣いもあるきに…」と、当惑したと言われるが、それはポーズであろう。もともと郷士の出。変革の世ならばこそのチャンス到来。腹の底では「思いもよらざった大役ぢゃ。運が向いてきたぜよ」と思った筈である。

放蕩三昧は遠い思い出。若気の至りだった。花街丸山は相変わらず刺激的だが、今度は大丈夫。夜毎の宴席には明確な目的がある。彌太郎、32歳。分別盛り。実力発揮の歳になっている。

彌太郎の取引相手は世界各地からの冒険商人。たとえばグラバー。イギリスからやってきた、艦船や武器弾薬のブローカーである。のちに高島炭坑の開発にもかかわった。明治維新後は倒産して三菱に雇われ、石炭の輸出業務や技術顧問的な役割を果たした。日本人を妻とし、死ぬまで日本に滞在、明治41年に外国人としては破格の勲二等旭日章を得ている。

彌太郎、買いまくる

米国人ウォルシュ兄弟も重要取引先のひとつだった。船舶から食料品までカバーする、まるで総合商社だ。維新後は神戸・横浜に拠点を移して活躍した。明治5(1872)年に彌太郎の弟・彌之助が米国に留学できたのはこの兄弟の尽力によるところが大きい。神戸に持っていた製紙会社は、弟が亡くなり兄は年老いて日本を引揚げる31年、岩崎家に買い取られて今日の三菱製紙の基となる。

長崎での彌太郎の役割はきわめて困難を伴うものだった。金がないのに船舶や武器弾薬を買うのだ。それが出来なければ土佐藩は混沌の世を乗り切れない。

外国商人から購入したものは、たとえば慶応3年は、

大砲10、

小銃1500(荷主:蘭・シキュート商会)、

帆船(ベルギー・アデリアン)、

砲艦(英・グラバー)、

帆船(英・オールト)、

帆船(米・ウォルシュ)、

小銃580 (英・グラバー)、

小銃200(蘭・ボーレンス)

といった具合。

樟脳が高値で売れはしたが、所詮船舶や武器の代金とは桁が違う。丸山の宴席で培われた彌太郎個人の信用が担保。外国商人は売りまくり土佐藩は買いまくった。有力藩に貸しを作って後日影響力を行使しようとする列強の思惑が丸見えだった。

長州再征、ええじゃないか運動。大政奉還、倒幕密勅(みっちょく)、王政復古の大号令。日本の危機、日本の歴史の転換期、彌太郎は土佐藩の命運を担って経済官僚として長崎で奮戦した。その2年の間に体得した海運と貿易の現場感覚は、やがて三菱を立ち上げ日本の海運業界に挑戦する、岩崎彌太郎の確固たる信念の根源となる。(つづく)

文・三菱史料館 成田 誠一

- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2002年10月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。