夏真っ盛りのこの時期、リゾートの日差しのもとで、あるいはエアコンの効いた心地よい部屋でアイスコーヒーでも飲みながら読書を楽しむのにピッタリの、「音楽」を感じる3冊をご紹介。私達の想像力は、心に音を生み出すことができるのだ。

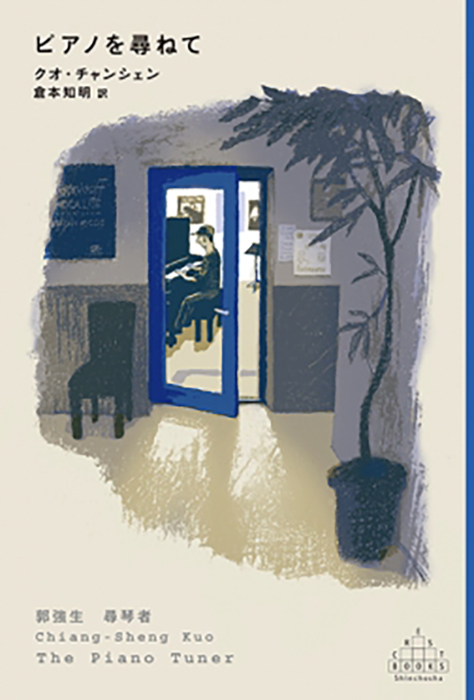

ピアノを尋ねて クオ・チャンシェン著、倉本知明訳 新潮社

(2,145円)

台湾の主な文学賞を総なめにし、世界十数カ国で翻訳された本作。年の離れた若い音楽家の妻エミリーを病で亡くした老人の実業家、林サンのもとに現れたのは、妻のピアノ教室で調律を行っていた中年調律師の胡。彼は幼い頃は特別な才能を見出されてレッスンを受けていたが、父の反対もあってピアニストとなる夢を諦め、調律師として生きる道を選んだ。そこまでの道のりには、多くの挫折や傷があった。そんな彼と林サンは、ピアノを通して話をするようになり、アメリカでともに中古ピアノ店を経営する計画を立て、渡米するが…。

決して春秋に富んでいるわけでもなく、これまでの半生に満たされているわけでもない二人の中年男の口から語られるのは、過去への後悔や郷愁。その物語は、セルゲイ・ラフマニノフやフランツ・シューベルト、スヴャトスラフ・リヒテルら著名な音楽家たちの人生と重ねて語られるから、いっそうもの悲しく響く。

ビジネス界でバリバリ働く読者の日常から見れば、ロマンチックすぎると感じるかも知れないが、非現実的な人生の在り方を見せてくれるのも小説の魅力だ。「聴覚小説」と評された繊細な言葉の響きを味わおう。作品中に登場する曲を聴きながらどっぷりとこの世界にハマるのもいい。

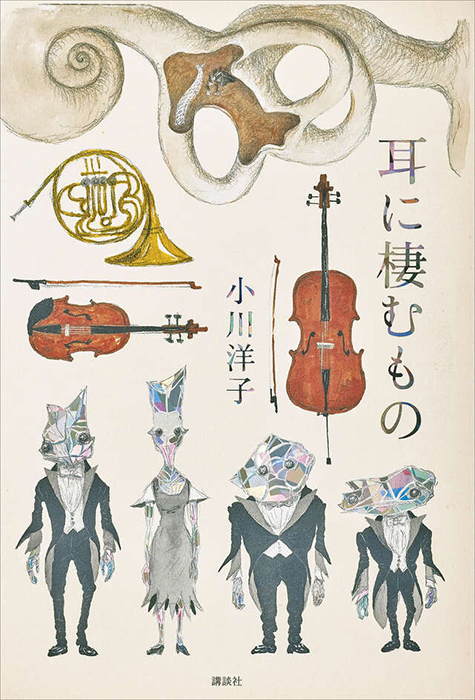

耳に棲むもの 小川洋子著 講談社

(1,980円)

こちらは小川洋子さんによる、「耳」や「音」にまつわる5編の短編集。補聴器のセールスマンだった父が亡くなり、弔問に現れたのは、長年お世話になっていた耳鼻咽喉科医院の院長先生。彼は父の骨壺から、耳に棲んでいた4つの骨片「カルテット」を取り出す(『骨壺のカルテット』)。それは流した涙を音符に変え、美しい音楽を奏でる存在だ。その父が補聴器を売るために持ち歩いていたトランクの中には、クッキーの空き缶があった。そこにはダンゴムシの死骸や、小鳥のブローチが収まっていた(『耳たぶに触れる』『今日は小鳥の日』)。そんな彼は少年時代、輪投げの景品のラッパに憧れていた…(『選鉱場とラッパ』)。

それぞれの物語を独立した短編として楽しむこともできるが、全てがつながり合った、ひとつの大きな物語になっている。童話のような温かさと不気味さをもつ物語は、山村浩二氏の味わいのある挿絵も手伝って、日常で気づかないふりをしてしまっている「孤独」の存在と、その豊かさに気づかせてくれるようだ。

なお本作は著者が原作を、山村氏が監督を務めた同タイトルのVRアニメから生まれた、第2の物語となり、このアニメはオタワ国際アニメーション映画祭2023VRアニメ部門最優秀賞受賞など世界で高い評価を博した。

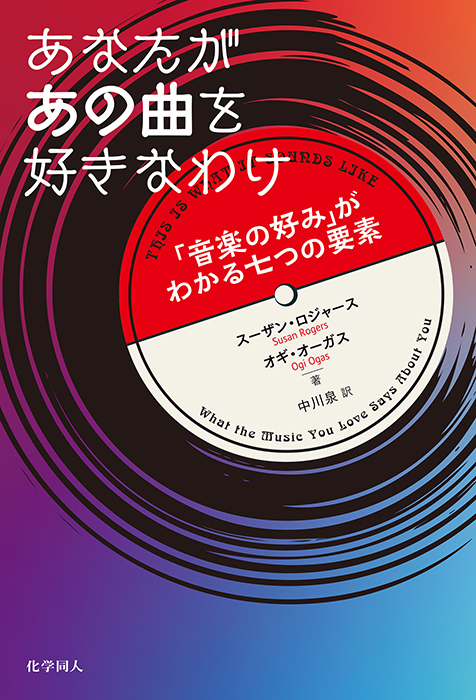

あなたがあの曲を好きなわけ 「音楽の好み」がわかる七つの要素

スーザン・ロジャース オギ・オーガス共著、中川泉訳 化学同人

(3,080円)

最後に紹介するのは、プリンスの大ヒットアルバム『パープル・レイン』などを手掛けた音楽プロデューサーで、その後行動神経科学者に転身したスーザン・ロジャースが、神経科学者のオギ・オーガスとともにまとめた「音楽の好み」を科学する本。

スーザンは音楽好きがこうじて飛び込みで音響技術者の見習いとなり、プリンスのレコーディング・エンジニアに抜擢され、音楽プロデューサーへと活躍していく。一方どんなにヒット作を作っても、「ある曲に惹かれる人がいたり心が動かされない人がいたりする」というメカニズムの謎は深まる一方で、これを解明すべく、40代半ばで音楽業界を離れ、実験心理学と神経科学の道に進んだという。

さて本書ではリスナー特性を分類するにあたり、音楽の7つの要素「本物らしさ」「リアリズム」「斬新さ」「メロディー」「歌詞」「リズム」「音色」を挙げ、それぞれを詳しく分析している。長年の音楽ファンとしての経験と、プロデューサーとしての経験を背景に、学術的に学んだ知識に裏打ちされた分析は、彼女ならでは。

好きな曲を頭に浮かべ「そうそう、だから好きなのだ」と納得を深めるのもよいし、解説の事例として登場する多様なジャンルの曲との出合いも楽しめる。また随所で語られる著者のプロデューサー時代のエピソードは業界の裏を覗き見るようでもあり、音楽の楽しみ方がいっそう広がる一冊だ。

ライタープロフィール

文/吉野ユリ子

1972年生まれ。企画制作会社・出版社を経てフリー。書評のほか、インタビュー、ライフスタイルなどをテーマにした編集・執筆、また企業や商品のブランディングライティングも行う。趣味はトライアスロン、朗読、物件探し。最近ピアノを習い始めた。