岩崎四代と仲間たち プロフィール

原作:成田 誠一(なりた・せいいち)

『マンスリーみつびし』冊子時代に連載していた歴史エッセイ『青あるいは朱、白あるいは玄。』著者。本連載はこのコラムの漫画化。

漫画原作:星井 博文(ほしい・ひろぶみ)

漫画原作者、漫画家。『まんがでわかる 伝え方が9割』(ダイヤモンド社)など経済から歴史ものまで著書多数。「なんでもマンガにしちゃう男」

漫画作画:上川 敦志(かみかわ・あつし)

漫画家。小学館「少年サンデー」などで活躍。同社の学習まんがシリーズでも著書多数。『小学館版 学習まんが人物館 スティーブ・ジョブズ』(小学館)など。実は女性。

題字:藤田 紅子(ふじた・こうし)

書道家。毎日書道会審査会員、南不乗発会、現日会副会長、高知現日会長、安芸全国書展審査会員。安芸全国高校生書展審査員。

三菱幹部から日銀総裁に転身

「日銀の法王」と言われた川田小一郎

【高知県旭駅前】

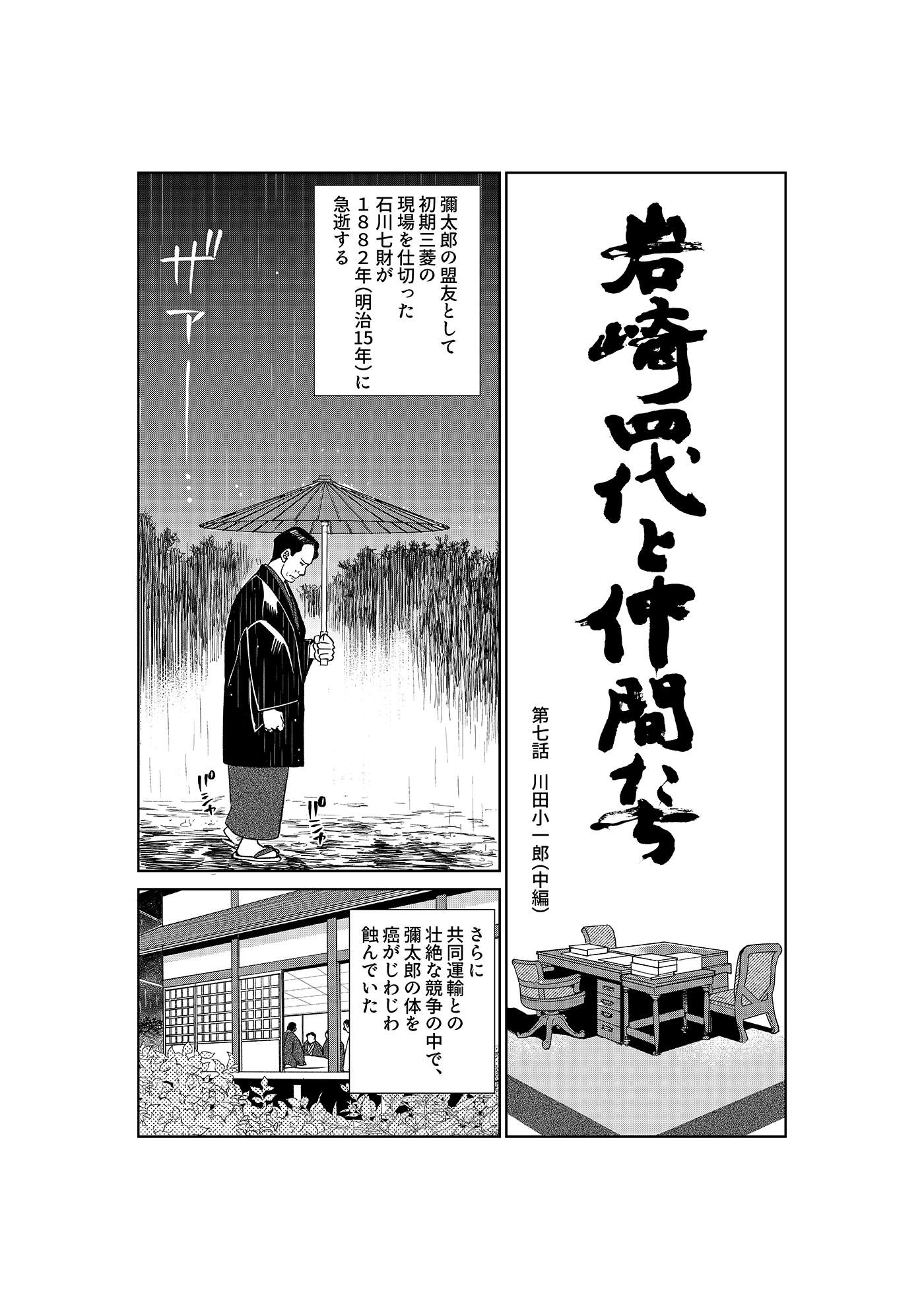

石川七財とともに岩崎彌太郎を補佐した創業期三菱の大幹部だった川田小一郎。1882年に盟友だった石川七財が亡くなり、続いて1885年2月には志半ばで彌太郎が末期癌となり、臨終が近づいていました。彌太郎は、枕辺に実弟の彌之助と川田を呼び寄せます。

「―――川田よ、もう一度盛り返したかった――あとをたのむ」

彌太郎は1873年に三菱商会のオーナーとなり、38歳にして名実ともに表舞台に立ち、財閥の礎となる海運業界に進出していくことになりますが、50歳で病死してしまうことになります。彌太郎の全盛期は10年超と短くも感じられますが、その意志は後進へと確実に引き継がれていきます。

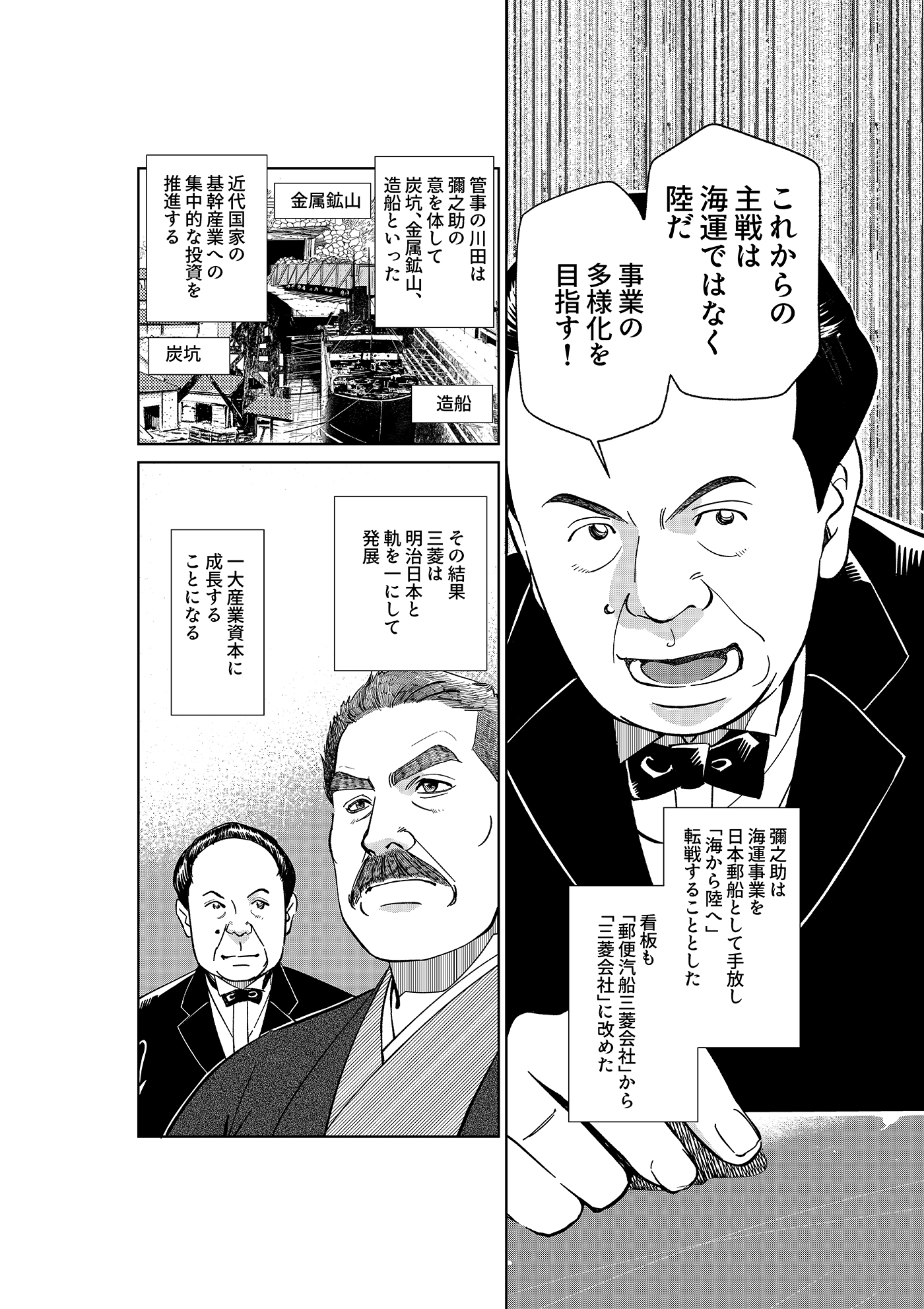

彌太郎の死後、川田らの根回しにより状況は大きく変化し、ほどなくして共同運輸と三菱が合併することになり、日本郵船が誕生します。ここから三菱は「海から陸へ」と事業を大きく転換していきます。2代目社長の彌之助を筆頭に、川田は、炭坑、金属鉱山、造船といった近代国家の基幹産業へ集中的に投資を行っていきます。

このとき川田が若き日に別子銅山で現場責任者として得た知識と経験が、三菱の吉岡銅山や高島炭坑の取得に活かされます。高島炭坑の取得にあたっては取得後に改めて外国人技師に石炭の埋蔵状況を調査させ、自ら開発計画に関与しています。

川田は岩崎家にとってパートナーともいうべき特別な存在でしたが、のちに彌太郎の長男である久彌がアメリカ留学を終えて帰国し、彌之助のもとで副社長に就くのを見届けると、世代交代の必要性を訴えて、あっさり三菱の幹部を退きます。

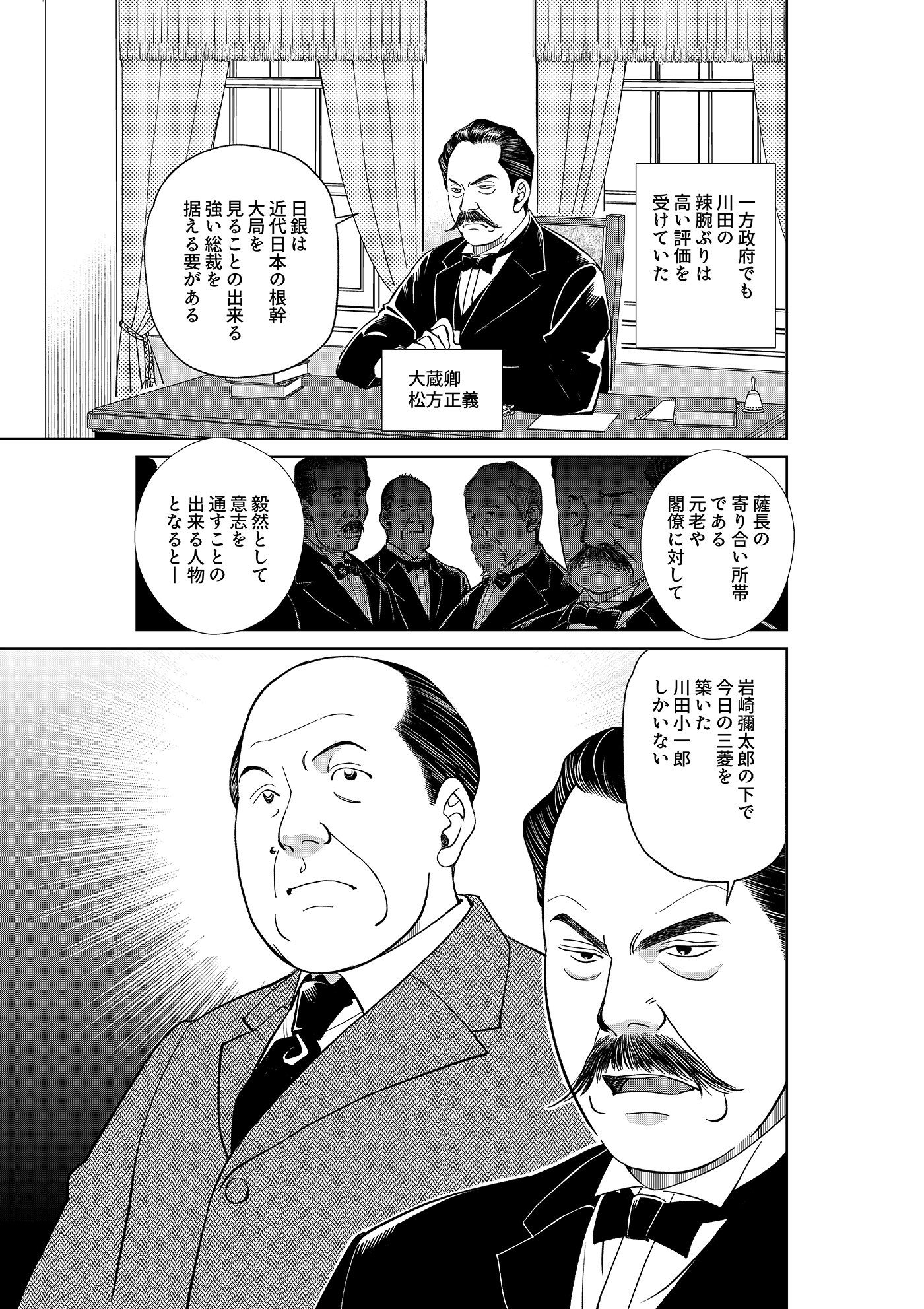

その頃、黒田清隆内閣で大蔵大臣を務めていた松方は、こう考えていました。

「日銀は近代日本の根幹だ。大局を見ることのできる強い総裁を据える要がある。薩長の寄り合い所帯である元老や閣僚に対して毅然として意志を通すことの出来る人物となると、岩崎彌太郎とともに三菱の今日を築いた川田小一郎しかいない」

松方の強い推薦もあり、川田は彌太郎の死後から4年後の1889年、日銀の第3代総裁に就任します。川田はほとんど日銀に出勤せず、行員を自宅に呼びつけて報告させたと言います。その川田の博識と鋭敏な感性に多くの行員たちは脱帽し、歴代総裁の中で最もスケールの大きい総裁と言われ、「日銀の法王」と呼ばれていました。松方の後任である渡辺国武蔵相も川田邸まで出向かざるを得なかったそうです。 川田は1890年に日本最初の経済恐慌を乗り切るなど、日銀の中央銀行としての機能を確立し、日清戦争時には財政・金融の維持に尽力しました。