岩崎四代と仲間たち プロフィール

原作:成田 誠一(なりた・せいいち)

『マンスリーみつびし』冊子時代に連載していた歴史エッセイ『青あるいは朱、白あるいは玄。』著者。本連載はこのコラムの漫画化。

漫画原作:星井 博文(ほしい・ひろぶみ)

漫画原作者、漫画家。『まんがでわかる 伝え方が9割』(ダイヤモンド社)など経済から歴史ものまで著書多数。「なんでもマンガにしちゃう男」

漫画作画:上川 敦志(かみかわ・あつし)

漫画家。小学館「少年サンデー」などで活躍。同社の学習まんがシリーズでも著書多数。『小学館版 学習まんが人物館 スティーブ・ジョブズ』(小学館)など。実は女性。

題字:藤田 紅子(ふじた・こうし)

書道家。毎日書道会審査会員、南不乗発会、現日会副会長、高知現日会長、安芸全国書展審査会員。安芸全国高校生書展審査員。

次世代の人材育成を重視した川田小一郎

今もある「男爵薯(だんしゃくいも)」は川田家の名残り

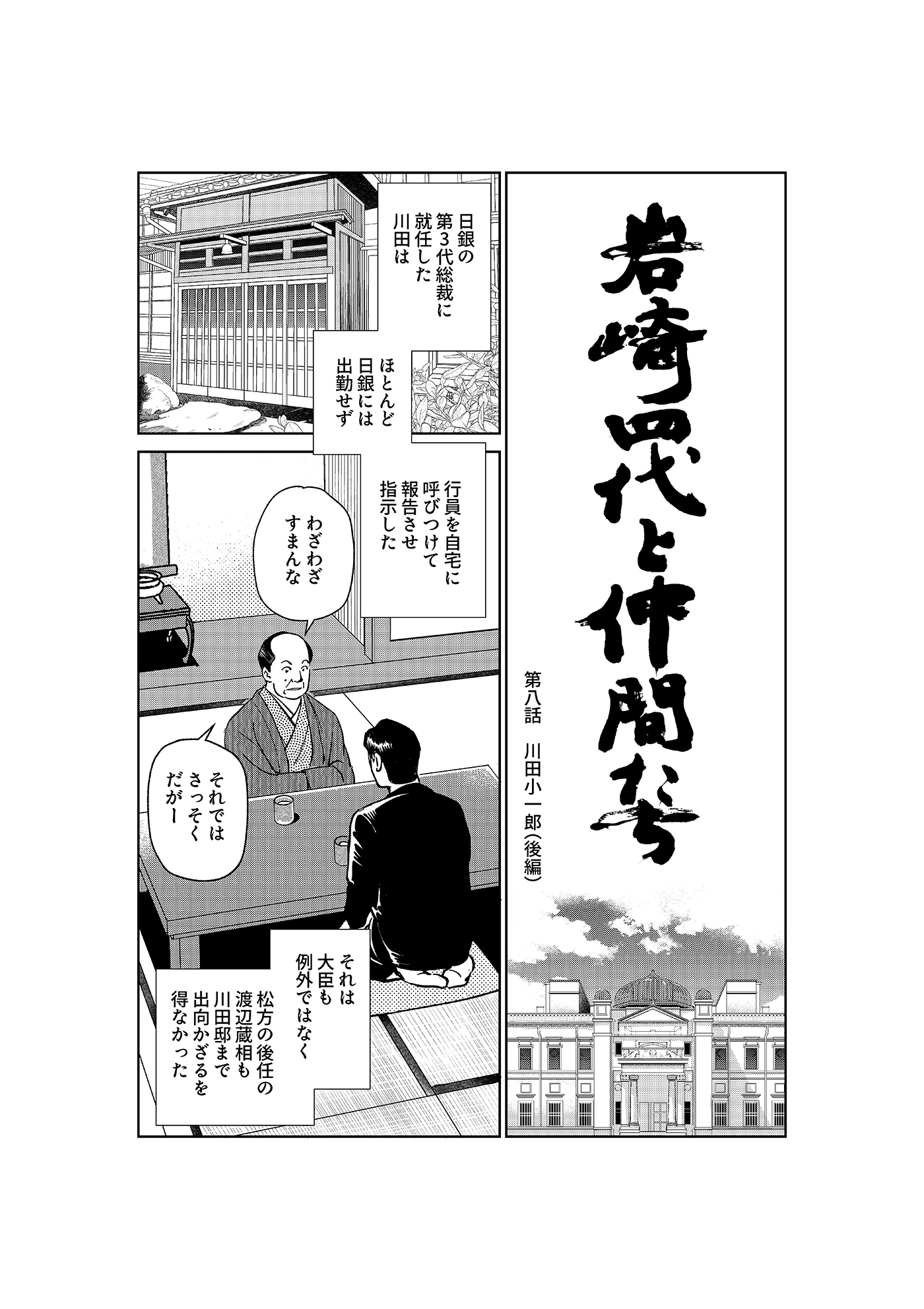

薩摩閥で日銀を設立した松方正義の強い推薦もあり、川田小一郎は岩崎彌太郎の死後から4年後の1889年、日銀の第3代総裁に就任します。川田はほとんど日銀に出勤せず、行員を自宅に呼びつけて報告させましたが、その川田の博識と鋭敏な感性に多くの行員たちは脱帽したと言います。歴代総裁の中で最もスケールの大きい総裁とされ、「日銀の法王」と呼ばれていました。

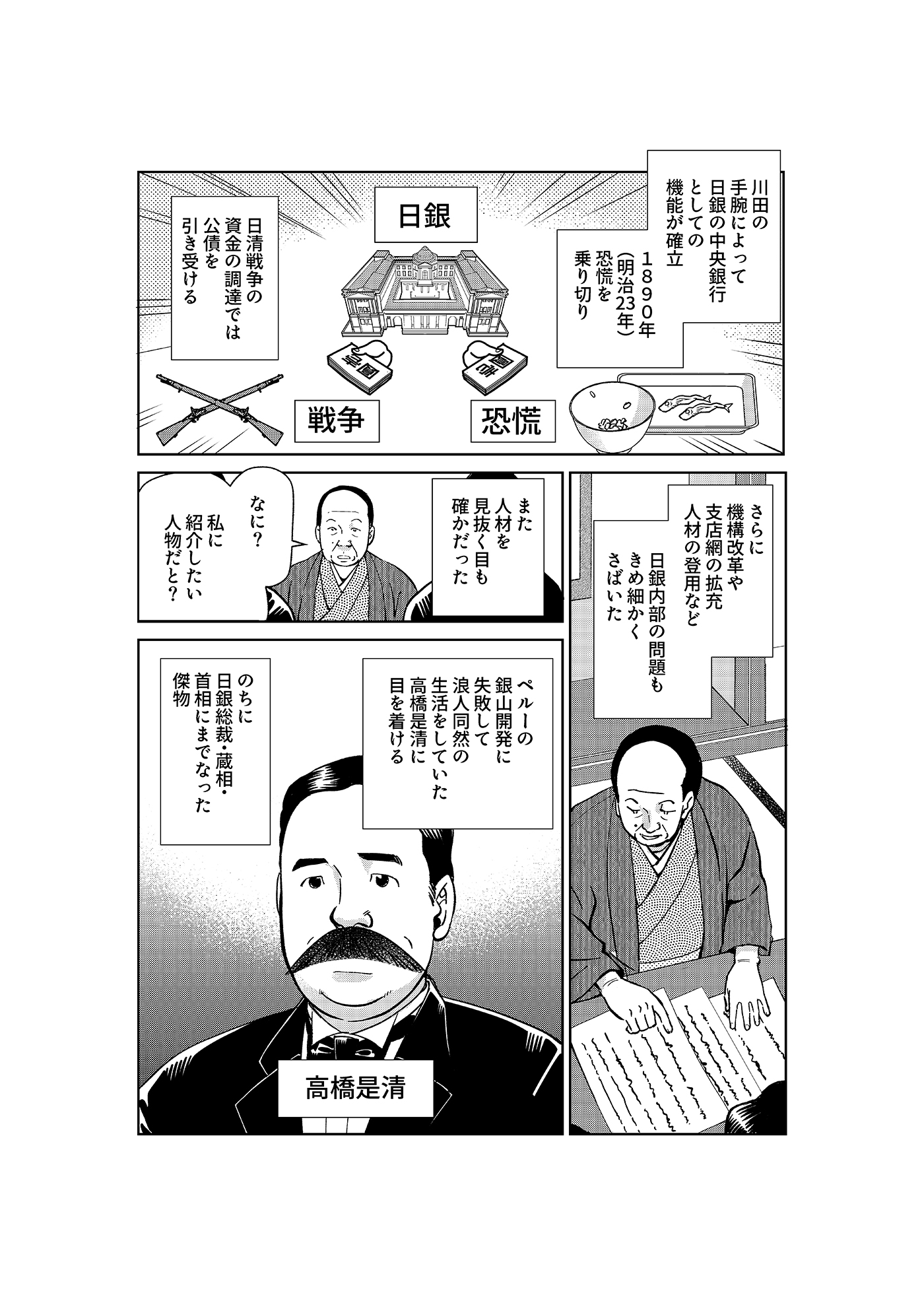

川田は1890年に日本最初の経済恐慌を乗り切るなど、日銀の中央銀行としての機能を確立し、日清戦争時には財政・金融の維持にも尽力しました。その一方で、日銀の機構改革や支店網の拡充、人材の登用など、それまで以上に日銀の基盤強化を図りました。

有名な日銀本館は川田総裁の時代に建てられたもので、川田は巨額の建築費を惜しまなかったとされます。設計者は東京駅や大阪市中央公会堂などを設計した辰野金吾。日銀の設計に当たってはイングランド銀行などを参考にしました。今も辰野が設計した建物の数々が国の重要文化財に指定されています。この辰野の師匠が「御雇外国人」であるジョサイア・コンドルで、三菱一号館、三菱二号館、現在の開東閣など岩崎家の自宅や別邸を設計しており、三菱ともゆかりのある建築家です。

この日銀本館建設の担当者は後に日銀総裁や蔵相、首相まで務めた高橋是清でした。ペルーの銀山開発に失敗して浪人同然の生活をしていたところを川田に目をつけられ入行しました。これだけでも川田の功績は大きいと言えるでしょう。

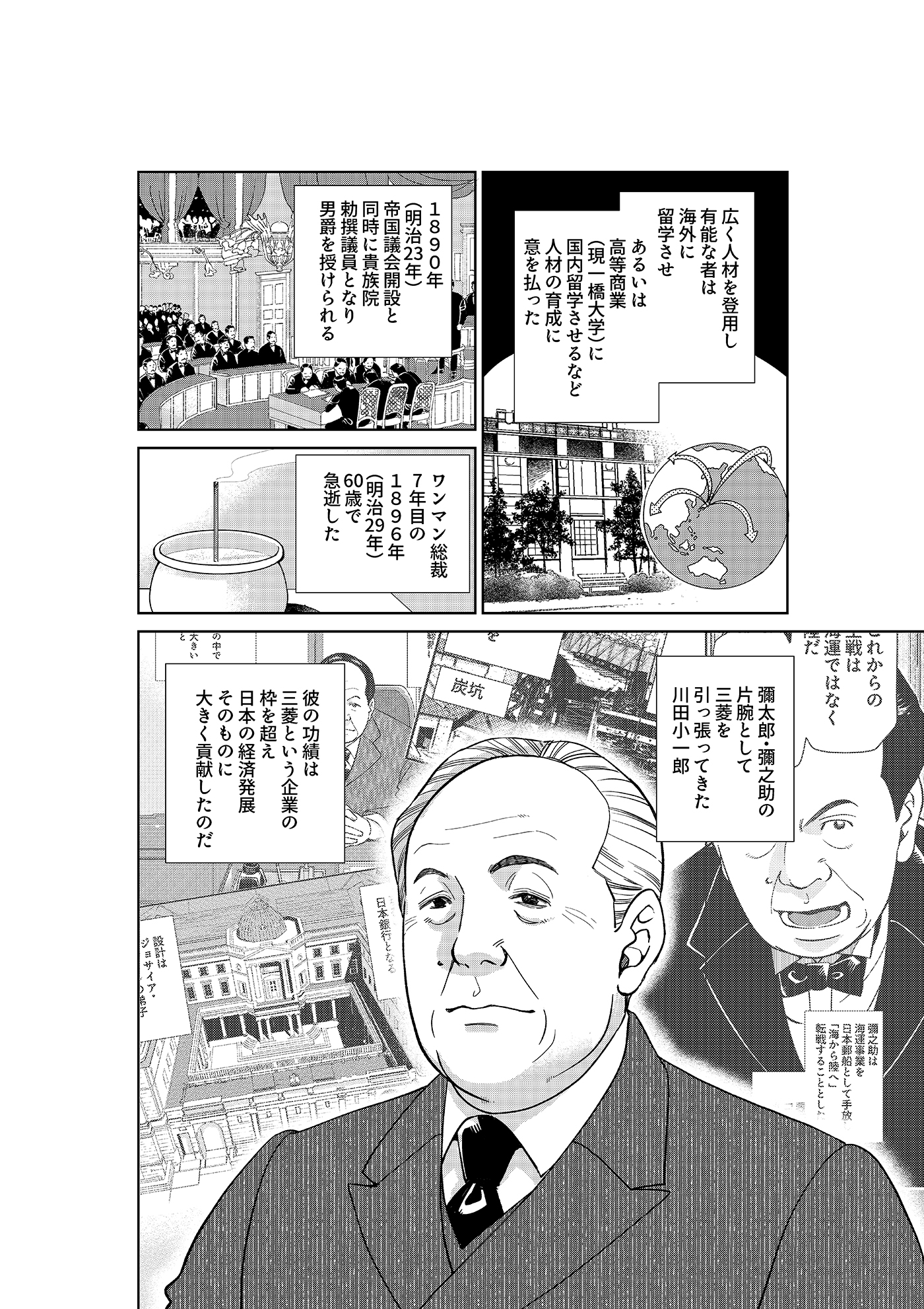

川田には立派な学歴はなかったものの、有能な者は海外留学させるなど人材育成に力を入れました。当時は学歴のない大立者も多く、それだけ将来の国の発展を願って、次世代の育成に取り組んだのでしょう。1890年、帝国議会開設と同時に貴族院勅撰議員となり男爵を授けられました。1891年に彌太郎の長男である久彌が米国留学から戻ると三菱の管事の肩書きを返上し、日銀総裁7年目の1896年、60歳で急逝しました。

彼の長男である龍吉は、スコットランドのグラスゴー大学で船舶工学を学び、日本郵船に勤務。その後、横浜船渠(後の三菱重工業横浜造船所)の社長にもなりました。また横浜船渠在勤中の1902年には、米ロコモービル社製蒸気自動車「スタンレー・スチーマー」を購入し、通勤にも使ったことから日本最初のオーナードライバーであると言われています。

函館船渠会社専務取締役として北海道へ渡ったときは函館近郊に農場を建設し、スコットランド留学時代に食べたじゃがいもの味が忘れがたく、欧米からアイリッシュ・コブラーという品種の馬鈴薯を自営の農場に導入し普及を図りました。北海道の地になじんだそのじゃがいもは、やがて川田男爵家にちなんで『男爵薯(だんしゃくいも)』と呼ばれるようになったのです。