日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(日本TCS)は印タタコンサルタンシーサービシズ(TCS)と三菱商事の合弁会社で、ITやデジタル技術を駆使し、企業のビジネス変革を支援している。同社の属するタタ・グループはインド三大財閥のひとつで、TCSは1968年に設立され、今ではグループで最大の稼ぎ頭といわれるまでに成長した。

日本TCSが本社を構えているのは、あの麻布台ヒルズ。最新の人気スポットであるだけに、訪れた日は平日にもかかわらず、インバウンドをはじめとした観光客でにぎわっていた。

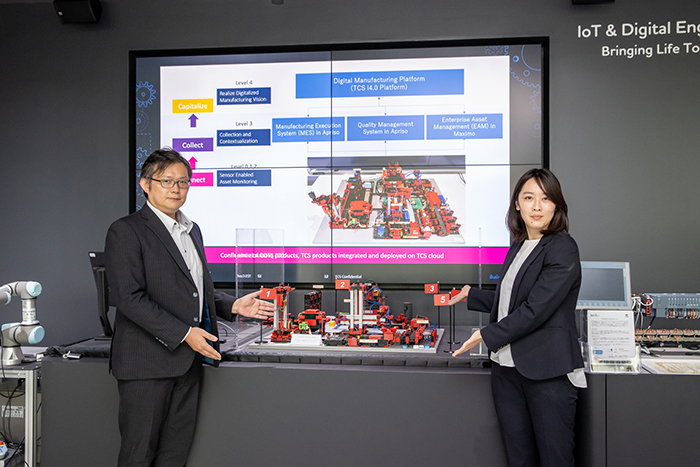

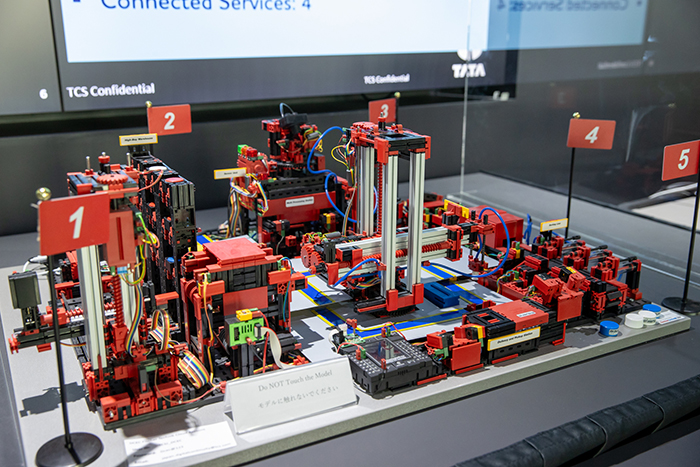

同社のオフィスでまず案内されたのは、Digital Continuity Experience Center(DCEC)。ここでは、顧客に製品開発の全工程を一元管理するシステム(以下、PLM))や工場の生産状況を現場で管理・改善するシステム(以下、MES) など、DXのための取り組みを紹介し、実際に体験できる機器やシステムなどを用意している。担当者が語る。

「実機で体験していただくほうが、動画で見るよりずっと分かりやすいです。いろんな環境を用意して、お客さまに見ていただくのは当然ですが、実は当社の若手メンバーがお客さまの前で、実機でデモできるようになるまで トレーニングする場も兼ねています。ここでトレーニングを積んで、若手はお客さまやイベントのプレゼンに参加することになるのです」

このほか、自動車業界の最新トレンドに沿った自社開発ソリューションを展示するAutomotive Experience Centerなどもある。

ITサービスやコンサルティングで豊富な実績をもつ日本TCS。今回インタビューに答えてくれたのは、その道のプロフェッショナルばかり。彼らは日々、どんな思いを持って働いているのか聞いてみた。

運転シミュレーターに実際に触れ、操作することで次世代自動車の運転/運転支援システムを体感できるAutomotive Experience Center。

日本TCSの自動車(Automotive) 部門は、SDV(ソフトウェア定義車両)や自動運転、EV技術など次世代自動車技術分野において、自動車メーカーやサプライヤーなどにアプリケーション開発、クラウド構築といったエンジニアリングサービスを提供している。同部門で働くクリシュナン スリヤナラヤナンさんは入社20年目。ビジネスリレーションシップマネージャーとして、顧客支援や課題解決に関わる仕事に携わっている。

「私たちは、自動車エンジニアリングを提供する専門チームとして、TCSが保有するグローバルな知見と豊富な経験を最大限に活用し、自動車業界におけるお客さまの次世代イノベーションを力強く支援していきたいと考えています」

日本語が流暢なクリシュナンさん。同社に入社後、2年ほどインドで勉強して日本語をマスターした。TCSの強みついてこう語る。

「どんな状況であれ、私達に何ができるかを明確に整理し、そのすべてをお客さまにお伝えするようにしています。お客さまに無責任に『がんばります』とはけっして言いません。それだけ責任をもって仕事を完遂させることを大事にしているのです」

タタはインドを代表する財閥のひとつで優秀な人材も豊富。インド人としてタタで働く誇りとは何か。

「大学の頃は、まさかタタで働けるとは思っていませんでした。合格したときは本当にうれしかったですね。とくにTCSは人材育成に積極的に投資しており、充実した教育体制を整えています。一緒に働いているメンバーもいい人ばかり。そうした人々とタタでともに働けることこそ、誇りだと思っています」

自動車(Automotive)部門のビジネスリレーションシップマネージャーのクリシュナン スリヤナラヤナンさん(左)と営業支援を担当している谷酒 幸さん(右)。

谷酒 幸さんは新卒入社4年目。現在はマネージャーの営業支援を担当している。なぜインド系の会社に入社したのか。

「学生時代から、英語を使ってグローバルな環境で働くことが夢でした。TCSは日本とのつながりも深く、上司ともコミュニケーションをとりやすいし、自分の意見も伝わりやすい。他方、インドの文化として年上の方を敬うところもあり、そこは日本の文化と通じるところがあると思っています」

仕事では、英語でコミュニケーションする上司や日本語で対応する顧客など、さまざまな言語環境があり、互いに齟齬がないよう、言葉の裏側にある思いをしっかり伝えられるよう日々努めている。

「お客さまの本当の思いや困っていることを汲み取って、しっかりインド側のメンバーに伝えていく。さらに、それがアウトプットとなって、お客さまの期待通りにうまくいったときは、本当にやり甲斐を感じますね」

「人間らしい働き方を実現することが、

私の原点となっています」

コネクテッドプラント(CP) チームの宮沢 基さんは入社2年目だが、社会人としては22年目。新卒時から外資系一筋だ。「主体的に行動し、自分で仕事を見つけて取り組んできた」と語る。現在は、MESに関わるプロジェクトを行っており、製造現場のデジタル化から、その先にある「Neural Factory」(AIとIoTで製造現場を自律的に最適化する次世代スマート工場)というコンセプトを提唱しつつ、実際のMES構築に従事している。

「製造現場が欲しい情報を熟知していることが私の強みです。現場のIT化は必要ですが、それができればいいというわけではない。いまだに紙とハンコの現場もあります。もしシステムが止まると、現場の人間には手が出せません。日本の製造業はDXが遅れているといわれますが、属人化によってなんとか成り立ってきた世界でもあるのです」

宮沢さんは、そんな製造現場に対し、「彼らが困っていることを代弁でき、そこに気づきを促すことができたとき」にやり甲斐を感じるという。

「現場の勘所というのでしょうか、システムの人ではどうしても分からないところがあります。たとえば、背中が痒くなったとき、本当に掻いてほしいところはどこなのか。そこを見抜いてあげることがとても重要になるのです」

宮沢さんは、DXで日本の製造業を元気にし、働く人の生き方を変えたいと語る。

「現場には、KPIでは見えにくい“ムリ・ムダ・ムラ”が多く存在し、働く人の時間や生活の質に少しずつ影響を与えています。DXはそれらを改善し、業務効率だけでなく、人の生き方そのものを前向きに変える力を持っています。たとえば、定時に帰って家族と過ごす時間を取り戻すこと。週末の呼び出しや不安から解放されること。そんな“人間らしい働き方”を実現することが、私の原点となっています」

TCSの力を生かしながら、日本人の現場感覚や価値観、倫理観と結びつけ、製造現場から日本を元気にしていきたいと宮沢さんは語る。

「私達が提供するのは、ITやDXだけではありません。現場で培った経験と、人への思いです。製造業の未来を、お客さまと一緒に描いていきたいと思っています」

知識やノウハウのある人達が定年間近

技術伝承の観点でもデジタル化を急ぐべき

コネクテッドプラント(CP)チームでプリセールスおよびコンサルティング担当している宮沢 基さん(左)とデジタルスレッド(DT)チームのプロジェクトマネージャーの中野 里菜さん(右)。

デジタルスレッド(DT) チームはおもにPLM(設計領域)に関わるプロジェクトを行っており、PLM導入のコンサルから要件定義、実装、サポートまで対応できる組織と なっている。同チームには、Connected Digital Enterprise(CDE)というコンセプトがあり、設計、製造、市場にリリース後に各データをつなぐ「デジタルスレッド」を構築し、そのうえにリアルタイムでそれらの情報を参照できる、いわゆる「デジタルツイン」(リアルな世界の情報を分析・収集し、コンピュータ上のシミュレーションで再現すること)の状態を構築する戦略を提案している。

半導体関連企業のPLM導入プロジェクトのプロジェクトマネージャーである中野 里菜さんは新卒入社8年目。 「おもにプロジェクトの舵取りや進捗管理、調整を行っています。私の仕事の特徴は、システムを導入したら終わり、ではないことです。システムの効果を最大化するには、お客さまの組織変革や人の行動変容も促していく必要があります。そのために、お客さまのステークホルダーを巻き込んで、どう改革していくのか。常にシステムとお客さまの要望のバランスをとりながら、改善していくことが大変なところですね」 PLMに良質なデータを貯めていけば、将来的にはAI活用が可能になる。そのために、現在のプロジェクトが必要不可欠になるという。そんな中野さんのやり甲斐とは何か。 「チームとしてグローバルな知見やメンバーの力を生かして、お客さまに価値あるものを提供できたときは何よりもうれしいですね。この会社で働くやり甲斐を感じます」

Digital Continuity Experience Center(DCEC)では、業務を想定したデモンストレーションや実機操作を通じて、導入後の業務に近い体験ができる。

農業用機械製造業向けPLM導入プロジェクトのシニアシステムエンジニアである渡邉 香帆さんは新卒入社5年目。肩書きにはエンジニアとあるが文系出身で、しかも前出の中野さんの大学の後輩にあたる。社風については「上司との風通しもよく、とても働きやすい会社です」。現在は日々、勉強しながら新しい試みにもチャレンジしている。

「おもに運用保守を担当しているため、もしシステムが止まってしまうとお客さまにご迷惑をおかけしてしまいます。システムが止まらないよう日々慎重に仕事に携わっています」

渡邉さんのような製造、設計システムを扱うエンジニアは人手不足が常態化し、業界にとっても貴重な存在だ。これからどういった社会人になりたいと思っているのか。

「先輩である中野さんが私のロールモデルです。若手も中堅も人手不足のなか、ご自分がお忙しいときでも先輩は手を差し伸べてくれます。私も先輩のように一人前のマネージャーに早くなりたいと思っています」。

デジタルスレッド(DT)チームでプリセールスおよびコンサルティングを担当している秋山 牧雄さん(左)とシニアシステムエンジニアの渡邉 香帆さん(右)

プリセールスおよびコンサルティングを担当している秋山 牧雄さんは入社3年目。社会人としては33年目になる。これまで外資系と日系の企業を経験してきた。

「TCSは外資系のなかでも自由度の高い会社であると思います。自分で何でもできる一方、自分でやらなければならない厳しさもある。その方が自分はやりやすいですし、日系よりも過ごしやすいと考えています」

同チームが目指すCDEは非常に大きなコンセプトであるため、国内外を問わず、最終的な目標となるデジタルツインまで到達できている企業はまだほとんどないという。

「デジタルツインに到達できるまでに、4~5段階のステップがあり、日本では1段目の実装もなかばという事例がほとんど。日本の製造業は設計/製造においてIT活用よりも人の技能を中心に進めてきた経緯があり、知識やノウハウが属人化していました。その人達が今、定年を迎えつつあるため、技術伝承の観点でもデジタル化を急ぐ必要があります。DTチームとしては、今後とも設計領域からデジタルツインの実現を目指していく提案を行い、日本の製造業のデジタル化を成し遂げたいと考えています」

左から

谷酒 幸

SACHI TANISAKE

Automotive

営業支援担当

クリシュナン スリヤナラヤナン

KRISHNAN SURYANARAYANAN

Automotive

ビジネスリレーションシップマネージャー

左から

秋山 牧雄

MAKIO AKIYAMA

Digital Thread

PLM コンサルタント

プリセールスおよびコンサルティング担当

宮沢 基

MOTOI MIYAZAWA

Connected Plant

MES コンサルタント

プリセールスおよびコンサルティング担当

中野 里菜

RINA NAKANO

Digital Thread

プロジェクトマネージャー

渡邉 香帆

KAHO WATANABE

Digital Thread

シニアシステムエンジニア