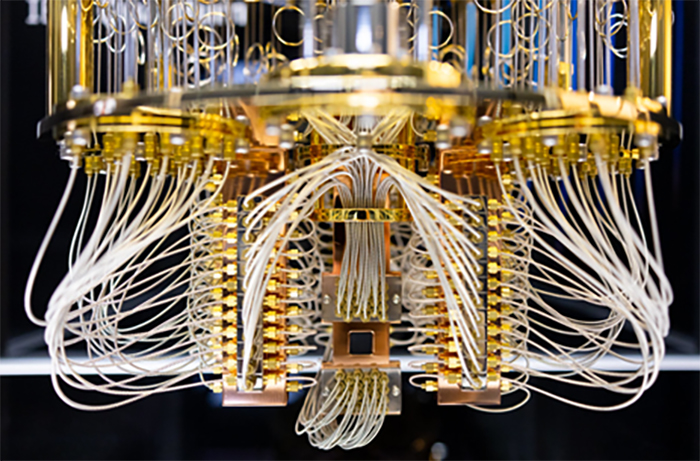

“IBM Quantum System One at Shin-Kawasaki (2)” by IBM Research, CC BY-ND 2.0

三菱ケミカルとMUFG(三菱UFJ銀行) は現在、スーパーコンピュータを超える性能を持つ量子コンピュータの実用化に取り組んでいる。両社は2021年から産業界主体の「量子技術による新産業創出協議会」(Q-STAR)にともに参画するなど、量子技術を活用した新たな産業創出を目指している。

両社が量子コンピュータの研究をスタートしたのは、2018年にIBMと慶應義塾大学が量子コンピュータの研究拠点である「IBM Q Network Hub@Keio University」を開設し、そこに参加したのがきっかけ。2021年には企業を中心としたQ-STARに参画し、量子コンピュータを使って社会的なユースケースを探っていく研究活動を始めた。

一見、両社は量子コンピュータから遠い業種のように思えるが、なぜ量子コンピュータの研究に参画したのか。三菱ケミカル Science & Innovation Center のMaterials Design Laboratory上席主幹研究員の高玘氏は次のように語る。

「量子コンピュータは将来、社会を一変してしまうような技術性能を有しています。そこで早期に研究に参加していくことで、今後、化学分野でデジタル活用をリードできるポジションを確保していきたい。そんな狙いがあるのです」

三菱UFJ銀行 システム企画部テクノロジー戦略統括グループ調査役の加藤準平氏もこう語る。

「金融機関でもデジタルは重要なキーワードとなっています。金融機関は昔から計算機を使ってビジネスを行ってきた経緯があります。量子コンピュータ技術のポテンシャルはものすごく大きいです。これをビジネスにどのように役立たせるか、世界中でユースケースやキラーアプリケーションの探索をしています。量子コンピュータでゲームチェンジが起こる可能性もあり、将来を見据え参画することになったのです」

量子コンピュータはスーパーコンピュータで取り扱うのが難しい問題に対しても、

指数関数的なスピードで計算できる可能性がある

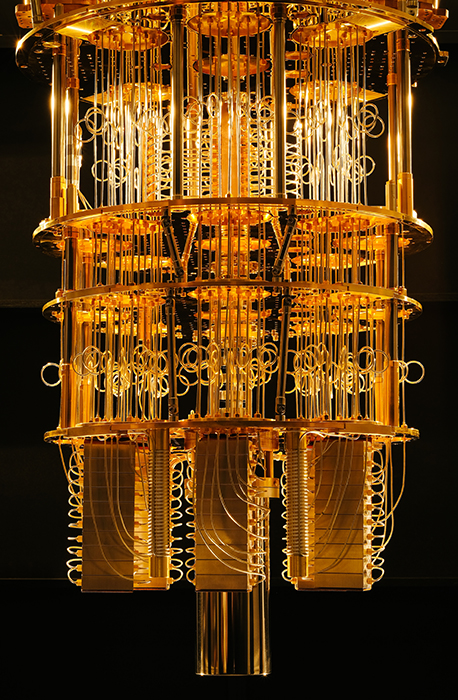

“IBM quantum computer” by IBM Research, CC BY-ND 2.0

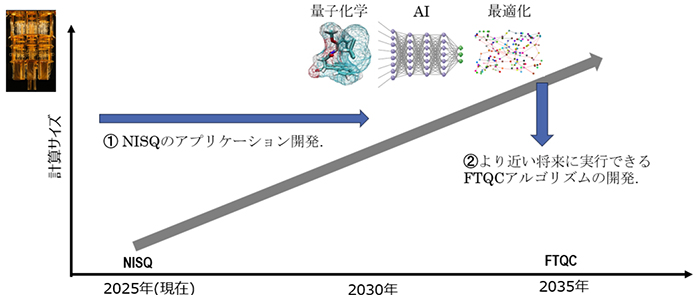

研究を始めてから今年で7年目。これまでにどんな成果が上がっているのか。高氏によれば、現在の量子コンピュータはNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum Computer)といわれ、小中規模で誤りを訂正する機能を持たないデバイスで、計算リソースも限られている。

ここで大きく二つの道がある。一つは、このNISQデバイスを最大限に活用して、実用的なアプリケーションをいかに開発していくかという方向性である。もう一つは、将来的に実現する理想的なデバイス「FTQC(Fault-Tolerant Quantum Computer)」の産業応用を見据えたアルゴリズムの開発である。

IBMやグーグルのロードマップを鑑みると、FTQCを現実の産業課題に応用できるのは2035年頃になると考えられている。これを踏まえ、NISQ時代においてもFTQCの実現を見据え、より近い将来の実用化に備えて、FTQC向けの有効なアルゴリズムや手法を今のうちから構築しておくことも重要な戦略と言える。

「現在は、この二つの方向性に基づき、材料の量子化学計算、AI、最適化といった分野において、量子コンピュータの応用を目指して研究を進めています」と高氏は語る。具体的には、光や電気に関わる材料(例えば:半導体や有機EL、リチウム電池)のシミュレーション、ロボティクスへの応用、さらに生成AIと量子計算を組み合わせた新たな材料開発のプラットフォーム構築など、多様な領域に展開が広がっている。

一方、三菱UFJ銀行のほうはどうだろうか。加藤氏が続ける。

「私たちも現在のNISQの活用・将来に向けたFTQC向けのアルゴリズム開発の観点から、金融分野へのビジネス活用を目指し、AIへの活用・金融市場のシミュレーションへの応用を研究しています。例えば量子生成モデルによる金利指標の生成、量子AIによるクレジットカードの不正検知、また将来に向けたより高速な量子シミュレーションなどが研究成果です。今のデバイスではビジネスに活用できる規模の計算はまだ難しいですが、私たちの研究はソフトウェアの方向からより量子コンピュータの実用化を近づけることにつながっています」

大きな可能性を持った量子コンピュータ。そのすごさを高氏にわかりやすく説明してもらおう。

「ある限界値を超えると一番優れたスーパーコンピュータでも計算できなくなります。しかし、量子コンピュータなら限界値を超えても計算できてしまうのです。ある値まではスーパーコンピュータでも速く計算できるのですが、限界値を超えると量子コンピュータが大きく引き離し、数億倍のスピードで指数関数的に計算することが可能なのです。量子コンピュータは計算が大きくなればなるほど機能を発揮するのです。たとえば、化合物など計算量の多いシミュレーションはスーパーコンピュータでも対応できない領域があり、そこで量子コンピュータの性能が活かせる可能性があるのです」

ただ、量子コンピュータは既存のコンピュータと動作原理が違うため、同じように扱うことはできない。量子コンピュータ用に計算方法などを書き換え、動かす必要もある。

量子コンピュータの進展には

ユーザー企業のいろんな目線を交える必要がある

では今後、量子コンピュータはどのように進展していくのだろうか。高氏が言う。

「まずは2030年前後を目標に、現在直面している社会課題の解決に取り組みたいと考えています。それがある程度確立されていけば、2035年頃にはさまざまな分野で応用できると考えています。世界的に見ると、量子コンピュータの研究は米国がリードしています。日本もここ2~3年で注力を強めており、現在では研究費の規模においても米国と比べ遜色ないレベルとなっています」

量子コンピュータが実現していけば世の中の何が変わっていくのだろうか。

「内閣府の量子未来社会ビジョンによれば、2030年には国内の量子技術の利用者を1,000万人にすることを目指しています。たとえば、スマホの中に量子コンピュータを使う機能が内蔵されており、知らないうちに皆が使っている。現在のデータセンターが量子コンピュータの拠点となって、皆がクラウドで使えるようになるイメージです」(高氏)

実物の量子コンピュータの写真を見ると、装置に囲まれ、いかめしい雰囲気を醸し出している。しかし実際には装置のほとんどは冷凍庫であり、本体は小さなチップに過ぎない。チップを動かすには絶対零度であることが条件。だから冷凍庫に入っているというわけだ。

三菱グループでは両者のほかにも量子コンピュータの研究を進めている企業が複数ある。量子コンピュータの研究に従事する両社は現在、内閣府主導の国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム」(SIP)にも参画している。両社は共同研究によってどのような効果を生んでいると考えているのだろうか。

「産業振興に資することが最も大事なことだと考えています。やはり量子コンピュータはソフトウェア・ハードウェアとも1社だけで開発できるものではなく、未来の技術であり、人類レベルで研究していくことが必要となっています。まさに産官学での連携、ひいては海外企業とのコラボも含め、日本・世界を挙げて取り組んでいかなければならない研究だと思っています」(加藤氏)

「皆さんと協力しなければ、目標を達成することはできません。現時点では、量子コンピュータがすごいものであることは分かっていますが、具体的な活用方法については依然として模索中です。今後はユーザー企業のいろんな目線を交えながら、ユースケースを探していく必要があります。その意味でも、オープンイノベーションのようにユーザー企業同士の連携がとても重要で、企業間のネットワークを輪のように“つなぐ”ことが大事だと考えています」(高氏)

INTERVIEWEE

三菱ケミカル

高玘(写真左)

QI GAO

Science & Innovation Center

Materials Design Laboratory

上席主幹研究員

三菱UFJ銀行

加藤準平(写真右)

JUNPEI KATO

システム企画部

テクノロジー戦略統括グループ

調査役

三菱ケミカル

三菱ケミカルは創業1933年。グループのPurposeである「人、社会、そして地球の心地よさが続いていくKAITEKIの実現」に向け、機能商品、素材を手掛ける総合化学メーカー。社会が求める最適なソリューションを提供し続けるグリーン・スペシャリティ企業を目指す。従業員数は連結 38,589 名、単独13,249名(2025年3月末現在)。

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行は1919年設立。従業員数は31,427名(2025年3月末現在、単体)、支店は国内415、海外100(2025年3月末現在)。 3大メガバンクの一角を占める国内最大手の銀行。