ENEOSがカーボンニュートラルの燃料である「合成燃料」を万博シャトルバスに供給する。合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初の試み。CO₂と水素を原料とする合成燃料の可能性を探る。

ENEOSは今年4月から万博シャトルバスに合成燃料の供給を開始した。CO₂と水素から一貫製造した合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初の試みだ。西日本ジェイアールバス、日野自動車と共同で2025年大阪・関西万博の開催期間中に、この合成燃料を使用した万博シャトルバスを運行する。合成燃料は将来のカーボンニュートラル社会へ向けた燃料のひとつとして注目されており、さらなる技術開発を進めると同時に、万博を活用して社会での認知度を高めていく狙いだ。

合成燃料で走る万博シャトルバスは、大阪・関西万博期間中に、大阪駅北口(うめきたグリーンプレイスバス駐車場)と大阪・関西万博の会場である夢洲を結ぶ。合成燃料を使っているバスはそのうちの1台。同社中央技術研究所技術戦略室事業企画推進グループ上席研究員の島田 孝司氏はこう語る。

「乗り心地は従来とまったく変わらず、違いを感じることはありません。そして誤解してほしくないのは合成燃料専用の特殊な仕様のバスを使っているわけではないことです。軽油を使う既存のバスが利用可能で、そのまま従来の石油由来の燃料から代替できることが合成燃料のメリットです。自動車メーカーも今まで通りの技術で強みを発揮できるうえ、カーボンニュートラルも実現できる。一挙両得であることが大きなメリットだといえます」

うめきたグリーンプレイスバス駐車場-周辺(イメージ図)。

資料提供:西日本旅客鉄道株式会社

原料は無限にある「合成燃料」のメリットとは?

聞き慣れない言葉だが、合成燃料とはそもそもどんな燃料なのだろうか。中央技術研究所サステナブル技術研究所 合成燃料・プロセスグループ 上級研究員の常岡 秀雄氏が次のように語る。

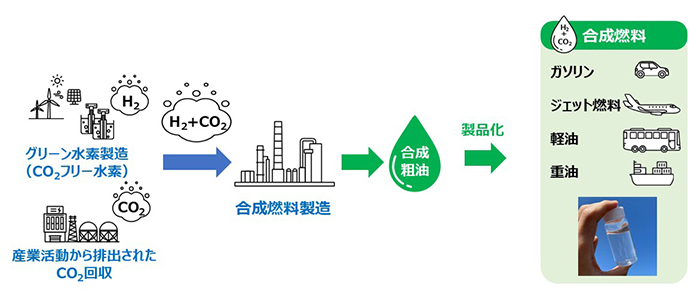

「合成燃料はCO₂と水素を原料にしています。CO₂は工場や大気中から回収したものを使用し、水素は再生可能エネルギー由来の電気と水を使ってつくっているためCO₂フリーです。現在、社会がカーボンニュートラルへ移行していくなかで、社会全体の選択肢のひとつとして合成燃料が注目されているのです」

その大きな特徴としては、まずCO₂を削減できる燃料のひとつであること。次に従来の石油製品と同様に扱うことができるので、燃料を使う自動車や航空機、船舶などのモビリティ本体、あるいは製油所、サービスステーションのようなインフラをそのまま使うことができる。そのうえ、EVと違い液体燃料であることから貯めておくことができ、エネルギーの安定供給やレジリエンスの面でもメリットがある。島田氏も言う。

「合成燃料はCO₂が原料となっていますが、燃料としてエンジンで燃やしたときに、従来のガソリンや軽油と同じようにCO₂は排出されます。しかし、つくる際にCO₂を原料として消費しているため、プラスマイナスゼロになります。だからこそ、カーボンニュートラルの燃料として注目されているのです」

課題は従来のガソリンや軽油と比べ、コスト面では少し割高であること。そのため、同社では技術開発によって、このコストを下げる努力を続けている。

「石油各社はバイオ由来の燃料をはじめとして、カーボンニュートラルの燃料開発に取り組んでいます。そのなかで当社がCO₂と水素を原料とした合成燃料に着目したのは、過去に日本GTL技術研究組合に参画し、天然ガスから液体燃料をつくる技術(GTL, Gas to Liquids)を開発してきた経緯があるからです。この技術をベースに、石油精製で培った触媒反応・プロセス技術を組み合わせ、CO₂と水素から合成燃料を一貫製造できる国内初の実証プラントを稼働させています。CO₂は工場や大気中から回収できること、水素は再生可能エネルギーを用いた水の電気分解で製造することから、原料は豊富に存在しているといえます。」(常岡氏)

合成燃料の製造工程。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「グリー ンイノベーション基金」のご支援のもと、2024年9月にENEOSの中央技術研究所内に完成した実証プラントで製造。

EVは莫大なインフラ投資がかかるが合成燃料は?

現在、コスト面ではバイオ由来の燃料のほうが割安だ。しかし、バイオ由来の燃料はどうしても原料に限りがあるうえ、需給バランスの点で問題が残る。そのため、将来的に合成燃料を必要とする時代が必ずやってくると島田氏は語る。

「国の方針のもと、2030年代には合成燃料を実際に自動車や航空機などのモビリティに使えるようになる時代がやってくるとみています」

もちろん合成燃料を巡って競争相手となるプレーヤーも存在する。しかし、そのなかでもENEOSは、世界でもトップクラスの技術力を有しているという。

では、カーボンニュートラルの燃料は今後、本当に普及していくのだろうか。

「現在、廃食油などのバイオマスをおもな原料とする次世代航空燃料のSAFについては、2030年までにSAFなどの利用により2019年対比で5%の炭素排出量を削減するといった国際的な目標が設定され、各国にてSAF導入の義務化などの規制が始まっています。また、CO₂削減のために自主的にカーボンニュートラル化を目指している企業もあり、多少コスト高ではあっても、カーボンニュートラルの燃料はこれから拡大していくと考えられます」(島田氏)

自動車はEV化が進んでいるが、航空機や船舶は乗り物自体が大きいためEV化は困難だといわれている。そのため、航空機や船舶でカーボンニュートラルの燃料を採用する流れが先行していくとみられる。

「EVの普及には充電スタンドの拡充や、現在の国内の発電能力では電力供給が賄えないといわれるなど、EVをメインとした社会にするには、莫大なインフラ投資がかかります。一方、合成燃料は既存のインフラで、既存の自動車に供給することができます。合成燃料の社会実装は社会的なメリットが大きいのです。当社では今後とも石油由来の製品を安定供給しつつ、将来のカーボンニュートラル社会の実現に向け、率先して社会に貢献してきたいと考えています。万博に行かれる方はぜひ合成燃料で走るシャトルバスをご利用いただければと思っています」(島田氏)

INTERVIEWEE

島田 孝司 KOJI SHIMADA

中央技術研究所技術戦略室

事業企画推進グループ

上席研究員

常岡 秀雄 HIDEO TSUNEOKA

中央技術研究所サステナブル技術研究所

合成燃料・プロセスグループ

上級研究員

ENEOSホールディングス株式会社

2010年設立。石油製品ほか事業、石油・天然ガス開発事業、機能材事業、電気事業、再生可能エネルギー事業などを手掛ける。1999年に日本石油と三菱石油が合併し新日本石油となり、2010年に新日本石油と新日鉱グループが経営統合してJXグループが発足、2016年に東燃ゼネラルグループと経営統合して誕生した。日経平均株価の構成銘柄のひとつでもある。社会人野球チーム(ENEOS野球部)と女子バスケットボールチーム(ENEOSサンフラワーズ)を有している。