鉄道事業者が運転士や車掌の養成や訓練のために用いるのが鉄道シミュレータ。この分野で国内シェア70%(台数ベース)を誇る業界のトップ企業が三菱プレシジョンだ。

三菱プレシジョンは1962年の創業期からシミュレータ事業を展開。航空自衛隊向けのフライトシミュレータから始まり、現在は各種シミュレータを開発・提供している。鉄道シミュレータは1960年代から手掛けており、当時の国鉄へ電気機関車トレーナを納入したところからスタート。現在はJR各社をはじめとした多くの鉄道事業者で、さまざまな訓練目的に合わせたシミュレータが採用されている。

鉄道総合技術研究所との共同研究から、視線検出センサーを活用した

独自の視線検出システムを開発

強みは、これまでに蓄積してきた知見や経験を生かしてリアリティの高い製品がつくれること。なかでも、顧客である鉄道事業者が撮影した路線の映像をシミュレータに取り込んで鉄道車両を模擬的に走らせることができるのは三菱プレシジョンの独自機能だ。

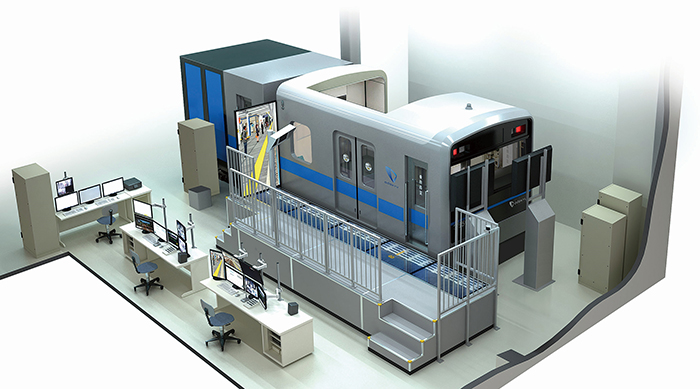

鉄道シミュレータ。

「鉄道シミュレータは、ブレーキやマスコン(電車を加減速する際に操作する装置。マスターコントローラーの略)を操作することにより、コンピューター・グラフィックス(CG)で作った映像や、シミュレータ会社が撮影した実写映像上で模擬的に鉄道車両を走らせるものが主流です。当社はCG制作、自社撮影のどちらにも対応しています。これらに加えてユーザーさまが撮影した映像を取り込んで模擬的に鉄道車両を動かす機能もあり、これは他社にはない当社独自のものになります」

このように話すのは、営業第一部 鉄道システムグループの佃 駿太氏。鉄道事業者が撮影した路線の映像を使えることで、線路の改修などの理由で信号や標識の位置が変わってしまった場合にも、シミュレータ訓練用映像の準備を素早く完了させられるメリットがある。

他社にはない独自機能がほかにもある。それは『運転訓練用振り返り支援システム』と『視線検知システム』だ。前者はブレーキやマスコンの操作や、異常事象に対しての処置スピードの速さなどを記録するものであり、鉄道総合技術研究所との共同研究を生かして開発された。後者は視線検知センサーを活用することで、運転士の注視箇所を自動で認識・評価することを可能にしたものである。どちらも訓練の効率性と高い訓練効果の両立を果たすシステムで、数値やグラフによって定量的に評価ができるだけでなく、訓練結果の比較や教官による評価のバラつき防止を可能にした。

とくに視線検知システムは三菱プレシジョンの最新技術だ。

「センサーを取り付けただけでは運転士がシミュレータ画面上の映像のどこを見ているかということしか分かりません。どこをどれだけ見たかを判別するシステムを自社で開発して搭載しました。これによって、運転中に信号機や標識などを見た回数や時間、運転時間中に占める信号機や標識を見た時間の割合といったことまで分かるようになっています」(佃氏)

基本的に運転士には前方注視義務がある。計器に集中しすぎているなど、訓練を通してひとりひとりの運転士が自分の視線誘導のクセを理解することで、各自で対策を考えて実行するきっかけづくりとして生かすことができる。

各鉄道事業者で導入が進む『運転訓練用振り返り支援システム』と『視線検知システム』

JR西日本では見習い運転士の乗務前講習などに活用

運転訓練用振り返り支援システムと視線検知システム。

『運転訓練用振り返り支援システム』と『視線検知システム』は、各鉄道事業者で活用されている。導入先のひとつであるJR西日本では、2019年に既存の鉄道シミュレータを改修するかたちで導入された。異常時の処置対応訓練のほか、車両種別、複線・単線、閉そく方式、保安装置種別、ワンマン・ツーマンなど条件を細かく変更して訓練できるようになっている。

JR西日本ではおもに、見習い運転士の乗務前講習、運転士の異常時対応訓練の2つで活用されている。

前者は、計器類を注視しすぎる見習い運転士に対し、見るべき対象物を適切に見ていたか、どういうクセがあるのか、といったことを視覚的に示すことができるようになり、訓練効果を上げることができたという。後者は、運転士が年に1回必ず受けなければならない鉄道シミュレータを使った異常時対応訓練の結果をフィードバックするために活用している。訓練を通じて事故事象にきちんと対応できるか、どう対応したのかが客観視できることから、振り返りができるようになっている。このほか、一人の運転士の訓練結果をほかの運転士も見て、気付きを得る機会にもしている。

JR西日本は、在来線運転シミュレータを乗務員区所(乗務員の勤務地)42カ所に設置している。乗務員区所のシミュレータには前述の運転訓練用振り返り支援システムと視線検知システムを搭載。乗務していない空き時間にも訓練できるようにするために設置されている。そのほか大阪府吹田市にある社員研修センターには動力車操縦者運転免許を取得するために、さまざまなタイプのシミュレータが設置されており、なかには運転士と車掌が合同で訓練できる車両のモックアップを使ったものもある。こちらにも運転訓練用振り返り支援システムが搭載され、運転免許取得のステップのひとつとして活用されている。

異常事象の早期発見能力向上のため視線方向に着目

徳島大学と電気通信大学との共同研究から特許を2件出願

三菱プレシジョンでは訓練効果をさらに高める機能の研究・開発を推進している。鉄道シミュレータなどを活用した訓練で身につける異常事象発生時の対応だけでなく、異常事象の早期発見能力向上に向けた実効的な訓練を実現するため、徳島大学と電気通信大学と共同で鉄道運転士の視線方向に着目した訓練機能向上に関する研究を進めている。共同研究を担当する民需シミュレーションシステム部 鉄道システム課の村上 遼氏は、研究を始めた経緯を次のように説明する。

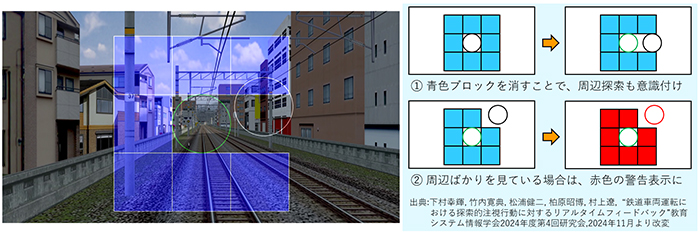

共同研究成果の例。線路周辺で発生する異常事象の早期発見能力向上に向けたサポート機能。白丸が注視位置、青色が周辺ブロック(探索範囲)、視線の動きに合わせて表示を切り替え、前方注視と周辺探索のバランスを身に着ける。

「鉄道シミュレータの視線を検知する技術を評価に活用することを模索したことから共同研究が始まりました。研究は最初、鉄道シミュレータではなく自動車シミュレータ向けにスタートしており、すでに製品化もしております。この実績を踏まえて、現在鉄道シミュレータに適用できる技術の開発を大学と共同で行っているところです」

共同研究の成果については、徳島大学が主体になって実施。すでに一般社団法人教育システム情報学会で研究成果が発表されたほか、この6月に実施された国際会議でも発表されている。このほかの共同研究の成果としては、2件の特許出願がある。

共同研究の成果から生まれる新技術は、既存の視線検知システムの新機能として活用される。まだ視線検知システムを導入していない鉄道事業者への導入提案の際に一緒にすすめることはもちろんのこと、JR西日本などすでに視線検知システムを導入している鉄道事業者への提案も実施する考えだ。

「鉄道シミュレータを導入する根本的な目的は、運転士の技能向上と事故を減らすことにありますので、共同研究から生まれた新技術の有用性を説明することで、鉄道事業者に広く普及させることができると思っております。お客さまからのご要望をもとに、本システムにとどまらない訓練ニーズに合ったシミュレータを提供してまいります」(佃氏)

鉄道が安全に運行され安心して乗れることや、定刻通りに発着できることの背景のひとつに、運転士が絶えず訓練を実施することによる優れた運転技能の獲得がある。実車両を使うことなく、仮想的に作り上げたさまざまな状況を想定した訓練を行うためには鉄道シミュレータの果たす役割は大きく、三菱プレシジョンにかかる期待はこれからも高い。

INTERVIEWEES

佃 駿太 HAYATA TSUKUDA

営業本部 シミュレーションシステム事業部

営業第一部 鉄道システムグループ

村上 遼 RYO MURAKAMI

鎌倉事業所 シミュレーションシステム統括部

民需シミュレーションシステム部 鉄道システム課

三菱プレシジョン株式会社

フライトシミュレータと航法装置の設計・製造会社として1962年に発足。現在では、シミュレーションシステム、航空・宇宙機器、パーキングシステムの3事業を中心に、安心・安全・快適な未来社会実現のため、社会インフラのアップデートに貢献している。