企業のAI導入に向けて包括的なサポートを提供し、ビジネス変革を促進する共創ハブとなっている日本TCSの「TCS AI Studio」とは。

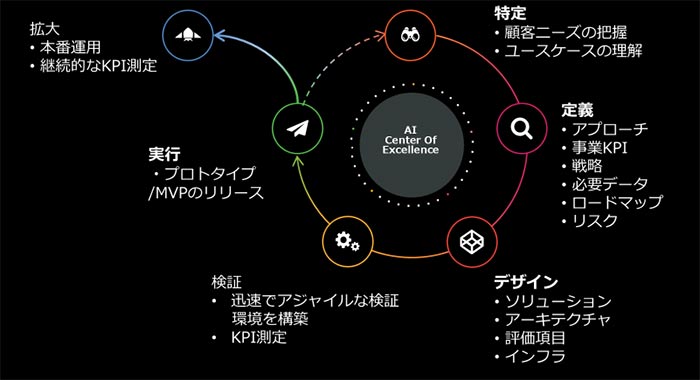

日本TCSは、AI活用を専門とするチーム「AIセンターオブエクセレンス(AI CoE)」を擁し、企業の生成AIの活用へ向けた戦略的アプローチを提供。AI CoEはAIサービスのコンサルティングから立ち上げ、運用までを支援し、顧客企業のビジネス変革を加速させている。

AIを活用したDXでは、AIを採用・実装する際の障壁を取り除き、収益、生産性、コスト抑制に対する適切な対処をすることが必要だ。また、AIの運用や蓄積されたノウハウの確保に必要な投資を行い、課題を克服する努力もしなければならない。こうしたAIにおける取り組みについて、AI CoEが顧客にワンストップでAIジャーニーを構想、定義、実現する共創ハブの役割を果しているのが「TCS AI Studio」だ。

AIセンターオブエクセレンス(AI CoE)の役割。

同社では、コンサルティング部門、アプリ開発・保守、基幹システム、ネットワーク、IoT、セキュリティなどを担当するサービスデリバリー部門、そして研究開発部門の3つに分かれている。これらを横断し、TCS全体としてAIのナレッジ、ソリューションを提供するための役割を担うのがAI CoEとなっている。同チームに所属するAIラボデータサイエンティストの國澤 龍之介さんはこう語る。

「TCS AI StudioはAI CoEがお客さまにソリューションを提供するにあたり、どんな課題や解決策があるのか。ヒアリングとプレゼンテーションをする場として生まれました。まずここでAI CoEがお客さまのニーズを整理し、インドの研究開発チームと連携しながら、サービスデリバリーの各部門に要件を展開していきます。また、お客さまにとってAIはなかなかイメージしづらい分野でもあります。TCS AI Studioでは、実際の仕組みや導入効果を具体的に体感していただくことで、相互理解と信頼関係を深める場にもなっています」

社内業務でのAI導入が進展、顧客対応分野は模索段階に

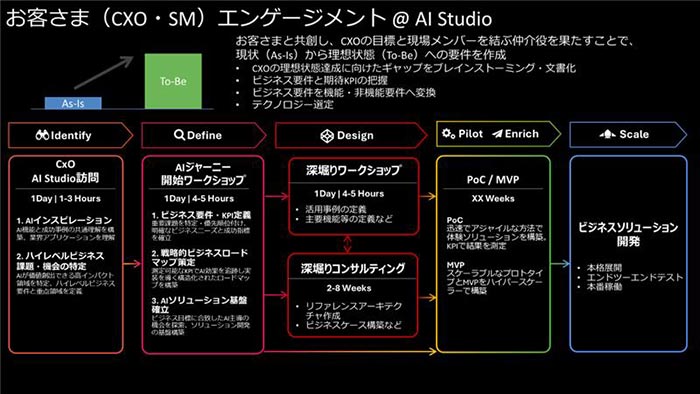

TCS AI Studioでは、顧客と共創しながら、目標と現場メンバーを結ぶ仲介役を担い、現状から理想の状態へ至るまでのロードマップを描き、要件を整理していく。具体的な流れとしては、まずAIの機能紹介や成功事例の共有を行い、その後に課題の特定や成功指標などを決める「AIジャーニー開発ワークショップ」を実施する。続いて「深堀りワークショップ」と「深堀りコンサルティング」を経て試験的な運用を行い、本稼働へと移行していく。

ソリューションの内容によって全体にかかる時間は異なるが、なるべく早く導入したいという希望を持つ顧客が少なくない。訪れる顧客の業種は、製造、保険、銀行、航空、建設など幅広いという。

では、実際に顧客はどんなニーズを抱えているのか。

「今多いのは、膨大な社内資料のなかから必要な情報をAIで素早く見つけたいというニーズです。ほかにも、熟練者の専門知識をデジタル化して誰もが活用できるようにしたい、精度の高いAIを全社・部門単位で安全に運用したい、ビジネスに活用できる予測モデルを継続的に運用したい、システム管理をAIで効率化したい――など、さまざまな要望が寄せられています」(國澤さん)

現状では、全体的にビジネスオペレーション領域でのAI活用ニーズが高く、その一方で、企業変革やイノベーションを目的としたAI活用はまだ少ないという。

同チームAI go-to-marketテクニカルアーキテクトのムッタラサン ムトゥクリシュナンさんはこう述べる。

「日本ではAI活用を進めたいという意欲は高いものの、実装するという点ではまだ始まったばかりです。他方、英語圏では生成AIの学習に必要な世界中のデータセットが豊富なため、生成AIの学習が簡単です。精度も高く、知見が蓄積しやすいため、AIの成長が加速しています。一方で、日本語での情報はまだ少ないため、翻訳や学習のために新たなデータが必要になります。

そのため、日本語と英語ではAIの成長速度に差があるのです。中国は独自の発展を遂げていますが、インドは英語圏でもあることから、グローバルな基準でAIが成長しているといえます」

人とAIが能力を補い合う時代へ

今後AIの進化はどう進むのだろうか。國澤さんは「現在の生成AIの性能をたとえるなら、新卒1~2年目の社員といったところです。これから4年くらい経てば、一人前として業務を任せられるレベルに成長していくイメージですね」と話す。

「AIの技術開発スピードは非常に速く、機能が更新されることを前提に取り組む必要があります。早めに取り組むことで知見を蓄積できるため、開発スピードについていく意味は大きいと思います。ただし、必ずしもトップランナーを目指す必要はありません。まず始めてみることが大切ですが、他社の動向も参考にしながら進めていくほうが、より現実的で賢いやり方かもしれません」

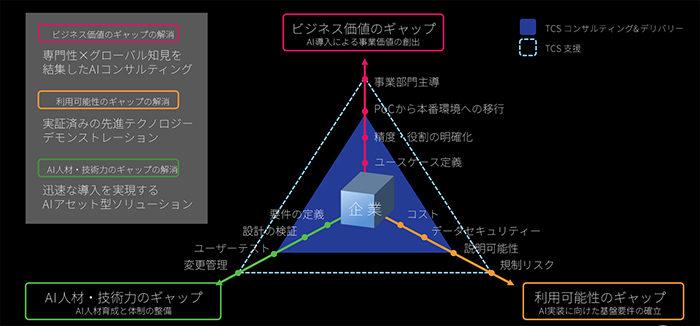

その点、TCS AI Studioでは多くの顧客と接してきた経験から知見を蓄積しており、導入に生じる課題や失敗事例をふまえて、ベストプラクティスを提供できる。

TCSによる3つの次元のAI導入課題の解消。

「最近では、とくにデータ・セキュリティへの懸念が高まっています。機密性の高いデータをAIで扱う際に、どのように安全性を確保するかが重要なポイントです。また、好ましくないアウトプットをどう制御するのかも課題のひとつです。AIは新しいデータを次々と取り込みながら成長していくため、対応には終わりはありません」(ムトゥクリシュナンさん)

もしかすると、一般のビジネスパーソンはAIを使い続けながらも、専門知識や暗黙知を“活用する”ことに専念したほうがいいのかもしれない。知識はAIに敵わない分、いかに知識を活用できるかがこれから重要になってくる。あと数年経てば、目標達成のために自律的に計画を立て、タスクを実行していくAIエージェントも本格化していくとみられている。

「人とAIが能力を補い合いながら仕事をする時代へ向かうでしょう。その先には、AIを軸に人間の働き方をサポートしていく仕事もでてくるでしょう」(ムトゥクリシュナンさん)。

最後に國澤さんはこう話す。

「AIに詳しくなくても構いません。AIの“今”を知るためにも、ぜひ私達にご相談ください。いつでもTCS AI Studioにお越しいただければと思います」。

日本TCSのAIサービスについてはこちら

INTERVIEWEES

國澤 龍之介 RYUNOSUKE KUNISAWA

AIセンターオブエクセレンス

AIラボ

データサイエンティスト

ムッタラサン ムトゥクリシュナン MUTTHARASAN MUTHUKRISHNAN

AIセンターオブエクセレンス

AI go-to-market

テクニカルアーキテクト

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社

インド本社は1968年設立。世界最大規模の多国籍複合企業体であるタタ・グループの一員で、 世界55カ国に高度スキル人材を擁し、202カ所のサービスデリバリーセンターを有する。 日本TCSはTCSと三菱商事との合弁会社として2014年に発足。コンサルティングを基盤とし、ビジネス、テクノロジー、エンジニアリングのサービスやソリューションを総合的に展開する。