多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

未来を担う若者たちの挑戦、万博会場から世界へ

-高校生MIRAI万博で、成果発表(第1部)-

大阪・関西万博で7月31日に開催された「三菱みらい育成財団 高校生MIRAI万博」。日本全国の高校生が、学校で取り組んでいる探究活動を広く世界に向けて発信することを目的に、三菱みらい育成財団が主催して行われたもので、発表の様子は会場のみならず、オンラインで全世界に向けて中継されました。

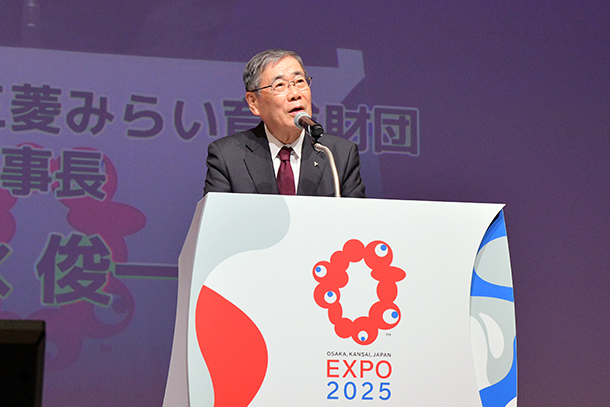

開会にあたり、三菱みらい育成財団の宮永俊一理事長が登壇し、若者が自ら問いを立て、多様な視点から物事を考え、仲間と協力して目標に挑む経験の重要性を強調しながら、次のように語りました。

「本日の発表は、異なる背景や価値観を持つ仲間と共に学び合い、悩み、ぶつかり合いながら一つの目標に挑んだ、今日に至るまでの日々の探究の成果です。高校生の皆さんの真剣な眼差しと熱意あふれる挑戦に触れていただき、未来への確かなる芽吹きを感じていただければ幸いです。」

開会前のEXPOホール

|

三菱みらい育成財団 宮永俊一理事長

|

第1部は、日頃取り組んでいる探究学習・探究活動の「成果発表」。全国の助成対象校から364校がエントリーし、書面審査とオンライン発表・選考会という二段階のプロセスを経て、この日、最優秀賞に選ばれた6チームと優秀賞14チーム、合わせて20チームが万博会場に集いました。

探究のテーマは地域の特産品活用・開発から防災、福祉、ジェンダー、環境問題、世界的な平和問題までと幅広く、どの取り組みにも「未来を担う世代のまなざし」が込められています。発表の詳細は高校生MIRAI万博のページ

やアーカイブ映像

をご覧いただくとして、ここでは、EXPOホール・シャインハットで発表した最優秀賞、そしてウーマンズパビリオン「WA」スペースで発表した優秀賞のうち、3チームについてインタビューも交えながら紹介します。

最優秀賞6チームは、万博開会式も行われたEXPOホール・シャインハットで発表

|

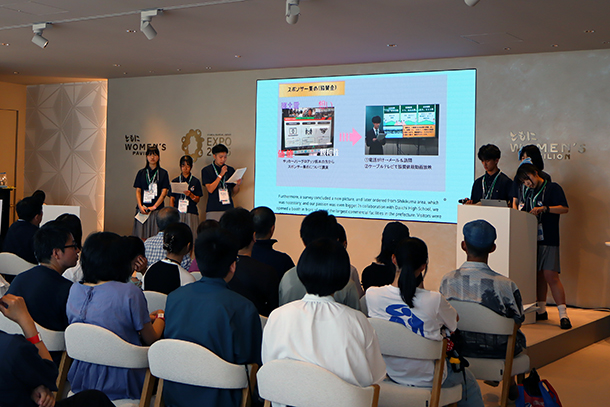

優秀賞14チームはウーマンズパビリオン「WA」スペースで発表。熱気に包まれた会場

|

【最優秀賞】長崎県立長崎東高等学校

― Critical Thinking for Peace~絵本を通した新しい平和教育~

「Peace Creators from Nagasaki」は長崎出身の高校三年生5人チーム

|

長崎県立長崎東高等学校のチーム「Peace Creators from Nagasaki」が取り組んだテーマは、「なぜ争いは起こるのか?」 被爆地である長崎で生まれ育った生徒たちにとって、「平和」は決して抽象的な概念ではなく、日常の延長線上にある切実なテーマです。

「長崎で生まれ育った私たちは、幼い頃から平和教育を受けてきました。その経験こそが、他県にはない『長崎の高校生ならではの探究』につながりました」と、生徒たちは語ります。

探究が始まったのは24年4月。ちょうどロシアのウクライナ侵攻が激化した頃でした。

「ただ平和は大切だといっても、誰もが分かっていることなので、『ロシアのウクライナ侵攻がなぜ起きたのか、どうすれば起こらなかったのか』を考えてもらいたい、というのが最初のきっかけでした。そこから、争いが起こらないようにするにはどうすればよかったのか、多面的思考力が大切ではないか、という議論になり、辿り着いたのが『絵本』でした」

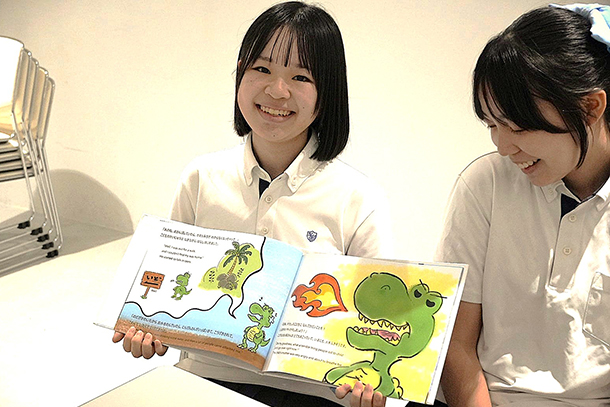

絵本には2つの「表紙」が。この裏側に「となりのかいじゅうたち」の表紙がある

|

イラスト担当の藤原美結さん。お気に入りの絵を選んでもらった

|

今回製作した絵本には、読者が自然と「相手の立場」を想像できるようにと、ある仕掛けが施されています。絵本は前後どちらからでも読め、「かいじゅうたち」と「にんげんたち」、二つの視点から読み進められる構成にし、読者に「なぜ争いは起こるのか」「どうすれば防げるのか」を自然と考えさせるのです。

探究の過程では、フィールドワークで東京大学、長崎大学、国連大学、ハワイ大学を訪ね、市内の児童クラブで絵本の読み聞かせを行うことで絵本の効果検証を実施。さらにクラウドファンディングを活用して絵本を印刷し、完成した絵本は長崎県内の25の図書館、31の学童施設、海外の大学等に寄贈するまでに、輪が広がりました。

この躍進ぶりに、学校の後輩たちは触発されているそうです。

「『どんな風に探究されたんですか?』と質問を受けるようになるなど、彼女たちは後輩たちの道しるべになっています」 と担当の同校 鳥居正洋教諭。「しっかり学べば、こういう人たちになれるという存在に彼女たちがなったことは、本当にうれしい。さらにうれしかったのは、発表の最後にリーダーの鴨川恵子さんが、『私たちの活動はこれで一区切りですが、これからも長崎の高校生が平和を発信し続けます。どうか長崎の高校生に期待してください』と言ってくれたこと。さまざまな学校で探究に限らず、本気で頑張っている生徒たちが大勢いる。そんな高校生たちが光り輝ける機会をいただけたことは大変ありがたい。“高校生頑張っているんだな”と大人が実感できるこのような機会は、受賞した彼女たちにとって一番大きな宝だと思います」

※絵本の中身は、長崎東高校のnote

で閲覧可能です。(期間限定)

質疑応答の一コマ。手前がリーダーの鴨川さん

|

決めポーズは「ハート」。発表後の撮影で笑顔も溢れます

|

【最優秀賞】和歌山信愛高等学校

―美と倫理の融合 次世代メイクブラシの開発

i-girlの発表は壇上に一人。発表が進むにつれプレゼンテーションに観客が引き込まれていく

|

和歌山信愛高等学校のチーム「i-girl」は、動物毛に頼らない新しいメイクブラシの開発に挑みました。環境負荷や倫理的課題を解決するため、合成毛と備長炭を組み合わせた素材を研究し、理想的なメイクブラシを作り上げたのです。

きっかけは、メンバーの中尾姫那さんがニュージーランド留学中に参加したエシカル※イベントで、毛皮や動物素材を使った産業の実態を知ったこと。日本では毛や革は伝統文化である一方、動物愛護などの観点で批判もあります。一方、メイクブラシに着目したのは、幼いころから美容が身近な存在で、興味があったから。母親が美容関係の仕事に従事するなかで、動物毛のメイクブラシに課題があることも聴いていたそうです。これらの問題意識から、科学技術の進化を活かしメイクブラシの新素材開発ができるのでは?という思いから探究活動はスタート。地元のさまざまな企業や団体の力を借り、試作品を作り検証を重ねた結果、備長炭とポリマーを組み合わせた新素材を開発しました。これによりコシと弾力性を実現し、合成毛よりもしなやかで均等な化粧品の塗布ができるのだとか。

※エシカル=「倫理的」「道徳上」という意味の形容詞。倫理的=環境保全や社会貢献という意味合いで使うこともある。

「将来は日本で高級ゾーンのメイクブラシを展開する一方、その収益をもとに安価で高品質なメイクブラシを開発途上国に展開し、環境に配慮した合成毛メイクブラシが『基本』という価値観を世界に広めたい」と中尾さん。そのために今後は大学に進んでさらなる研究・改良を重ね、商品化や社会実装を視野に入れ取り組んでいきたいといいます。

紆余曲折を経てたどり着いた「備長炭とポリマー」の組み合わせ

|

手にした新開発のメイクブラシを手に「じゃじゃーん!」と明るく紹介

|

一人堂々とプレゼンテーションをする中尾さん (写真提供:和歌山信愛高校)

|

ところで、「i-girl」は唯一の「一人チーム」。舞台に立ったのは中尾さん一人です。それもそのはず、中尾さんが通う和歌山信愛高等学校のiコースは、一人一人が自らの興味関心に基づく課題を設定し、探究活動を行うことにこだわったコースで、いわば「i-girl」は中尾さんの探究そのもの。「せっかくの大舞台で発表できる機会だから、応募したい!」と自らエントリーした中尾さんも、発表前は緊張したそうですが、多くの観客が集まる大舞台でも、中尾さんは会場の観客を見渡しながら、自分の言葉で生き生きと研究の意義をアピールしました。「彼女には人を巻き込む力がある」とのコメントが発表後寄せられたほどで、天性とも言えるコミュニケーション能力と熱意が発表に表れていました。

一人での挑戦でありながら最優秀賞に選ばれた事実は、多くの高校生に「一人でも世界に挑戦できる」という勇気を与えたことでしょう。

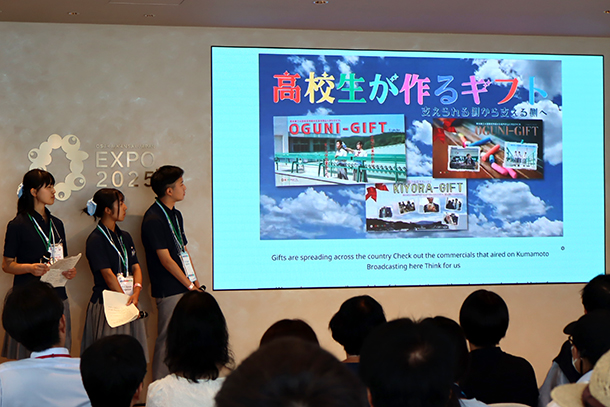

【優秀賞】 熊本県立小国高等学校

― OGUNI-GOプロジェクト

熊本県立小国高等学校の「OGUNI-GOプロジェクト」は、地域の特産品を集めたカタログギフトを開発する取り組みです。背景には人口減少による地域の衰退、そして学校存続の危機という熊本県・小国郷(おぐにごう)地区の切実な課題がありました。

WAスペースの発表会場。高校生たちの情熱が間近に感じられる

|

質疑応答も活発に行われた

|

我が町・我が母校を愛する気持ちがいっぱいのOGUNI-GOプロジェクトのメンバー

|

「地元のために何かしたい、未来は変えられる!」と考えた生徒たちは「地域の魅力をもっと知ってもらい、小国に足を運んでほしい」と地元企業や農家と協力。地元産の木材や乳製品などを活かした商品を選定し、一冊のカタログにまとめました。彼らが特にこだわったのは「ギフトは『物語』だ」という点。ポップアップイベントで生産者の思いを掲示しながらお客様との対話を行い、あわせて宣伝活動をきめ細かく実施することで、共感の輪が広がり、売上が昨年比2倍になったといいます。彼らも普段接することのなかった大人と関わり、「小国にはこんなに魅力があるのか」と新しい発見を重ねていったといいます。

発表に立った生徒たちは「2年間このプロジェクトにとり組んで、最後にたくさんの方々の前で発表でき達成感が湧いてきた」 「地域の人から『こんなに頑張ってくれてありがとう』と声をかけてもらい、自分たちの活動が役立っていると実感できた」 「協力してくださった皆さんに感謝の思いが強い。小国町のことが好きなので、卒業しても恩返しのつもりで町に貢献していきたい」と語りました。

活動は単なる特産品紹介にとどまらず、地元の経済を支え、若者の地元定着を促す仕組みとして注目されています。生徒たちは「卒業後も地域活動を続けたい」と口を揃え、未来に向けた長期的な視点を持っていることが印象的でした。

「高校生MIRAI万博」に登壇したのは、全国から選ばれた20チーム。紹介した3つの事例は、その中の一部に過ぎません。しかし、どの発表からも共通して感じられたのは、未来を担う世代の真剣さと柔軟な発想です。小さな疑問から始まった探究が、やがて社会を動かす力に変わる。その姿を目の当たりにした観客は、若者の可能性に「未来は明るい」と大きな希望を抱いたことでしょう。

2025年大阪・関西万博の会場で輝いた高校生たちの声と行動が、未来の地域や社会に根差し、広がっていくことを願わずにはいられません。

【参考リンク】

※2025年9月2日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。