多彩に活動!

みつびし最旬トピックス

「60人ワンチーム」が届けた世界へのメッセージ

-高校生MIRAI万博で、成果発表(第2部)-

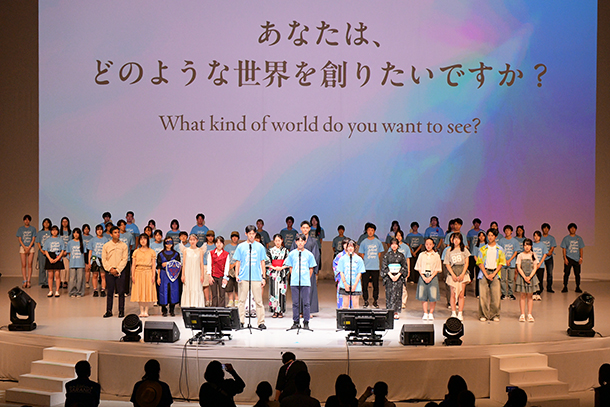

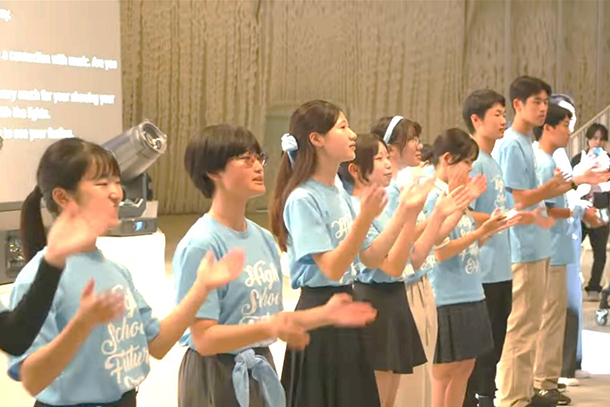

60人ワンチームが舞台上にそろってメッセージを発信

|

大阪・関西万博のEXPOホール「シャインハット」で7月31日に開催された「三菱みらい育成財団 高校生MIRAI万博」。学校での探究活動を発表する「第1部」に続き、「第2部」では全国から選ばれた高校生60名が一つになって、自らの言葉と表現で世界に向けた提言・メッセージを発信しました。

「高校生は世界をどう見ているのか」「どんな未来を創りたいのか」を1年間、3度の合宿やさまざまな活動を通じて考え、議論し、発表の仕方を磨き、この日を迎えました。

この記事では、「ONEBANPAK(ワンバンパク)」「SMANS(スマンズ)」「Reformer5(リフォーマー5)」「CHIGUHAGUちゅーにんぐ(チグハグチューニング)」4チームの発表内容や現場の様子に加え、イベント後に行った高校生へのインタビューの様子を織り交ぜて紹介します。

※以下本文中のリンクを押すと、当日の様子を動画や記事でご覧いただけます。

* *

本格的な第2部のオープニング

|

全国から寄せられた500名以上の応募者。選ばれた60名の高校生が初めて顔を合わせたのは1年前の夏

、横浜のみなとみらいでした。

「最初の自己紹介で思ったのは『個性的な人が集まったなあ(笑)』。嬉しさと同時に、自分の色を出せるのかという不安もありました。でも『60人ワンチーム』と言われ、このメンバーなら何でも立ち向かえると思えました。今ではいつまでもつながっていたい仲間だと感じています(CHIGUHAGUちゅーにんぐ リーダー 佐藤 結仁花さん)」

60人は12のチームに分かれて日々の学びや実践活動に取り組み、社会課題への思いを深め、聴衆に伝わるように表現方法を磨きました。3月の選考会では、これまでの思いや提言をプレゼンテーション。特に高く評価された「ONEBANPAK」「SMANS」「Reformer5」の3チームが最優秀賞を、「CHIGUHAGUちゅーにんぐ」が特別賞を受賞しました。

「私は最初『全国から集まった60人で一つの発表を作る』と思っていましたが、実際は選考会で3チーム(+特別賞)に決まると知って驚きました。でもその形を踏んだからこそ『見ている人の心を動かせる発表にしよう』という思いが一層強くなりました。本番では、SMANSの歌にみんなで参加したり、Reformer5の折り紙トークにみんなで関わったりと、みんなの力があって最高の形になったと思います(ONEBANPAK リーダー 井上 咲春さん)」

チームの発表を他のメンバーが盛り上げる

|

直前の合宿では、発表内容を全員で共有しブラッシュアップした

|

「60人全体の一体感を大切にしてきた反面、チーム対抗としてのライバル意識もありました。自分たちのテーマにプライドがあり、他のチームに負けたくないという気持ちで切磋琢磨したからこそ、相互のリスペクトと絆が生まれたと思います。『60人ワンチーム』は、まさに僕たちを体現する言葉です(Reformer5 リーダー 亜原理 貴安さん)」

創造と共感が紡ぐ「4つの発信」

いよいよ本番。それぞれのチームは、テーマ選定から構成、演出、演技に至るまで、自らの手で創り上げたプレゼンテーションを披露しました。現場の様子は動画で配信。英語の同時通訳による配信

も行われ、文字通り世界に向けた提言でした。

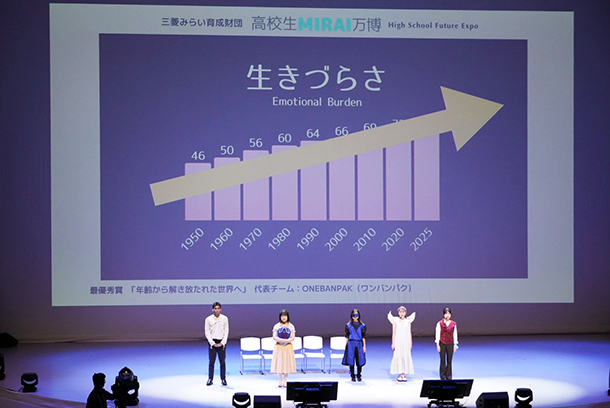

◆ONEBANPAK:「年齢から解き放たれた世界へ」

データを通じて年齢バイアスの実態を紹介

|

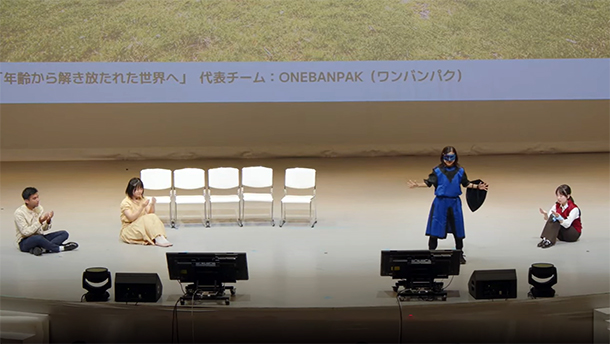

トップバッターとして登場したONEBANPAK

は、「年齢という枠」に縛られることで、人々の可能性が制限されてしまう現状に疑問を投げかけました。年齢バイアス「エイジズム」のせいで挑戦できない状況を打破したいと願うONEBANPAKのメンバー。その提言をわかりやすく伝えるためにと、発表は演劇スタイルでスタート。緻密な脚本と感情豊かな演技で観客を惹き込みます。最後には「年齢から解き放たれた世界でもっと自由に生きられるとしたら、あなたは何がしたいですか?」というメッセージが打ち出されました。

「勇者と村人たち」が対話する演劇パートの一コマ

|

「劇中で出てくる『勇者』は、この世界の一人ひとり。勇者が精霊と出会い『何歳でも挑戦できる』というメッセージに気づく過程を劇で展開した後、プレゼンテーションで『エイジズム』の現状を伝える構成にしました。当日は、配信を見ていた友人から『おばあちゃんになっても挑戦できる社会になっていたらいいな。年齢にとらわれずチャレンジしていきたい』とメッセージをもらい、達成感を得ました。演劇という形は、演劇部や文芸部のメンバーの力を活かせました。脚本、BGM、ストーリーなど、それぞれの得意分野を束ねて一つの作品を作れたことにも手応えがありました(井上さん)」

◆SMANS:「寄り添う心でつなぐ、異文化の輪」

冒頭のプレゼンテーションで「寄り添う心」の大切さをアピール

|

2番目に登場したSMANS

は、自分たちが取り組んできた異文化共生活動の実体験をもとに、「寄り添う心」の持つ力を会場に届けました。きっかけは「クラスの輪に入りたいが、どうすればよいかわからない。いつも一人で辛い」という外国人の友人の一言。「文化や価値観の違いに悩む人の存在について、まずは身近なところから解決したい」と、さまざまな交流イベントを開催することで、異文化共生の大切さを少しずつ実感していきました。また相手を理解しようとする気持ち-「寄り添う心」が生まれてこそ、異文化交流につながると確信したのです。

SMANSの発表で特に印象的だったのは、チームのオリジナルソング披露。音楽には国や言葉、そして文化の違いを超えて、人と人との心を結びつける力があります。温かなメロディと希望を込めた歌詞が会場全体に広がることで、観客の手拍子や合唱が自然と巻き起こりました。

チームメンバーと共に他のメンバーも舞台を囲んで歌い手拍子を打つ

|

「メンバーに作詞作曲ができる人がいたこともあり、SMANSは音楽の力を大切にしてきました。オリジナルソングを披露すると、目の前で他のメンバーたちが一緒に楽しそうに歌ってくれて、心が一つになる瞬間を感じました。終わって地元の北海道に帰ると、アーカイブを見た友人がその歌を私の目の前で口ずさんでくれたりして、音楽の力を改めて実感しました(SMANS リーダー 小西 紗雪さん)」

◆Reformer5:「今こそ見直そう出会いと対話」

Reformer5のメンバーは和服で登場。チーム毎に衣装も特色がある

|

最後にステージに上がったのはReformer5 。家族や友人、恋人との気持ちのすれ違いから、差別や戦争といった世界的な課題まで、根底にある問題は「人と人とがわかり合えない」、つまり対話の不足という彼ら。ただ対話を生むにはまず「出会い」が必要です。「出会いは扉のようなもの。対話は人と人とを結ぶ、架け橋のようなもの」という彼らが発表中に行ったアクティビティは「折り紙トーク」。「今日、隣に座っている人と初めて言葉を交わしてみてください」という投げかけとともに、観客同士で各自が思っていることをしたためた折り紙を交換し、対話を促すという試みです。

折り紙トークの一コマ 会話は想像以上に弾む

|

「ステージでは観客の心を動かすスピーチを心がけ、続く『折り紙トーク』には大多数の観客が参加してくれました。スピーチで観客の心が動いたからこそ、アクティビティへの参加が広がったと捉えています。参加する人々の笑顔から新しいつながりを楽しんでいる様子が目に見え、発表は成功でした。参加した人々が今後、それぞれのコミュニティで出会いと対話の動きが着実に広げていくのではと感じています。会場には(出身地の)熊本の友人が5〜6人会場に来てくれて『すごく感動した』と言ってくれたのが忘れられません」(亜原理さん)

◆CHIGUHAGUちゅーにんぐ:「多様性×食=未来のあたりまえ」

大福のサンプリング。あっという間になくなっていく

|

特別賞の「CHIGUHAGUちゅーにんぐ」のメンバーは、舞台上ではなくシャインハット前の広場にいました。多様性社会を考え活動を行ってきた彼らがそこで行っていたのはフルーツ大福のサンプリング。メンバーの中に強い食物アレルギーがある人や、宗教上の理由で食べるものが限られる人がいたことがきっかけで、生まれたテーマは「食のバリアフリー」。日本的文化ともいえる「いただきます」「ごちそうさま」と同じ食卓で言えるような「コンフォートフード」の開発に挑んだのです。

配布後は説明をしながら一緒に「いただきます」

|

「サンプリングの時は、配布品につられて人が一気に集まる場面もありましたが、その後のレクチャーでは皆さん静かに聞いてくださり、思いは伝わったと感じました。また、外国の方が来られた時には英語でもスピーチをしましたが、顔を上げた瞬間、外国の方と目が合い、その瞬間『伝わっている』と実感。言語の壁は高く見えても、簡単なフレーズや小さな一歩の勇気で超えられる壁なのだと思いました。身近な『食』に焦点を絞り、交流とサンプリングを通じて効果的に伝えられたと考えています。シミュレーションのとおりに一連のプロセスを回せてうまくいきました(佐藤さん)」

サンプリング会場で積極的に呼び込み

|

発表者以外のメンバーも「60人ワンチーム」として活動。イベント部はオープニングやエンディングを企画。全員に声をかけながら場の演出を取り纏めていきました。またプロモーション部は、事前に学校や各種施設への呼びかけ、会場前での呼び込みを行い、会場参加を呼びかけていました。

「呼びかけリストの作成、優先順位付け、連絡の段取りなど、みんなで協力しながら事前にメールや電話でアプローチしました。インターナショナルスクールから参加の連絡が来た時は、みんなで大喜びしました。CHIGUHAGUちゅーにんぐのサポートで当日呼び込みをしたときは、数十メートル離れた大屋根リングのところまで並ぶほどの行列になりました。運営は大変でしたが、『自分たちがやっている』と発信したことに人が集まってくれたのが嬉しかったです(プロモーション部サブリーダー 河野 結心さん)」

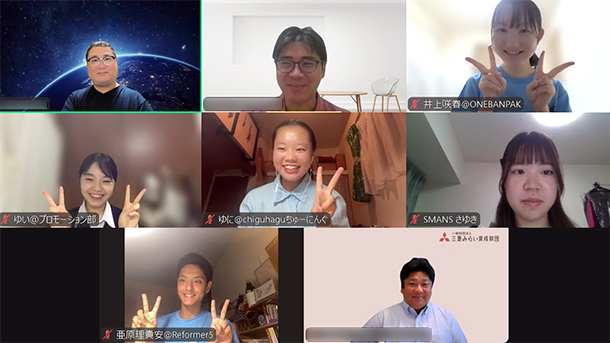

発表チームを中心にリーダー・サブリーダーにオンラインで集まってもらった

|

1年を通して、通常の高校生活ではできない貴重な「経験」をした「60人ワンチーム」のメンバーたち。発表が終わってそれぞれの地元に戻った今、どのような心境か、終わって一ヶ月後にお話を伺いました。

「遠い昔の出来事のように思えるくらい、夢のような舞台でした。1年間大変で頑張った分、思い入れの深いイベントになりました(亜原理さん)」

「あの瞬間にもう一回戻りたい! 今も高校生で万博の舞台に立てたこと、長い期間準備してきたことを振り返ると、達成感があります。今はなかなか会えませんが、例えば九州のニュースを見ると『九州の子たちはどうしているかな』と思うこともあって、日本中に友達ができたことがうれしく、実感できています(井上さん)」

「2学期の始業式でこの活動について校内発表をしました。60人でやっていた時の楽しさや、チームで活動していた頃の大変さも思い出して、すごく良い経験をしたと改めて感じています。発表後、学校の先生から『頑張っていたんだね』と言ってもらえて、認められた気がして嬉しかったです(河野さん)」

「この活動は『青春』そのもの。高校で部活動をしていない分、この活動に力を注いでいたので、自分の青春の1ページをみんなと築けたのが嬉しかった。これからも自分からいろいろな事に飛び込んでいきたいです。高3なので今は『勉強!勉強!』ですが・・・。(佐藤さん)」

楽屋のホワイトボードに書かれた落書。本番前のテンションの高さがうかがえる

|

円陣を組んで、気合いを入れる

|

合宿の一コマ。ミャクミャクの折り紙を手にチーズ

|

「地元の北海道に戻った時、友達や先生などいろいろな人に『万博見たよ』と言ってもらえて、会場に来られなかった方にも伝わっていたのが嬉しかったです。60人のメンバーとはでつながっていて、学校での探究活動の報告などが時々流れてきます。みんないろいろなところで頑張っているんだなと実感できて、毎日力をもらっています(小西さん)」

それぞれの未来像にも変化が起こっています。留学して海外の人ともっと話してみたい、世界に関わるような大きなイベントに挑戦したい、あるいは高校年生で探究が進み始めたところなので、この経験をこれからの探究活動で生かしたい、とそれぞれの目標やビジョンが定まりつつあるようです。

* *

「世界を変えたい、という思いに向かって、同じ熱量で頑張ったので特別な絆で60人が繋がった。10年後にまた会って、それぞれの人生を聞くのが楽しみ(小西さん)」という声に共感する高校生たち。1年にわたる活動を終えた彼らの表情を見ると、彼らが暮らす未来は明るい、と確信せずにはいられません。

【参考リンク】

※2025年9月24日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。